In «Heimweh im Paradies – Thomas Mann in Kalifornien» erzählt Martin Mittelmeier von der deutschen Exil-Community in den USA mit den Manns im Zentrum. Mittelmeier entwirft ein facettenreiches Bild des geistigen Widerstands gegen die NS-Diktatur.

In der an Berühmtheiten reichen Szene der während der Naziherrschaft in die USA geflohenen Deutschen war er der Star: Nobelpreisträger (1929 für «Buddenbrooks»), angeblich grösster lebender Schriftsteller und einer der Wortführer des geistigen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Unermüdlich reiste Thomas Mann als antifaschistischer Vortragsredner durch die USA und andere Länder. Seine Radioansprachen «Deutsche Hörer!» wurden in Kalifornien, wo er sich schliesslich niedergelassen hatte, auf Schallplatte gepresst und per Luftpost nach New York gebracht. Von dort wurden die fünf bis acht Minuten langen Sendungen mittels Seekabel nach London übermittelt, wo die BBC sie über Langwelle ins Deutsche Reich und das besetzte Europa ausstrahlte.

Dies das einigermassen bekannte Bild von Thomas Mann, dem Nazigegner im amerikanischen Exil. Martin Mittelmeier erzählt seine Geschichte und die seiner Familie. Und selbstverständlich ist alles sehr viel komplizierter als in dieser gradlinigen Story vom intellektuellen Widerstandskämpfer. Mittelmeier zeigt die Komplexität der Situation schon mit der Form seiner Erzählung: Sie ist aus zahlreichen kurzen Kapiteln zu einem Mosaik gefügt, das trotz vieler fehlender Steinchen nach und nach immer deutlicher lesbar wird. Trotz dem geringen Umfang von nicht einmal 200 Seiten gelingt es Mittelmeier, in seinem Buch das facettenreiche Bild einer Community von Vertriebenen zu zeigen, für die Kalifornien zwar die Rettung war, aber wohl doch kein Paradies.

Der späte Demokrat

Die Rolle eines Vorkämpfers für Demokratie und Menschenrechte musste der 1875 geborene Thomas Mann (am 6. Juni wird sein 150. Geburtstag begangen) erst finden. Mit seinen 1918 erschienenen «Betrachtungen eines Unpolitischen» hatte er sich noch als Parteigänger der deutschen Kriegspolitik 1914–18 gezeigt. Mit kruden Verschwörungstheorien behauptete er gar, dem Deutschen Reich sei der Erste Weltkrieg von finsteren Kräften der «westlichen Zivilisation» aufgezwungen worden. Die 600 Seiten starke Schrift konstruiert einen Gegensatz von Zivilisation und Kultur. Die Letztere galt Thomas Mann als die Domäne des Deutschtums, das zu den «westlichen» Prinzipien von Demokratie und Volksrechten auf Distanz zu bleiben habe.

Das unsägliche Buch war beeinflusst vom Phantasma einer konservativen Revolution, das nach dem Zusammenbruch der Monarchie unter deutschen Intellektuellen kursierte. Inspiriert von einer romantischen Zivilisationskritik, versuchten sie das Rad der Zeit zurückzudrehen in eine illusionäre Vergangenheit. Im Grunde ging es in «Betrachtungen eines Unpolitischen» aber auch um eine Abrechnung mit der Haltung des älteren Bruders Heinrich Mann, der nach der Erfahrung des grossen Kriegs zum Pazifisten und linken Demokraten geworden war.

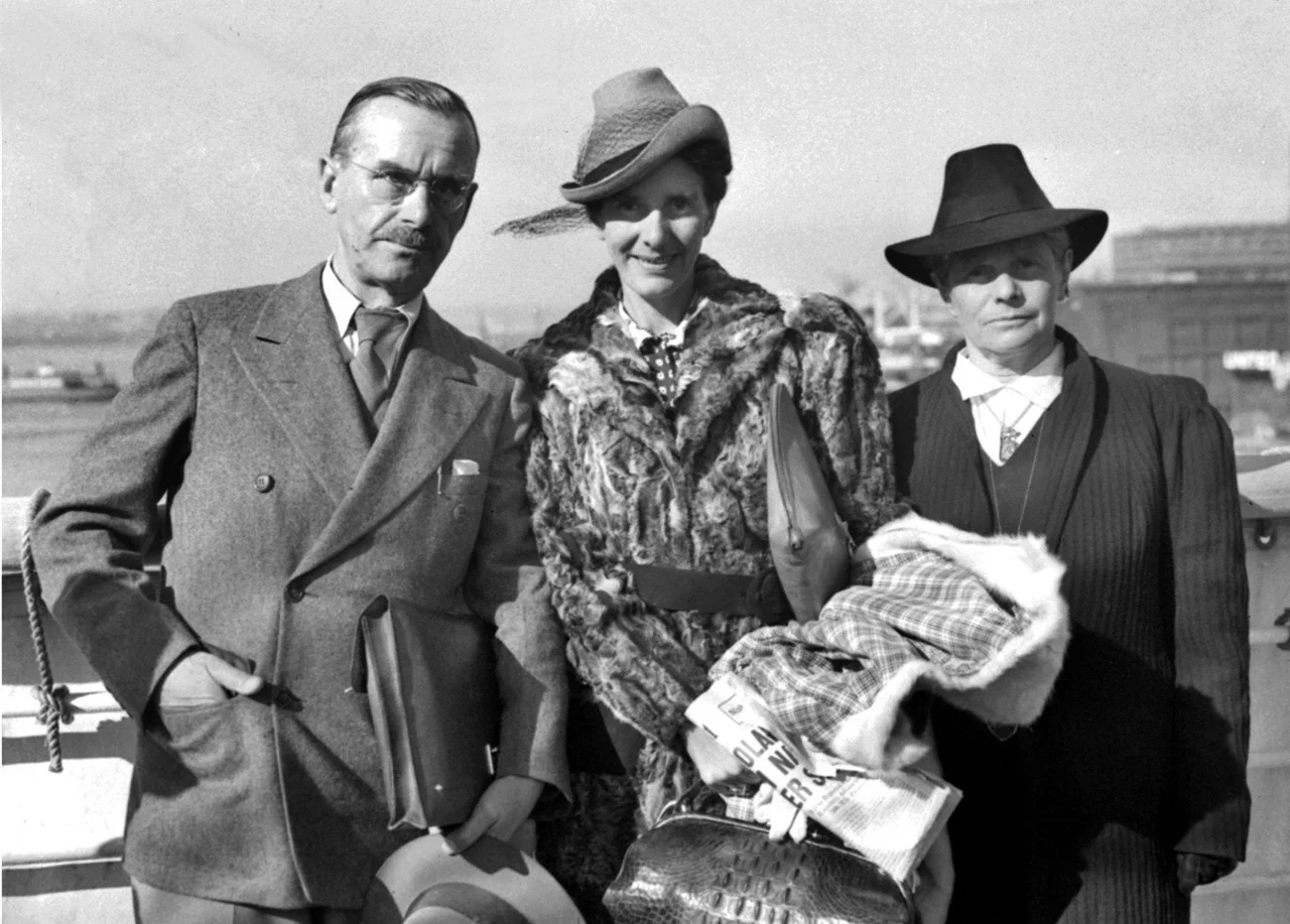

Erst die nationalsozialistische Machtübernahme führte bei Thomas Mann definitiv zu einem Umdenken. Entsetzt vom Kulturbruch, den die Nazis hemmungslos vorantrieben, erschreckt von der Brutalität, mit der die Hitlerei die Gesellschaft umkrempelte, wandelte Thomas Mann sich zum Verteidiger der Weimarer Republik und ihrer demokratischen Grundsätze. Entsprechend war er im NS-Staat von Anfang an akut gefährdet. Schon 1933 gingen Thomas und seine Frau Katia Mann nach Sanary-sur-Mer ins südfranzösische Exil, und 1938, nach verschiedenen Zwischenstationen und vorherigen USA-Besuchen, übersiedelte die Familie für den Rest der Kriegszeit nach Amerika, zuerst nach Princeton und 1941 dann nach Pacific Palisades bei Los Angeles.

Grandseigneur im Exil

Das Leben der Manns im amerikanischen Exil war nicht das, was man sich unter einem Flüchtlingsdasein vielleicht vorstellt. Dank Buch- und Vortragshonoraren sowie einer grosszügig entschädigten Beraterfunktion für die Library of Congress, letztere vermittelt durch seine glühende Verehrerin und Mäzenin Agnes E. Mayer, war der Grossschriftsteller materieller Sorgen enthoben. 1942 konnte die Familie ein eigens gebautes grosszügiges Haus beziehen – heute das Thomas-Mann-Haus, ein von der Bundesrepublik Deutschland betriebenes Kulturzentrum. (Von den verheerenden Waldbränden im Grossraum Los Angeles im Januar 2025 blieb es knapp verschont; der Betrieb musste aber vorübergehend eingestellt werden.)

Das Soziotop der deutschen Emigranten, das sich in Kalifornien während der Kriegsjahre angesiedelt hat, ist beeindruckend. Thomas Mann verkehrte dort etwa mit dem Komponisten Arnold Schönberg, dem Dirigenten Bruno Walter, den Philosophen Max Horkheimer und Theodor Adorno, den Schriftstellern Bert Brecht, Alfred Döblin, Franz Werfel, Lion Feuchtwanger und natürlich mit seinem Bruder Heinrich Mann. In dieser Kolonie deutscher Geistesarbeiter herrschte so viel Harmonie wie in der von ihnen repräsentierten Kultur, nämlich gar keine – auch wenn man sich bei Schwierigkeiten immer wieder solidarisch zeigte.

«Bruder Hitler»

Ein tiefer Dissens stand insbesondere zwischen Thomas Mann und der linken Phalanx des deutschen Exils – vertreten namentlich durch Brecht und Feuchtwanger –, die das deutsche Volk ohne Wenn und Aber als Opfer des Nationalsozialismus verstehen wollte. Schon mit seinem 1938 entstandenen Essay «Bruder Hitler» hatte Thomas Mann einen Ton gesetzt, der die saubere Trennung zwischen Tätern und Opfern unterlief. An diesem Ansatz hielt er auch später fest, indem er sich immer wieder weigerte, dem deutschen Volk einen Opferstatus zu gewähren, der es von einer Mitverantwortung für die Nazigräuel hätte freisprechen können.

Vor allem Feuchtwanger und Brecht opponierten dem heftig. Für sie waren die Deutschen klar und eindeutig von ihren Machthabern unterdrückt. Von der breiten Verstrickung in den Nationalsozialismus, die Thomas Mann deutlich ansprach, wollten sie und zahlreiche andere nichts wissen.

Der Konflikt brach endgültig auf, als Mann sich gegen das Bestreben deutscher Exilanten stellte, ein «Free Germany Committee» zu bilden. Stattdessen unterstützte er die Einschätzung amerikanischer Regierungskreise, ein solches Komitee sei politisch unpassend, weil es im deutschen Volk keine hinreichende Distanzierung vom Regime gebe. Brecht kommentierte diese Haltung wütend in einem Gedicht mit dem ausführlichen Titel «Als der Nobelpreisträger Thomas Mann den Amerikanern und Engländern das Recht zusprach, das deutsche Volk für die Verbrechen des Hitlerregimes zehn Jahre lang zu züchtigen».

Klare Fronten gefordert

Mit seiner Haltung befand sich Thomas Mann zusätzlich zum räumlichen gewissermassen auch in einem geistigen Exil, indem er die unter deutschen Geflohenen gängige Schwarzweissmalerei – hier die üble Diktatur und dort das unterdrückte schuldlose Volk – nicht mitmachte. Auch für seine amerikanischen Förderer war Manns differenzierte Haltung eine Herausforderung. Die Mäzenin Agnes E. Mayer hatte ihre liebe Mühe und verzweifelte oft schier ob der Aufgabe, Thomas Manns Haltung öffentlich und bei Geldgebern zu vertreten.

Der Krieg erforderte nach Ansicht der offiziellen amerikanischen Politik klare Fronten auch im Denken: gegen das Naziregime und für die unterdrückten Völker Deutschlands und Europas. Thomas Mann folgte dieser Logik zwar insoweit, dass er das deutsche Volk in seinen Radioansprachen zum Widerstand gegen die Naziherrschaft aufforderte. Aber er war sich bewusst, dass er nicht hauptsächlich zu Unterdrückten, sondern vor allem zu Mitläufern und Mittätern sprach.

Künstlerischer Kraftakt

Thomas Mann hatte die Rolle des Demokratieverteidigers nicht gesucht, aber er akzeptierte sie als Notwendigkeit und investierte in deren Erfüllung einen viel grösseren Teil seiner Kräfte, als ihm eigentlich lieb war. Trotzdem war das amerikanische Exil auch schriftstellerisch eine fruchtbare Zeit. Hier vollendete er als unbedingter Verehrer Goethes (und nach eigener Auffassung auch dessen Nachfolger) den Goethe-Roman «Lotte in Weimar».

Die monumentale Tetralogie «Josef und seine Brüder» fand mit dem Band «Josef der Ernährer» ihren Abschluss. In diesem Werk hat Thomas Mann seinen konservativen Humanismus literarisch buchstabiert, indem er die Lebensfreundlichkeit verbindlicher Überlieferungen erzählerisch plausibilisierte.

Ein künstlerischer Kraftakt sondergleichen war die Arbeit am Roman «Doktor Faustus» mit dem Untertitel «Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde». Dieser Leverkühn ist ein Spiegelbild Arnold Schönbergs, der mit seiner Zwölftonmusik den tonalen Dur-Moll-Kosmos der abendländischen Musik hinter sich gelassen hat. Thomas Mann schildert diesen Durchbruch als eine Notwendigkeit. Die Kultur des Harmonischen ist vergangen, es gibt für die Musik kein Zurück in diese Welt.

Leverkühn allerdings schafft den Bruch nur um den Preis der Selbstzerstörung – und diese Tragik gibt genau die geistige Situation wieder, in der Thomas Mann sich selbst und die Welt sah. Der «Doktor Faustus» sei seine Lebensbeichte, sagte er, und er kämpfte mit diesem Buch, das zur schonungslosen Selbstprüfung im Medium einer Komponistenerzählung geriet. Thomas Mann, musikalisch selber durchaus sehr bewandert, wollte es genau wissen, was mit Schönbergs epochalem Schritt in der Musik und darüber hinaus in der Kultur eigentlich geschehen war.

Zwiespältige Haltung zur Avantgarde

Für solche Fragen konnte es keinen besseren Berater geben als Theodor W. Adorno, Philosoph, Musiktheoretiker und ausgebildeter Musiker (er hatte bei Alban Berg, einem Schüler Schönbergs, Komposition studiert). Und Adorno war ja sein Nachbar, Thomas Mann tauschte sich ausführlich mit ihm aus, las seine musiktheoretischen Arbeiten und liess vieles davon in den entstehenden Roman einfliessen.

Manns Haltung gegenüber jener bestürzenden Modernität, wie sie in der Avantgarde atonaler Musik zum Ausdruck kam, blieb zwiespältig: Er bejahte deren kulturgeschichtliche Folgerichtigkeit und Notwendigkeit, konnte sich aber selber nicht verabschieden von den klassischen Klangwelten. So stritt er mit Adorno über die Frage, ob nicht im Atonalen stets die Sehnsucht nach Harmonie quasi mitgehört werde.

Thomas Mann bejahte diese Auffassung genauso entschieden, wie Adorno und auch Schönberg sie ablehnten. Für sie beide war der Schritt in die Atonalität unumkehrbar und definitiv. Sie hatten das Tor zu einer neuen kulturellen Welt aufgestossen, die mit der vorangegangenen ausser einigen musikgeschichtlichen Übergangsphänomenen nichts mehr gemein hat. Thomas Mann hingegen blieb der Konservative, der zwar Schönbergs Bruch bejaht, weil er dessen Grund kennt, aber in dessen musikalischer Welt kein Zuhause findet. – Auch dies eine Dimension des Lebens im Exil.

Politik und Lebensbeichte

Martin Mittelmeier erzählt diese komplexe Exilgeschichte in einem schmalen, aus literarischen Veduten montierten Buch. Man ist vielleicht versucht, es etwas allzu zügig zu lesen, denn es hat durchaus Qualitäten eines Pageturners. Doch es lohnt sich, Tempo wegzunehmen, das dichte Geflecht von Beziehungen und Erzählsträngen im Blick zu behalten und bei nicht oder ungenügend bekannten Namen auch mal Wikipedia zu Hilfe zu nehmen. Da zeigt sich dann erst, welche Kaliber sich da im Grossraum Los Angeles über den Weg liefen und gelegentlich auf die Füsse traten. Wer sich über die Quellen der zahllosen Zitate und Andeutungen informieren will, findet im Buch einen QR-Code, der zur Website mit sämtlichen Belegen führt.

Die Machart des Buches regt dazu an, über die hintergründigen Verbindungen zwischen Thomas Manns politischem Einsatz und seiner literarischen Lebensbeichte in «Doktor Faustus» nachzudenken. In beidem geht es um eine Moderne, die nicht Thomas Manns primäres Habitat war, für deren Berechtigung, mehr noch: deren Notwendigkeit er aber mit allen Kräften gekämpft hat.

Martin Mittelmeier: Heimweh im Paradies. Thomas Mann in Kalifornien. DuMont 2025, 189 S.