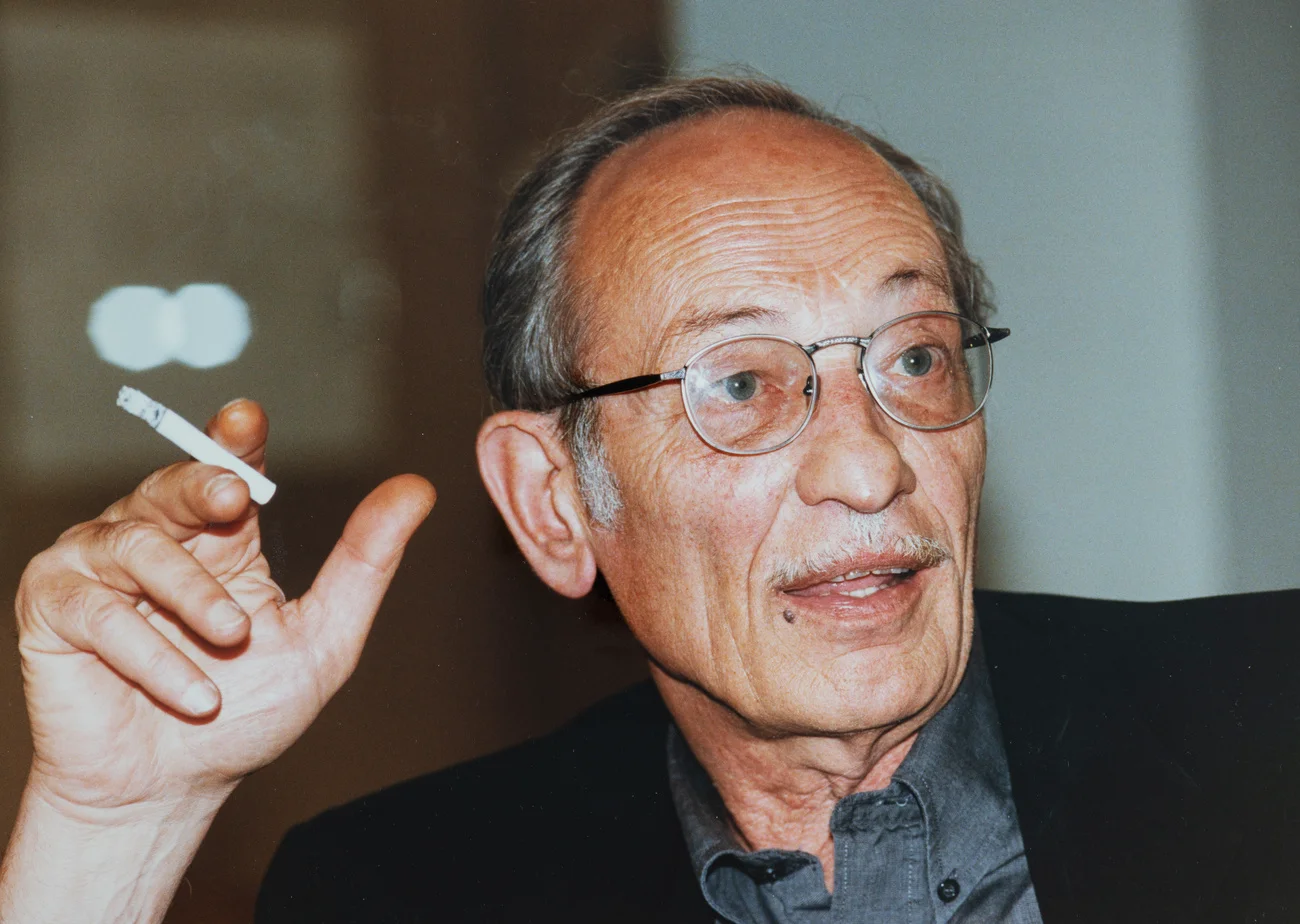

88 Jahre alt ist er geworden, obschon man ihn ebenso oft mit der Zigarette sah wie mit dem Zeichenstift. Auf Luigi Snozzi aufmerksam wurde man nach 1975, als die inzwischen legendäre Ausstellung «Tendenzen» die Blicke der Architekturszene auf den Südkanton gerichtet hatte. Im Tessin gab es plötzlich Werke zu bestaunen, aus denen ein starker Gestaltungswille sprach.

Um es salopp auszudrücken: Während die Deutschschweizer über soziologische Rahmenbedingungen des Bauens debattierten, entwarfen die Tessiner formschöne Häuser und Anlagen. Wurden die Baumeister aus dem Tessin zunächst als Gruppe wahrgenommen, so stellten sie doch bald klar, dass sie allesamt Individualisten waren, die kein Programm einer «Tessiner Architektur» verfolgten, sondern alle in erster Linie bauen wollten – und zu einem schönen Teil auch konnten.

Für Kompromisse nicht zu haben

Zu den Wortführern zählte nebst Snozzi vor allem Mario Botta. Doch sowohl in Bezug auf das architektonische Schaffen wie auch auf den intellektuellen Hintergrund unterschieden sich die beiden fundamental. Während Botta mit schon fast barocker Lust immer von Neuem verblüffende formale Lösungen präsentierte, die in allen wichtigen Zeitschriften veröffentlicht wurden und seinen bis heute anhaltenden Weltruhm begründeten, suchte Snozzi mit seinem Lieblingswerkstoff Beton die höchstmögliche formale Reinheit und Einfachheit. Und im Gegensatz zum jovialen Botta, der kontaktfreudig ein für ihn ertragreiches Beziehungsnetz aufbauen konnte, führten Snozzis präzise Überlegungen halt oft auch zur Kritik an den Erwartungen und Vorstellungen der Bauherrschaften; und so verliefen denn manche grossen Bauaufträge im Sand. Für Kompromisse war er sein ganzes Leben lang nicht zu haben.

Snozzis Frühwerk setzt sich aus kleineren Einfamilienhäusern zusammen, die oft an unmöglichen Orten zu bauen waren. Man denke an die Casa Kalman in Brione (1974/75), die Casa Bianchetti in Locarno-Monti (1975/77) oder die Casa Cavalli in Verscio (1976/78). Es sind auch heute noch Juwelen, die in ihrer Klarheit all das Mittelmässige, das im Tessin leider vieles verschandelt hat, überstrahlen. Nirgends sonst kann sein wohl wichtigster und prägnantester Aphorismus treffender angewendet werden als bei diesen frühen Einfamilienhäusern: «Jeder Eingriff bedingt eine Zerstörung; zerstöre mit Verstand.» — Ein genialer Satz, der die meisten hochtrabenden architekturtheoretischen Traktate überflüssig macht.

Bei öffentlichen Bauten musste Snozzi des Öfteren absurd lange warten, bis er einen Entwurf realisieren konnte. So vergingen in Lenzburg zehn Jahre, bis er 1993 das bescheidene Pfarreizentrum bauen konnte. Und ähnlich lange dauerte es in Sursee, bis das in einem Wettbewerb im Jahre 1990 als Siegesprojekt prämierte Verwaltungszentrum 2002 vollendet wurde.

Es sollte eines der letzten Werke sein, und noch einmal zeigte Snozzi präzise auf die Wunden der Zersiedelung: Sursee hat eine hübsche Altstadt, doch ausserhalb derselben wucherten die Quartiere planlos. Snozzi begegnete dem Übel, indem er ein zweites Zentrum bestimmte, bestehend aus dem neuen tempelartigen Wohn- und Geschäftshaus und einem grosszügigen Platz davor, der den Charakter einer italienischen Piazza mit all den Möglichkeiten für Begegnungen besitzt.

«Denke an die Stadt!»

Snozzi gestaltete mit einem Blick für urbanistische Zusammenhänge. Auch in den Einzelarbeiten war das Phänomen Stadt stets präsent. «Baust Du einen Weg, ein Haus, ein Quartier, dann denke an die Stadt!» Zumindest zwischen 1986 und 1988 konnte er als Vorsitzender des Gestaltungsbeirates von Salzburg bei der Stadtplanung an vorderster Front mitwirken.

Federführend für die Umgestaltung einer ganzen Siedlung war er aber nur einmal, nämlich ab 1977 für die Gemeinde Monte Carasso bei Bellinzona. Es sollte sein Meisterwerk werden, seine international gefeierte Summa. Aussenstehende dürften vor Ort kaum merken, was Snozzi geleistet hat. Zunächst mistete er das Regelwerk aus und reduzierte es auf wenige Bestimmungen. So ermöglichte er den Bauwilligen, ihre Häuser an den Rand der Parzellen zu schieben, was zwei Vorteile hatte. Erstens konnte verdichtet gebaut werden und zweitens – was noch entscheidender war – knüpfte Snozzi an die Tradition der historisch gewachsenen Tessiner Dörfer an, in denen die Strassenzüge durch die Mauern der Häuser und nicht durch lieblose Zäune mit wild wuchernder Vegetation begrenzt werden.

Snozzi gab dem Ort seine Mitte zurück. Ein ehemaliges, kaum mehr als solches zu erkennendes Augustinerkloster wurde zum Schulhaus umgebaut mit einem Hof, das bewusst an Kreuzgänge gemahnt. Der Friedhof wurde umgestaltet, für die Gräber ein einheitliches Muster vorgeschrieben. Daran angrenzend versenkte Snozzi die Sporthalle weitgehend in den Boden. Oberirdisch ist lediglich jene Betonsilhouette sichtbar, die zu den meistabgebildeten Beispielen aus seinem Werkkatalog gehört. In die Siedlungsstruktur setzte er einzelne Bauten, meist in Sichtbeton belassen, von denen das turmartige Wohnhaus des ehemaligen Bürgermeisters die prägnanteste ist.

Die Architektenzunft verliert mit Snozzi einen der integersten und intelligentesten Baukünstler. Sein Mitstreiter Botta verfasste einst ein Buch mit dem Titel «Ethik des Bauens». Doch wenn jemandem die Ehre gebührt, eine glaubwürdige Ethik im Bauwesen vertreten zu haben, dann Luigi Snozzi.