Wie verhindert man den Bau einer Atombombe? Diese – durchaus aktuelle – Frage stellt sich nach 1940 französischen Wissenschaftlern um Frédéric Joliot-Curie. Ihren Widerstand beschreibt ein kürzlich erschienenes Sachbuch.

Die Flucht von Paul Langevin ist mühselig, aber gut geplant. Der alte Physiker ist von den deutschen Besatzern in die Kleinstadt Troyes verbannt worden, nachdem sie ihn im November 1940 verhaftet und mehrere Wochen eingesperrt hatten. Als einer der ersten Physiker überhaupt hat er die Relativitätstheorie seines Freundes Albert Einstein gelehrt – kein Wunder, wollen die Deutschen gerade an ihm ein Exempel statuieren, nachdem sie in seinem Büro aufrührerische Schriften und Briefe jüdischer Wissenschaftler gefunden haben. Doch der Widerstand ist gross, die Verbannung ist ein Kompromiss. Doch wie lange wird er halten? Je weiter der Zweite Weltkrieg voranschreitet, desto unsicherer erscheint Langevins Zukunft.

Gut getarnt zur Schweizer Grenze

Lange sträubt sich der 72-Jährige. Bis seine Frau zu ihm sagt: «Es ist wichtig, dass Du gehst. Du bist mehr wert als wir alle zusammen.» Mit dem Zug fährt er am 2. Mai 1944 mit gefälschten Ausweispapieren nach Paris, dort holen ihn zwei Männer ab. Zusammen machen sie sich auf den Weg zur Schweizer Grenze, übernachten in einem Schlafwagen auf dem Abstellgleis und steigen dann um in ein Auto, das offiziell dem Wasserstrassenamt gehört. Es soll die Wasserläufe des Doubs kontrollieren und Langevin sich als Ingenieur vorstellen, wenn sie einer deutschen Strassensperre begegnen.

Doch es geht alles gut; Langevin wird von Widerstandskämpfer zu Widerstandskämpfer weitergereicht, die sich als Viehhirten und Holzfäller geben. Die letzten dreihundert Meter tragen sie den Erschöpften, dann ist die rettende Schweiz erreicht. In der Nacht vor der Invasion der Alliierten am 6. Juni folgen ihm die Nobelpreisträgerin Irène Joliot-Curie mit ihren Kindern, während ihr Mann Frédéric in Paris untertaucht. Dort sind die letzten, sehr kritischen Tage unter deutscher Herrschaft angebrochen.

Marie Curies Labor ist legendär

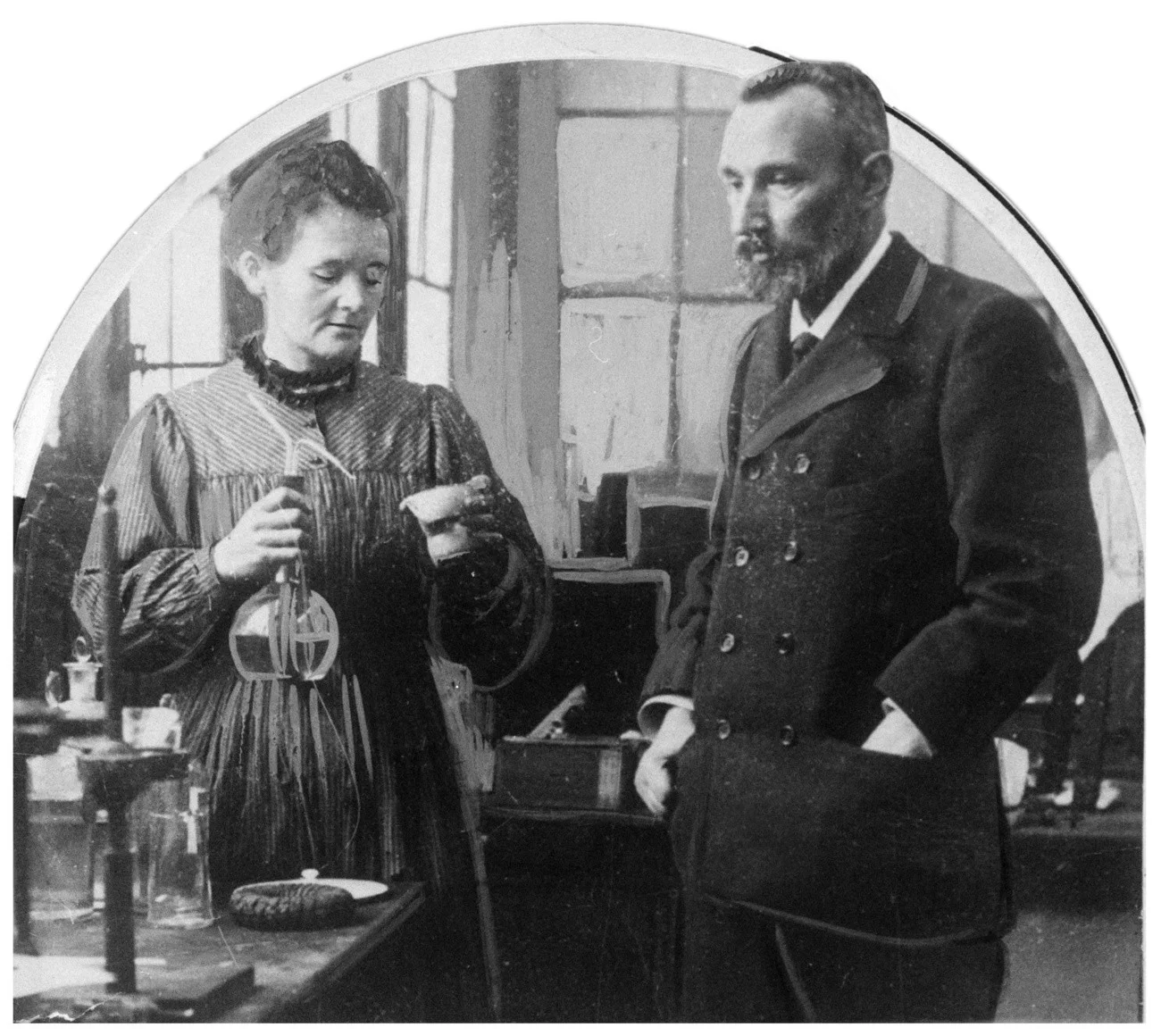

So beschreibt die Wissenschaftsjournalistin Astrid Viciano in «Die Formel des Widerstands» das Ende eines stillen, aber sehr effektiven Kampfs: Nicht nur die Amerikaner, die im August 1945 die ersten (und bisher einzigen) Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abwerfen, auch die Deutschen haben das Potenzial jener Kernspaltung erkannt, die ihre Physiker Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann in den späten Dreissigerjahren erforscht haben. Führend auf diesem Gebiet sind allerdings auch die Franzosen, allen voran Frédéric und Irène Joliot-Curie, Schwiegersohn und Tochter jener Marie Curie, die die Radioaktivität überhaupt erst entdeckt hatte. Und die mit Paul Langevin einmal eine aufsehenerregende Affäre gehabt hat.

Zu den Franzosen hat sich 1933, zwei Wochen vor Hitlers Machtergreifung, ein junger Deutscher gesellt, der eine wichtige Rolle spielen wird. Wolfgang Gentner ist 25 Jahre alt, er hat ein Stipendium in der Tasche. Und will in Paris lernen. Denn hier, unter Marie Curie, ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn, befindet sich das Zentrum der Erforschung jener Kraft, die den Namen Radioaktivität bekommen hat. Noch sind Deutsche und Franzosen keine Todfeinde, ausserdem pflegt Marie Curie einen extrem fortschrittlichen Stil: Ein Drittel ihrer Angestellten sind Frauen, und sie beschäftigt viele Ausländer.

Das schwere Wasser wird in Sicherheit gebracht

Gentner hat wenig Probleme, sich schon bald heimisch zu fühlen. Nach dem Tod ihrer Mutter werden die Joliot-Curies zu Freunden. Was nichts daran ändert, dass er 1935 nach Deutschland zurückkehrt, um dort seine Karriere voranzutreiben. Das gelingt allerdings nur so halb. Gentner ist kein Nazi, und er hat auch nicht die Absicht, einer zu werden. Lieber will er auswandern. Gerade befindet er sich in Berkeley in den USA, als er 1939 erfährt, dass Hahn und Strassmann die Kernspaltung entdeckt haben – einen Vorgang, der bisher als unmöglich galt. Dass es gelungen ist, mithilfe der Beschiessung mit Neutronen Atomkerne zu spalten und dabei enorme Mengen an Energie freizusetzen, eröffnet geradezu revolutionäre Perspektiven für eine friedliche oder eine kriegerische Nutzung dieser Kräfte.

Hitler allerdings denkt an Krieg. Im Herbst 1939 eröffnet er ihn im Osten, erobert Polen, dann, zwischen April und Juni 1940, besetzt er Dänemark und Norwegen. Dort, in Norwegen, lagert im Wasserkraftwerk Norsk Hydro in Vermork der weltweit einzige Vorrat an schwerem Wasser – eines seltenen Stoffs, den man in der Atomforschung braucht, um Kettenreaktionen unter Kontrolle zu halten. Dorthin nun reist in der Nacht des 9. März 1940 der französische Bankier und Geheimdienst-Offizier Jacques Allier und lässt das schwere Wasser abtransportieren. Bei Joliot-Curie im Collège de France wird das wertvolle Gut gelagert, bis die Deutschen im Juni in einem Blitzkrieg auch Frankreich erobern. Joliot-Curies Laborleiter Henri Moreau transportiert die 26 Kanister zuerst zur Banque de France in Clermont-Ferrand, später in ein nahegelegenes Gefängnis, bevor sie es nach Bordeaux schaffen, wo sie auf einem Schiff nach England transportiert werden. Frédéric Joliot-Curie selber will seine Heimat nicht verlassen.

Gentner will lieber nichts wissen

Es ist der Beginn jenes wissenschaftlichen Widerstands, den Astrid Viciano in ihrem Buch sehr farbig beschreibt. Wieder spielt Wolfgang Gentner eine wichtige Rolle. Ihn schicken die Besatzer nach Paris, um Joliot-Curies Zyklotron, die weltweit leistungsstärkste Anlage zur Beschleunigung von Teilchen, unter deutsche Regie zu bringen. Frédéric Joliot-Curie macht ebenso wie Gentner gegen aussen hin mit, tut aber alles, um die deutschen Forschungen zu behindern.

Mehr noch: Joliot-Curie wird zu einem der Köpfe eines Widerstands, der davon profitiert, dass sein ehemaliger Laborleiter Moreau die Leitung des städtischen Labors der Polizeipräfektur übernommen hat. Dort lagern von der Polizei konfiszierte Waffen und Sprengstoffe, die Moreau nun unter der Hand wieder den Widerstandsgruppen zukommen lässt. Erst Jahre später finden Bauarbeiter bei der Renovierung von Joliot-Curies Labor in den Wänden ein verstecktes Maschinengewehr und Flugblätter der Résistance. «Ich wusste, dass es bestimmte Räume gab, die Joliot-Curie stets verschlossen hielt», berichtet Gentner später. «Aber ich sagte ihm, dass ich lieber nichts darüber wissen wollte.»

Ohnehin weiss Wolfgang Gentner schon viel zu viel, auch über die Verfolgung der Juden. Denn er ist einer der Vertrauten des Philosophen Karl Jaspers, der sich beharrlich weigert, sich von seiner jüdischen Frau scheiden zu lassen. Und der alles tut, um untergetauchte Juden zu unterstützen. So schickt er Gentner mit Geld in die Niederlande, um es dem Arzt Ernst Mayer zu übergeben, der vom August 1942 bis zur Befreiung im Mai 1945 in einem Reihenhaus unterkommt. Im Falle einer Razzia hätten er und seine Frau sich im hinteren Teil eines Wandschranks versteckt, der Sohn wäre in einen Kellerraum gekrochen.

Astrid Viciano: Die Formel des Widerstands. Wie Kernphysiker mithalfen, die Atombombe der Nazis zu verhindern. Berlin: Galiani, 2024, 239 Seiten