Seit dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 ist die ehemalige Belarussische Sowjetrepublik/BSSR ein völkerrechtlich souveräner Staat. Es handelt sich dabei um einen ethnisch homogenen Binnenstaat, gleichzeitig um ein Grenzland, gewissermassen ein Übergangsgebiet zwischen dem orthodoxen Kulturraum und der abendländischen, das heisst der katholischen und protestantischen, von der Aufklärung geprägten Welt.

Vor allem im Westen des Landes sind etliche Weissrussen katholisch. Auch politisch verläuft durch die weissrussischen Ebenen und die zahlreichen Wälder eine unsichtbare Grenzlinie, jene zwischen den Völkerschaften, die nach nationaler Selbstbestimmung streben, und der jahrhundertealten imperialen, als bedrohlich empfundenen russischen, (von 1917 bis 1991 bolschewistisch und sowjetrussischen) Herrschaft. Jenen Völkern ist es seit dem Zerfall des Zarenreiches zweimal gelungen, diese russische Zwangsherrschaft abzuschütteln. Dazu gehören auch die Weissrussen.

Historischer Rückblick: Volk ohne eigenen Staat

Zwar konnte sich Weissrussland Ende 1991 nicht auf eine frühere Staatlichkeit und Unabhängigkeit berufen wie Polen, Litauen oder Lettland, doch um ein künstlich geschaffenes Gebilde handelte es sich beim neuen Völkerrechtssubjekt keineswegs. Weissrussen besiedelten das Gebiet seit über 12 Jahrhunderten, entwickelten eine eigene ostslawische Volkssprache, die dank einer 1517 gedruckten Bibel erstmals bekannt wurde.

In der Adelsrepublik Polen-Litauen lebten die meisten Weissrussen auf dem von polonisierten Grundherren beherrschten Land, während die Städte von Juden und Polen geprägt waren. Spätestens 1795, mit der vom expansiven Russland und Preussen mit Gewalt durchgesetzten 3. polnischen Teilung hörte diese Zeit des friedlichen Zusammenlebens zwischen Litauern, Polen, Juden und Weissrussen auf.

Es folgten Wirren, Kriegszüge (so Napoleon 1812), Aufstände, immer wieder Unterdrückung. Die Grossrussen in St. Petersburg, Moskau und anderswo im Osten betrachteten die Weissrussen als Verwandte, die in die russische Kultur – Sprache, orthodoxe Kirche - «zurückgeholt» werden mussten. Und doch gelang trotz staatlicher Unterdrückung die Assimilation nicht. Das alte, zähe Bauernvolk der Weissrussen blieb seinen Traditionen und seiner Herkunft treu.

Nach dem Untergang des Zarenreiches begann die Emanzipation

1917 brachten der Untergang der Zarenherrschaft und die darauffolgende bolschewistische Revolution erstmals eine staatliche Eigenständigkeit, die von den Revolutionären um Lenin kraft der Nationalitätenpolitik zügig gefördert wurde. Während das westliche Siedlungsgebiet – dort lebten etwa drei Millionen Weissrussen – vom wiedererstandenen Polen erobert wurde, gründeten die Bolschewiki 1919 im östlichen Siedlungsgebiet eine Räterepublik mit der Hauptstadt Minsk. Als Amtssprachen wurden Weissrussisch, Jiddisch, Polnisch und mit Blick zu den östlichen Sowjets auch Russisch eingeführt. Ende 1922 trat die Belarussische Sozialistische Räterepublik/BSSR als Gliedstaat der neugegründeten Sowjetunion bei.

Die in Polen verbliebenen Weissrussen wurden zwar als Bürger zweiter Klasse behandelt, entgingen jedoch Zwangskollektivierung, erbarmungsloser Kirchenverfolgung und dem Stalinterror bis zur erneuten Zerschlagung Polens im September 1939 als direkte Folge des Molotow-Ribbentrop-Abkommens. Damit waren erstmals die Weissrussen in einem eigenen Staatswesen vereinigt, der BSSR im Rahmen des Vielvölkerstaates UdSSR.

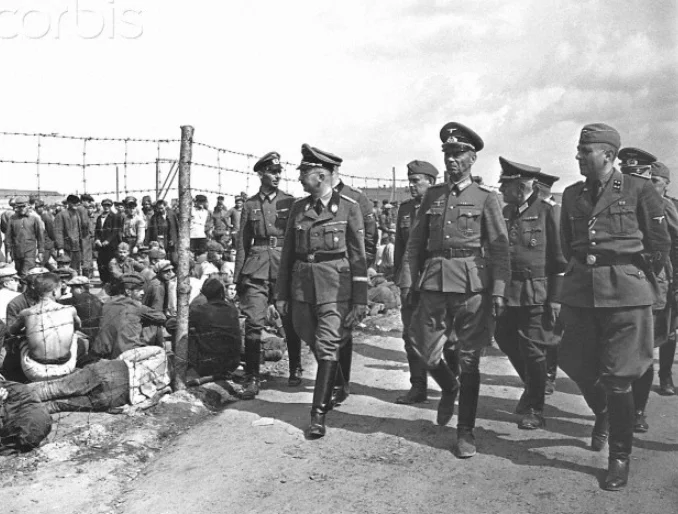

Entsetzlicher Blutzoll im Zweiten Weltkrieg

Durch den deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 begann eine entsetzliche Zeit für die Weissrussen und Juden. Zweimal überzog die Kriegsfront das Land, zunächst 1941 Richtung Osten, darauf 1944 Richtung Westen. In den Wäldern lieferten Partisanen dem Besetzer tapferen Widerstand. Der Krieg brachte gewaltige Zerstörungen, es fiel über ein Viertel der Zivilbevölkerung. Praktisch alle Juden, die im Frühsommer 1941 nicht Richtung Osten fliehen konnten, wurden von den Nazis ermordet. Vor dem 2. Weltkrieg lebten etwa 10 Millionen Menschen auf dem Gebiet des heutigen Belarus, erst gegen Ende der 1980 Jahre wurde diese Zahl wieder erreicht.

Zusammen mit der Ukraine zählt Belarus zu jenen Gebieten, die am schlimmsten unter dem 2. Weltkrieg litten. 1945 wurde die BSSR auf Stalins Betreiben wie die Ukrainische Sowjetrepublik Gründungsmitglied der Vereinten Nationen, obwohl es sich nicht um einen international anerkannten Staat handelte. Immerhin konnte in Minsk ein Aussenministerium geschaffen werden, diplomatische Aussenstellen wurden in New York, Genf und Wien eingerichtet. Erste Zweifel am Funktionieren der Sowjetunion kamen 1986 auf, als weite Teile Weissrusslands von den Folgen des Nukleargaus in Tschernobyl, das unmittelbar jenseits der Grenze zur Ukraine liegt, schwer betroffen wurden.

Lukaschenko: Vom Sowchose-Chef zum Langzeitdiktator

In der ersten Phase des unabhängigen Weissrusslands gab es etwas Interesse für den neuen Staat, so besuchte US-Präsident Clinton 1994 Minsk für gerade sechs Stunden. Nach der soweit demokratisch erfolgten Wahl des ehemaligen Sowchoseleiters Alexander Lukaschenko im Sommer 1994 liess die Aufmerksamkeit nach. Das fast vergessene Land sorgte hie und da für negative Schlagzeilen wegen Verfolgung politischer Gegner des inzwischen zum Autokraten mutierten Staatsoberhaupts, auch wegen Vollstreckung von Todesurteilen im allerletzten Land in Europa, das noch diese Strafe kannte. Es war auch deswegen der letzte Staat zwischen Atlantik und Ural, dem die Mitgliedschaft im Europarat verschlossen blieb, während Jelzins und Putins Russland in Strassburg aktiv war.

Die Isolation verstärkte sich nach Anwendung von Sanktionen ab 1999 gegen Lukaschenko und sein Umfeld. Obwohl Lukaschenko und Jelzin 1999 den sog. «Unionsstaat» ins Leben gerufen hatten, entwickelten sich die Beziehungen zu Russland keineswegs problemlos. Immerhin, dank Schaffung dieses unabhängigen Staates stieg auch die Sicherheit in Mittel- und Westeuropa. Auch die Schweiz durfte sich fortan sicherer fühlen, dass die weissrussische Stadt Brest, die eine Luftlinie von etwa 1‘200 km vom östlichen Rand des Bodensees trennt, nicht mehr als eine der westlichsten Posten der hochgerüsteten Sowjetunion galt, sondern vielmehr zu einer Stadt eines kleineren Landes geworden war, das keine Bedrohung mehr darstellte.

Fühler Richtung Westen

Seit sich die Ereignisse in der Ukraine (Maidan-Revolution) ab 2013/14 überschlugen, geriet Belarus in den Fokus der internationalen Diplomatie. Dank den Vermittlungsbemühungen in Minsk im September 2014 und im Februar 2015 durfte Lukaschenko auf eine wohlwollende Behandlung für seine opportunistische Haltung zwischen dem inzwischen offen aggressiv handelnden Kreml und dem Westen zählen.Tatsächlich war es dem Gebieter 2014 gelungen, dass sich in seinem prunkvollen Palast in Minsk Merkel, Hollande und Poroschenko mit Putin trafen. Lukaschenko konnte aus der internationalen Isolation ausbrechen, die Sanktionen gegen ihn fielen, der russische Druck nahm ab, die Präsidentschaftswahlen 2015 gingen ohne Repressionen über die Bühne. Belarus begann sich Richtung Westen zu öffnen.

Pufferstaat oder Putins Vasall?

Am 12. November 2019 gab der damalige Aussenminister W. Makei (1958–2022) der «Süddeutschen Zeitung» ein bemerkenswertes Interview (https.//www.sueddeutsche.de/politik/russland-weissrussland-eu-putin-1.4676828). Makei sprach Deutsch, der frühere Stabschef des allmächtigen Präsidenten beherrschte diese Fremdsprache fast fehlerfrei. Beim Interview ging es um den Konflikt in der Ukraine: «Wir wollen die Fehler der Ukraine nicht wiederholen.» Auf die Schlussfrage, was er sich wünsche, antwortete er kurz und bündig: «Dass Belarus zur Schweiz Osteuropas wird. Das wär’s.»

Seit den beiden Minsker Abkommen hatte sich Minsk zu einem beliebten Treff- und Tagungsort zwischen Ost und West entwickelt, eine internationale Konferenz löste die andere ab, 2017 liess Lukaschenko gar die Visumspflicht für über 80 Staatsangehörigkeiten fallen. Eine solche Massnahme wäre undenkbar im benachbarten Russland, wo die Sicherheitsdienste auch für die Grenzkontrolle zuständig sind.

Umgehend wurde Minsk zu einem beliebten Reiseziel für viele Touristen aus Westeuropa, welche in diese noch kaum bekannte Ecke Osteuropas strömten.

Der gerissene Gebieter biederte sich an, empfing bis zum Frühjahr 20 Staatsgäste aus dem Westen wie auch aus China, liess die neue Seidenstrasse «Belt and Road Initiative» durch sein Land legen, nicht zuletzt um die grosse Abhängigkeit von Russland abzuschwächen. Dass er auch in der Öffentlichkeit mit Russen über überhöhte Energiepreise stritt, machte ihn bei westlichen Politikern und Diplomaten sympathischer. Das Ziel solcher diplomatischer Bemühungen bestand darin, Lukaschenko Schritt für Schritt von der Abhängigkeit des Kremls zu lösen und dem Westen näher zu bringen. Erster Erfolg dieser Bemühungen der EU war Lukaschenkos Staatsbesuch in Wien im November 2019. Weitere sollten folgen, doch dann brach Covid aus.

Manipulierte Wahl 2020: Belarus wird zum Krisenstaat

Der dramatische Wendepunkt dieser vom Regime geförderten Annäherung kam am 9. August 2020, am Abend der Präsidentschaftswahlen. Während einige Tage vor der Wahl der Gebieter den Russen in aller Öffentlichkeit noch Umsturzversuche über eingeschleuste Wagner-Agenten vorwarf, gingen am Wahlabend sofort nach Bekanntgabe der amtlichen Ergebnisse – offiziell über 80 Prozent Stimmen für den Langzeitpräsidenten – zahlreiche Bürger und Bürgerinnen auf die Strasse, um ihrem Unmut über diese offensichtlich gefälschte Wahl Luft zu machen.

Das Regime reagierte sofort mit äusserst brutaler Repression. Nun zeigte sich wieder der alte Lukaschenko, der bereit war, seine Herrschaft mit allen Mitteln bis zum Äussersten zu verteidigen und dabei, wie unterstrichen wurde, eine «Wiederholung des Maidans in Weissrussland» zu verhindern. Damit erfüllte er die Bedingung, dass ihm Putin zu Hilfe eilte, denn eine zweite Ukraine in unmittelbarer Nachbarschaft wollte sich der Kreml nicht leisten. Russische Sicherheitskräfte wurden schon Ende August 2020 ins westliche Nachbarland entsandt, liberale Journalisten entlassen und umgehend von russischen Spezialisten ersetzt. Diese betrieben unverzüglich Regimepropaganda und verbreiteten ausserdem Verschwörungsthesen gemäss dem primitivem Leitmotiv, der Westen versuche nach Tbilissi und Kiew nun in Minsk eine «Farbenrevolution» durchzuführen …

So bekam Lukaschenko Putins Unterstützung, ohne indes sich ihm bedingungslos zu unterwerfen. Er bestimmte die Einschüchterungs- und Repressionsmassnahmen, er liess in diesem eigentlich friedlichen Land über 50‘000 Bürger und Bürgerinnen festnehmen. Dabei war es im Gegensatz zu Kiew 2013/14 nie zu streckenweise gewaltsamen Unruhen gekommen, die Kundgebungen 2020 verliefen gewaltlos. Doch der starke Mann gab sich kompromisslos, die politischen Gegner wurden verhöhnt und kriminalisiert, das Strafrecht verschärft, den Sicherheitsagenten Straffreiheit gewährt.

Von der noch wenige Wochen zuvor vertretenen Multivektorenaussenpolitik wurde Abstand genommen, eine Neutralität nach Schweizer Vorbild zwischen Russland und den NATO- und EU-Nachbarn war plötzlich kein erstrebenswertes Ziel mehr, vom Pufferstaat war nicht mehr die Rede, die diplomatischen Beziehungen mit allen westlichen Staaten verschlechterten sich rapide: Mehrere Botschafter wurden sogar des Landes verwiesen, dies bei täglicher Hetze durch das Regime gegen westliche Staaten, in erster Linie gegen die Nachbarn Polen, Litauen und Lettland sowie gegen die USA. Gegen Lukaschenko wurden westliche Sanktionen verhängt.

Feindbild Westen

Mit dem Luftpiratenakt gegen ein Zivilflugzeug der Ryanair, das am 23. Mai 2021 zur Landung gezwungen wurde, wobei ein Paar verhaftet wurde, das sich zur Opposition bekannte, wurde ein neuer Tiefpunkt im Verhältnis zum Westen erreicht. Im Sommer 2021 ging es mit der Eskalation weiter mithilfe von in aller Form vom Regime unterstützten Migranten aus dem nahöstlichen Raum, die nach Polen und Litauen dirigiert wurden, zwecks Destabilisierung dieser Staaten und eigentlich des ganzen Westens.

Durch diese in der Öffentlichkeit geführte Konfrontation über Migration und andere Fragen trug Lukaschenko im Sommer und Herbst 2021 zur Verschärfung der Auseinandersetzung auch zwischen Moskau und der EU und der NATO bei. Inzwischen gewährten die meisten westlichen Regierungen der sich im Exil befindlichen Opposition, die unter der Führung der 2020 offiziell unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Sviatlana Tichanowskaja stand, viel Unterstützung. Die westlichen Sanktionen wurden verschärft.

Ukrainekrieg: Ja nicht in den Krieg eintreten!

Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, der Ende Februar 2022 kurze Zeit auch über weissrussisches Gebiet geführt worden war, erhöhte sich die strategische Bedeutung von Belarus. Lukaschenkos Streitkräfte beteiligten sich nicht am Kriegszug. Die diplomatischen Beziehungen mit Kiew sind bis heute beibehalten worden. Im weissrussischen Gomel fanden anfangs März 2022 sogar erste direkte Gespräche zwischen den beiden Seiten statt, erfolglos wegen russischer Forderungen.

Zwei geografische Sektoren verdienen unter Berücksichtigung russischer Interessen eine besondere Erwähnung. Zunächst im Süden die 1084 km lange gemeinsame Grenze mit der Ukraine. Nach dem gescheiterten russischen Versuch, Kiew innerhalb weniger Tage zu erobern, ist es seit März 2022 dort ruhig. Die Russen verzichten bis auf weiteres darauf, diesen Raum als Aufmarschgebiet zu einer Bodenoffensive zu benutzen. Wie weit dies auf Geheiss Lukaschenkos erfolgt, kann nicht beantwortet werden. Dann im Nordwesten des Landes die Suwalki-Lücke, wie der Streifen von der belarussischen Grenze bis zur östlichsten Stelle der hochgerüsteten russischen Exklave Kaliningrad heisst. Würde diese Lücke militärisch geschlossen, wären die drei baltischen Staaten vom übrigen NATO-Gebiet abgetrennt und das Kaliningrader Gebiet militärisch noch gefährdeter.

Gegenwärtig stellen sich zwei Fragen: 1.) Wird Belarus eines Tages doch auf der Seite Russlands in den Krieg gegen die Ukraine ziehen (müssen)? 2.) Wird Belarus seine formale Unabhängigkeit bewahren können oder wird es vielmehr wie weiland im Zarenreich auf die Stufe einer russischen Provinz zurückfallen? Wie auch immer, die überwältigende Mehrheit der Weissrussen will weder den Anschluss an Russland (alle Umfragen bestätigen dies, letzthin sprachen sich bloss vier Prozent für eine Vereinigung aus), noch wünscht sie eine Beteiligung am Krieg, wie dies von mehr als 80 Prozent bestätigt worden ist.

Hier stellt sich auch die Frage, welche genauen Absichten der Selbstherrscher in Minsk verfolgt, wenn er, wie er es über die Öffentlichkeit getan hat, über den Einsatz der russischen Oreschnik-Raketen, die auf weissrussischem Territorium stationiert sind, mitentscheiden möchte. Eine direkte Konfrontation mit der NATO wäre jedoch mit hohen Risiken für Land und Regime verknüpft. Denn bei aller Abhängigkeit vom Kreml scheint Lukaschenko noch nicht völlig zu einem Vasallen verkümmert zu sein. Solange dieser an der Spitze des Staates bleibt, dürfte Belarus’ formale Unabhängigkeit nicht fundamental gefährdet sein.

Claude Altermatt war von 2019 bis 2022 Schweizer Botschafter in Minsk.