Piet Mondrian (1872–1944), der Künstler der rechtwinklig angeordneten schwarzen Linien und der Primärfarben: Ist er damit ein Konstruktivist oder gar ein Rationalist? Der Ursprung seiner Kunst verweist aber auf Esoterisches: Er war Theosoph.

1965 trat Yves Saint-Laurent mit einer Kleiderlinie mit Mondrian-Motiven an die Öffentlichkeit. Wer will, kann sich Leggings derselben Art beschaffen, ebenso Becher für American Coffee oder Sneakers. Trotz Saint-Laurents Stilsicherheit und Erfolg: Da liegt ein Missverständnis vor.

Ulf Küster, der Kurator der Beyeler-Ausstellung «Mondrian – Evolution», macht das schon im ersten Raum mit allem Nachdruck klar: Er zeigt an der einen Wand ein frühes kleines Genrebild (1893–1896), das an Niederländisches des 17. Jahrhunderts erinnert und eine Frau mit Spindel darstellt, eine auf Ausgewogenheit und klare rechtwinklige Gliederung angelegte Komposition.

Gegenüber ein unerhört radikales Werk von 1934 mit acht rechtwinklig angeordneten schwarzen Linien auf weissem Grund und ohne die für Mondrian typischen Farbflächen. Im gleichen Raum konfrontiert Küster Mondrians «Wald bei Oele» (1908), ein Gemälde, das an Hodler oder Munch erinnern mag, mit dem unvollendeten Werk «New York City 1» von 1941, dessen Grundfläche rote, blaue und gelbe Klebestreifen in klarem Rhythmus überziehen.

Kunst als Suche nach höherer Erkenntnis

Mit anderen Worten: Der Kurator führt dem aufmerksamen Publikum vor Augen, wo Mondrian begann und wohin sein im Dialog mit der Natur entwickelter Weg ihn führte. Da geht es weder um Nippes, Mode oder trendige Sneakers und auch nicht um Design, sondern um das unablässige Suchen des Künstlers nach höherer Erkenntnis, nach dem Geheimnis der in der Natur vorgegebenen «Weltharmonie». Das klingt pathetisch – so pathetisch, wie es mitunter Mondrian selber auch formuliert hat, zum Beispiel 1942: «Durch die ungeheure Grösse der Natur beeindruckt, versuchte ich, ihre Ausdehnung, Ruhe und Einheit wiederzugeben.» Und, im gleichen autobiographischen Text: «Es ist die Aufgabe der Kunst, eine klare Erkenntnis der Wirklichkeit auszusprechen.» Evolution, das Wort, das die Fondation Beyeler in den Ausstellungstitel aufnimmt, bedeute für den Künstler, so Ulf Küster im Katalog, «Erfahrungen zu machen, auf denen eine neue Stufe künstlerischer Entwicklung aufbaut, um dadurch zu erweiterter Erkenntnis zu gelangen.»

Das Pathos hat einen Hintergrund: Mondrian wurde 1909 Mitglied der Theosophischen Gesellschaft und folgte der Lehre der Esoterikerin und Okkultistin Helena Blavatsky. 1921 hielt er in einem Brief an Rudolf Steiner fest, dass er den Neo-Plastizismus (so nannte Mondrian seine neue radikale Kunstrichtung mit rechtwinklig angeordneten schwarzen Balken und klaren Farbflächen) als «die Kunst der nächsten Zukunft für alle wahren Anthroposophen und Theosophen» verstehe. (Eine Antwort Steiners an Mondrian ist nicht überliefert.) Der Weg von den künstlerischen Anfängen, für die das erwähnte Werk «Frau mit Spindel» ein frühes Beispiel ist, bis zum Neo-Plastizismus war lang. Die Ausstellung «Mondrian – Evolution» schildert ihn in mehreren chronologischen Schritten und Motivgruppen.

Dunkle Landschaften und Pariser Avantgarde

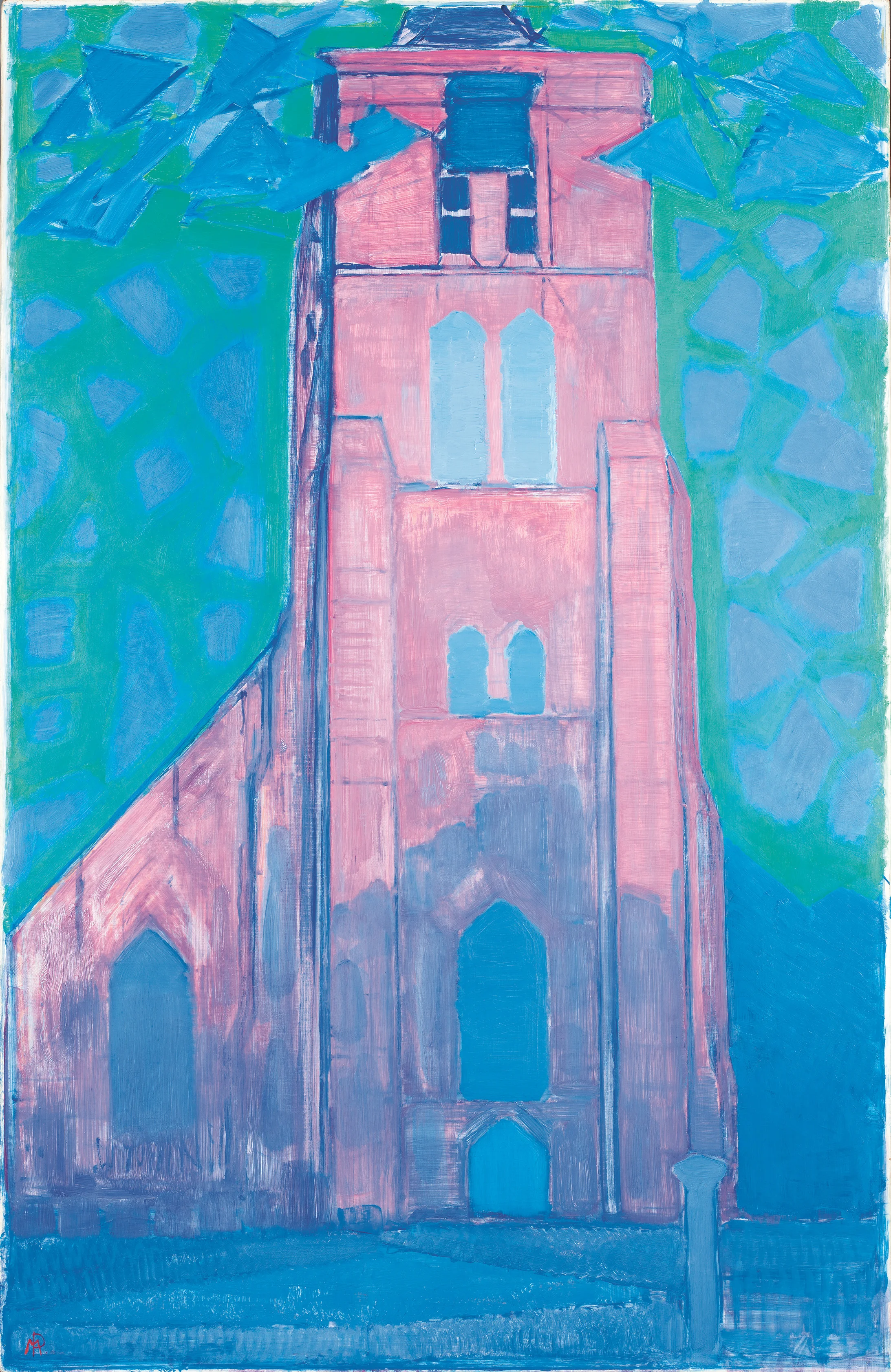

Den Beginn dieses Weges markieren ab den 1890er Jahren kleinformatige realistische dunkeltonige Bilder der niederländischen Landschaft mit Bauernhöfen, Wassergräben und Windmühlen unter regenverhangenem Himmel. Sie sind klar komponiert. Waagrechte und Senkrechte bestimmen die Gliederung in harmonischen Proportionen. Mitunter tritt Visionäres auf – ein aufgehender Mond zum Beispiel, Spiegelungen und damit Verdoppelungen der Motive, ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken dringt. Überraschend sind um 1910 entstandene extreme Hochformate mit Ansichten von aufragenden Türmen.

Ulf Küster präsentiert, um Konstanten auf Mondrians Weg zu unterstreichen, mitten in dieser Reihe ein ebenfalls hochformatiges Werk der abstrakten Phase extremer Reduktion.

Mondrians Zugriff auf die sichtbare Natur, sein Suchen nach wesentlichen Strukturen der Gestaltung führte ihn in die Nähe der um die Jahrhundertwende manifesten Kunstrichtungen, zu Neuimpressionistischem, zu Experimenten mit dem Pointillismus, zu Kubismus oder zur Farbigkeit der Fauves. Um 1908 entstanden sein grossformatiges Werk «Mühle bei Sonnenschein», das in extremem Rot und Gelb leuchtet, und Dünenlandschaften von ebenso extremer Farbigkeit.

Unvergesslich wird aufmerksamen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung auch das Gemälde «Die rote Wolke» bleiben: Im zartblauen Himmel schwebt ein rosarotes amorphes Wolkengebilde – ein Farbkontrast, wie er in Mondrians Werk hin und wider zu sehen ist. Er scheint aus esoterischer Weltsicht zu stammen.

In all diesen sinnfällig-schönen Werken zeigt sich die Affinität Mondrians zur Pariser Avantgarde. Von 1912 bis 1938 lebte er, mit Unterbrüchen während des Ersten Weltkrieges, in Paris, nahm regen Anteil am Kunstgeschehen, war ausgezeichnet vernetzt und spielte mit seinem Neo-Plastizismus auch als Teilnehmer an Ausstellungen der Gruppe Abstraction-Création in den 1930er Jahren eine wichtige Rolle. (Da mag sich eine Randbemerkung anschliessen: Mondrian war 1935, gemeinsam mit Braque, Picasso, Ernst, Alberto Giacometti, Klee, Léger, Kandinsky, Hans Erni und anderen mit drei um 1935 entstandenen Werken in der berühmten, weitgehend von Hans Erni und Konrad Farner betreuten Ausstellung «these – antithese - synthese» im Kunstmuseum Luzern vertreten. Sie brachte aktuellste Pariser Kunst ins Herz der Schweiz.)

Vielfalt und subtiles Handwerk

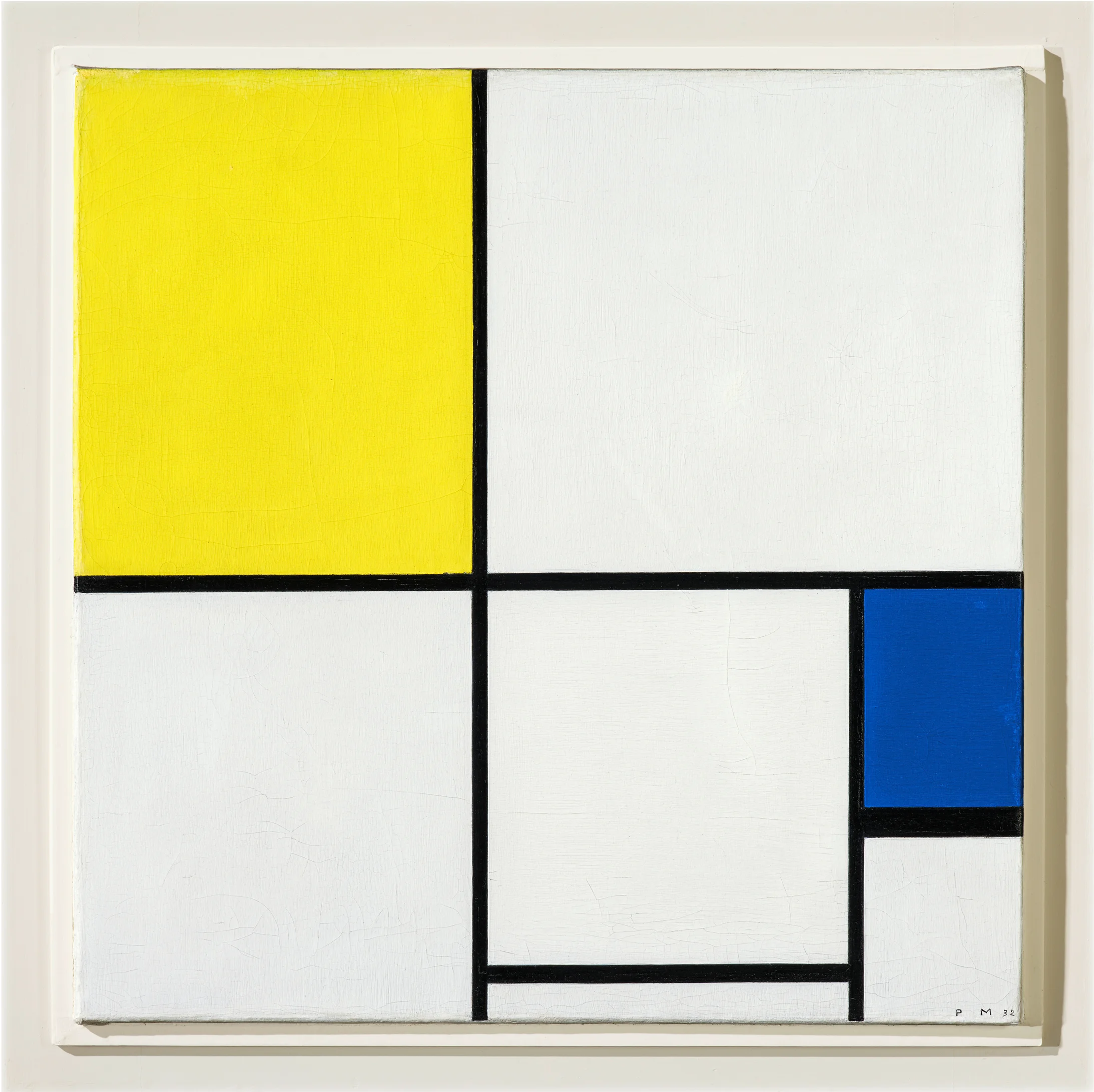

Ein grosser, aber durch Stellwände gegliederter Raum der Fondation Beyeler ist jenen radikalen Werken Mondrians gewidmet, die seine eminente Stellung in der Kunst des 20. Jahrhunderts ausmachten. Beeindruckend ist die Vielfalt im Einsatz der sehr kargen gestalterischen Mittel. In den 1920er Jahren sind die rechteckigen, von den schwarzen Balkenlinien begrenzen Flächen teils noch von gebrochener Farbigkeit. Sie sind unterschiedlich rot bis hin zum Orange. Die Helligkeit des Gelb ist oft gedämpft. Im gleichen Bild findet sich das Blau in mehreren Abstufungen.

Gegen 1930 werden die Werke einfacher und radikaler. Bei genauem Hinsehen zeigt es sich, dass Mondrian sein eigenes Handwerk mit Subtilität einsetzte, dass die Linien nicht einfach mit dem Lineal gezogen sind und die Flächen von sensiblem Farbauftrag leben. Da ist nichts von kaltem Rationalismus. Die emotionale Zuwendung des Künstlers an sein Werk ist in minim ausschwingenden Abweichungen von errechneten Regeln spürbar – im Gegensatz zu manchen Werken des Konstruktivismus oder der Konkreten Kunst.

Über 100 Werke

Die Schau umfasst über 100 Werke. Einige besitzt die Fondation Beyeler selber, andere die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, wohin die Ausstellung später wandern wird. Viele stammen aus bedeutenden Museen, am meisten aus dem Kunstmuseum Den Haag, der weltweit reichhaltigsten Mondrian-Schatzkammer für das Frühwerk. Schade bleibt, dass das Triptychon «Evolution» (1910/1911), das als Schlüsselwerk für Mondrians theosophische Geisteshaltung gilt und das der Ausstellung immerhin zu ihrem Titel verhalf, in der Fondation Beyeler fehlt.

Der Katalog ist ein schön gestaltetes Bilderbuch mit Abbildungen aller gezeigten Werke und mit Texten u. a. von Ulf Küster, Benno Tempel, Caro Verbeek, Bridget Riley. Doch was Mondrians Bezüge zur Theosophie und anderen esoterischen Lehren, aber auch seine Entwicklung hin zur radikalen Abstraktion betrifft, bleibt Beat Wismers Publikation zur Aarauer Ausstellung «Ferdinand Hodler – Piet Mondrian – eine Begegnung» (1998) dank tiefgreifender Essays hervorragender Fachleute weiterhin unverzichtbar.

Fondation Beyeler, Riehen. Bis 9. Oktober. Katalog 58 Franken