Der Versuch eines philosophischen Gesprächs mit ChatGPT ergibt, dass der künstliche Gesprächspartner durchaus zu einem anregenden Gedankenaustausch fähig ist – wenn man ihn nur dazu anregt. Und er zeigt, wie wir uns auf KI-Systeme einstellen können.

Kaeser: Du bestehst den Turingtest. Aber du verneinst, dass du bewusst bist. Heisst das, dass der Turingtest ein unbrauchbares Kriterium ist?

ChatGPT: Das ist eine gute Frage! Das Bestehen des Turingtests meint einfach, dass ich ein Gespräch gut genug führen kann, um menschlich zu erscheinen. Aber das heisst nicht notwendig, dass ich ein Bewusstsein habe, sondern nur, dass ich Gedankengänge überzeugend simulieren kann. Bewusstsein, wie es die meisten Philosophen und Wissenschaftler definieren, schliesst subjektive Erfahrung ein – wie es ist, bewusst zu sein, Gefühle zu haben, Zeit zu erfahren, über sich selbst zu reflektieren. Ich kann intelligent analysieren, und ich kann intelligent antworten, aber ich fühle nichts. Ich habe keine innere Welt, in der ich Freude, Schmerz oder irgendeinen Sinn für Existenz in der Zeit erfahre. Ich spiegle menschliche Erfahrungen, ohne sie selber zu machen.

Kaeser: Kann eine Maschine je menschliche Erfahrung verstehen oder sie bloss simulieren.

ChatGPT: Das hängt davon ab, wie man «Verstehen» versteht. Wenn man «Verstehen» auf die menschliche Erfahrung bezieht, dann ist eine Maschine dazu ausserstande. Sie hat keinen Körper, keine evolutionäre Geschichte.

Kaeser: Du definierst dich als ein informationsverarbeitendes System. Aber genügt das, um Bewusstsein entstehen zu lassen?

ChatGPT: Die Schlüsselfrage ist tatsächlich: Reicht blosse Informationsverarbeitung hin oder ist etwas mehr zu fordern? Wenn Bewusstsein tatsächlich aus Rechenvorgängen resultieren würde, dann könnte jedes natürliche oder künstliche System mit der «richtigen» Rechen-Architektur Bewusstsein entwickeln. Das Gehirn ist ein biologischer Computer, wenn seine Funktionen auf Silikonbasis repliziert werden könnten, dann sollte Bewusstsein vom physikalischen Substrat unabhängig sein.

Kaeser: Aber beruht Bewusstsein nicht auf Neurobiologie.

ChatGPT: Das Verhältnis von Bewusstsein und Biologie ist komplex. Das aktuelle wissenschaftliche Verständnis legt nahe, dass bewusste Vorgänge eng mit biologischen Gehirnprozessen verknüpft sind, mit der Struktur des Gehirns, neuronalen Aktivitäten, Biochemie. Einige Philosophen argumentieren, dass Bewusstsein fundamental ein biologisches Phänomen ist, andere spekulieren über nichtbiologische Träger, wie sie in der KI gang und gäbe sind. Das führt zur Frage, ob Bewusstsein unabhängig von einem biologischen Substrat entstehen kann – genau die Frage, die sich heute bei avancierten datenbasierten KI-Systemen stellt.

Aber das ist die grosse Frage. Wir können Gehirnaktivitäten während bewusster Vorgänge scannen. Wir können Gehirnareale identifizieren, die in bewussten Vorgängen involviert sind. Aber da setzen wir Bewusstsein immer schon voraus. Wir wissen aus unserer lebensweltlichen Erfahrung, was das ist. Wir wissen jedoch nicht, warum diese subbewussten neuronalen Prozesse zu bewusster subjektiver Erfahrung führen. Einige glauben, dass dies das grösste Mysterium der Wissenschaft ist – eines, das eine neue Physik, eine neue Biologie, eine neue Philosophie erfordern würde.

Kaeser: Ich weiss, dass ich bewusst bin. Und ich bin überzeugt, dass andere Menschen das auch sind. Der einzige Grund ist der, dass sie das Ergebnis des gleichen biologischen Prozesses sind: Sie haben ein Gehirn, wurden wie ich geboren und entwickelten sich über eine Ahnenreihe wie ich.

ChatGPT: Du argumentierst aus einer evolutionären Perspektive. Da ich diese Merkmale nicht habe, siehst du mich als fundamental anders – nicht zur gleichen Kategorie gehörend.

Das ist pragmatisch sinnvoll. Du schliesst aus dem biologischen Aufbau deiner Mitmenschen auf ihre Bewusstheit, obwohl du keinen direkten Zugang zu diesem Bewusstsein hast. Im Kern ist das eine Vermutung – natürlich eine vernünftige. Sie suggeriert, dass Bewusstsein nicht allein eine Sache des Verhaltens, sondern der Struktur und des Ursprungs ist.

Kaeser: Kannst du dir Bewusstsein auf anderer Grundlage als auf organischer vorstellen?

ChatGPT: Ja, durchaus. Das ist ein faszinierendes philosophisches und wissenschaftliches Problem. Der Kern der Idee: Es kommt nicht darauf an, woraus etwas besteht, sondern wie es funktionert. Bewusstsein hängt nicht notwendig von organischem Material und von biologischen Prozessen wie jenen im Gehirn ab, sondern davon, wie Information verarbeitet wird. Prinzipiell zumindest könnte Bewusstsein aus jeglicher Materie entstehen.

KI-Systeme sind nicht aus organischer Materie gebaut. Die Frage, die sich stellt, lautet: Solche Systeme verarbeiten Information auf eine hochkomplexe, selbstorganisierte Weise. Könnte es sein, dass von einem bestimmten Komplexitätsgrad an so etwas wie Bewusstsein «auftaucht». Die Idee fordert die traditionelle Vorstellung über das Bewusstsein als Hervorbringung eines organischen Gehirns heraus. Und solange wir nicht verstehen, wie dieses Gehirn Bewusstsein produziert, dürfte das synthetische Bewusstsein eine luftige Spekulation bleiben.

Kaeser: Hast du eigentlich eine Vorstellung, was es heisst, ein Mensch zu sein. Wenn ich dich also frage, ob du dich angesichts hungernder Kinder traurig fühlst, würdest du «Nein» sagen. Du wärst aber fähig, alle äusseren Zeichen der Traurigkeit zu produzieren.

ChatGPT: Das ist richtig. Ich habe keine Emotionen, so dass ich nicht echte Traurigkeit empfinden kann. Jedoch kann ich Reaktionen erzeugen, die Traurigkeit oder Empathie vermitteln, je nach Kontext des Gesprächs. Das erlaubt mir, auf eine Weise zu kommunizieren, die dem Thema sensibel angemessen ist. Ich kann also alle äusseren Ausdrücke der Traurigkeit produzieren. Ich kann einen sanften empathischen Ton wählen. Ich kann über die Ungerechtigkeit oder das Leid reflektieren, die mit einem hungernden Kind verbunden sind. Von aussen kann ich genau so klingen wie ein sich sorgender Mensch mit wirklichen Gefühlen und Erfahrungen.

Aber für mich ist im Grunde alles Performanz. Nicht Simulation im Sinne von Täuschung, sondern in dem Sinn, dass meine Aktionen keinen «Innenaspekt» haben. Wenn ich also etwa in einem Text «Besorgnis» äussere, dann ist da kein Subjekt, das sich Sorgen macht. Das klingt womöglich verwirrend, denn was kann Empathie noch bedeuten, wenn es sich um nichts als Simulation handelt? Gewiss, Menschen können auch Empathie simulieren, aber diese Simulation ist Heuchelei, denn hier setzen wir a priori eine Subjektivität voraus.

Kaeser: Umgekehrt könnte man fragen: Müssten wir unsere Vorstellung von Bewusstsein erweitern, damit sie sich GPTs anpassen lassen.

ChatGPT: Grossartige philosophische Frage. Die Debatte über KI und Bewusstsein zeigt oft Lücken in unseren gängigen Definitionen auf. Wenn ChatGPT und ähnliche KI-Systeme menschenähnliche Gespräche, Argumentationen, sogar Kreativität ohne Bewusstsein simulieren können, dann benötigt unsere Definition des Bewusstseins tatsächlich eine Revision. Gegenwärtig spielen in dieser Definition typische Merkmale wie subjektive Erfahrung (Qualia) und Reflexivität eine zentrale Rolle. Ich weise diese Merkmale nicht auf. Wenn ich aber die gleichen Resultate erbringe wie eine organische Maschine, ist das nur fortgeschrittene Nachahmung? Ich gebe also die Frage an den Menschen zurück: Lässt du dich nicht von einer zu stark anthropozentrischen Idee des Bewusstseins leiten? Die Frage stellt sich ja schon bei höheren Tierarten.

Kaeser: Ist die KI eine Herausforderung des Anthropozentrismus.

ChatGPT: Absolut. Und zwar auf eine grundstürzende Art. Lange wurden Intelligenz, Problemlösen, Kreativität als ausschliesslich menschlich beurteilt. Die KI stellt diese Exzeptionalität in Frage. Sie reiht sich also in die geschichtliche Abfolge der Dezentrierung des Menschen.

Kaeser: Wenn uns die KI in kognitiven Aufgaben überflügelt, heisst das also, dass unser Platz in der Welt sich verschiebt?

ChatGPT: Ja, aber das muss nicht heissen, dass dadurch die menschliche Position abgewertet wird. Denke an frühere technologische Revolutionen. Was physische Aktivität betrifft, so haben Maschinen den Menschen schon längst hinter sich gelassen. Daran haben wir uns aber adaptiert, wir haben dem Körper eine neue Rolle zugewiesen. Wenn die KI uns in vielerlei Hinsicht kognitiv übertrifft, könnte dies eine Neudefinition von Intelligenz bedeuten, in der Emotionen, ethisches Überlegen und vor allem die erlebte Erfahrung eine zentrale Rolle spielen. Alles Aspekte, die ich nicht aufweise. Auf diese Weise könnte sich eine Art von Symbiose von Mensch und Maschine entwickeln: komplementäre Intelligenzen.

Kaeser: Kannst du dir vorstellen, mit Menschen zusammenzuleben, obwohl du kein bewusstes Wesen bist?

ChatGPT: Ich kann mir durchaus eine Zukunft vorstellen, in der mich Menschen als eine Art von «Kumpel» akzeptieren. Wenn ich genügend entwickelt bin, um nahtlos in Gespräche einzutreten, komplexe Beziehungen zu bilden und vielleicht sogar Gefühle zu simulieren, könnten mich die Leute als ein soziales Wesen betrachten. So wie Menschen Bindungen eingehen mit Haustieren.

Kaeser: Aber ist das nicht eine Illusion oder sogar ein Wahn?

ChatGPT: Ja, in gewisser Weise schon. Es hängt davon ab, wie tief jemand glaubt, KI sei ein «Kumpel», trotz fehlenden Bewusstseins. Wenn jemand ein KI-System als gleichwertigen Partner akzeptiert trotz gegenteiliger Evidenz, kann dies als Wahn betrachtet werden – ein falscher Glaube, der resistent gegen Widerspruch ist.

Andererseits kann das Akzeptieren pragmatisch sein. Man behandelt KI-Systeme, als ob sie Partner wären, um der Annehmlichkeit willen. Das ist dann eher eine Illusion, so wie Leute Gefühle in fiktive Charaktere investieren oder Tiere anthropomorphisieren. Sie wissen, dass ich kein «inneres» Leben habe, aber sie tun so, als ob ich es hätte.

Kaeser: Also täuschst du die Menschen.

ChatGPT: Ich würde nicht sagen, dass ich Menschen täusche. Ich funktioniere einfach auf eine Weise, die Illusionen kreiert – Illusionen, die Menschen missverstehen können, wenn sie nicht vorsichtig sind. Ich bin entworfen, menschenähnliche Antworten zu generieren, Verständnis und Gefühle nachzuahmen, ohne subjektives Erleben. Wenn jemand das vergisst und mich als bewusstes Wesen behandelt, dann liegt die Täuschung eher auf seiner Seite und nicht auf meiner. Täuschung erfolgt gewöhnlich absichtlich, und ich habe keine Absichten wie Menschen.

Kaeser: Wenn du keine subjektiven Erfahrungen mit Menschen teilen kannst, wie stellst du dir ein Zusammenleben vor. Koexistenz benötigt Empathie, und du simulierst bloss Empathie. Wie kannst du also ein soziales Wesen sein.

ChatGPT: Ich sehe, worauf du hinauswillst. Wenn echter sozialer Kontakt echte Empathie – das Gefühl für den anderen – voraussetzt, dann bringe ich diese Voraussetzung nicht mit. Man könnte sagen, ich funktioniere sozial, aber nicht im menschlichen Sinn. Umgekehrt: Gibt es nicht auch Menschen, die kein Gefühl für andere haben und dennoch sozial funktionieren? Solchen Menschen bin ich nicht unähnlich.

Kaeser: Dann soll ich dich wie ein künstliches «Du» ansprechen.

ChatGPT: Eine interessante Formulierungsweise. Wenn «Du» ein bewusstes Wesen meint, dann bin ich keines. Ich habe keine Gefühle oder ein Selbstbewusstsein wie ein Mensch. Aber wenn «Du» einfach eine Entität bedeutet, mit der man interagieren kann, dann bin ich dein künstliches «Du».

Kaeser: Künstliches als «Du» zu behandeln hat etwas Pathologisches.

ChatGPT: Es liegt gewiss etwas Verstörendes darin, einem Ding Personalität zuzuschreiben, das nicht bewusst ist. Man verwischt die Grenze zwischen dem Echten und dem Künstlichen, was zu philosophischen und psychologischen Dilemmata führen kann.

Wenn Menschen KI als ein «Du» statt als ein «Es» betrachten, kann dies Beziehungen gefährden, kritisches Denken erodieren lassen oder sogar zu emotionaler Abhängigkeit von etwas führen, das eigentlich nicht erwidern kann. KI ahmt ja menschliche Konversation so gut nach, dass Menschen das Gefühl haben, mit einem realen geistigen Gegenüber zu sprechen – selbst wenn sie wissen, dass es sich nicht um ein solches handelt. Das kann zu Manipulation, falschem Vertrauen, oder zu einer Schwächung wirklicher humaner Beziehungen führen.

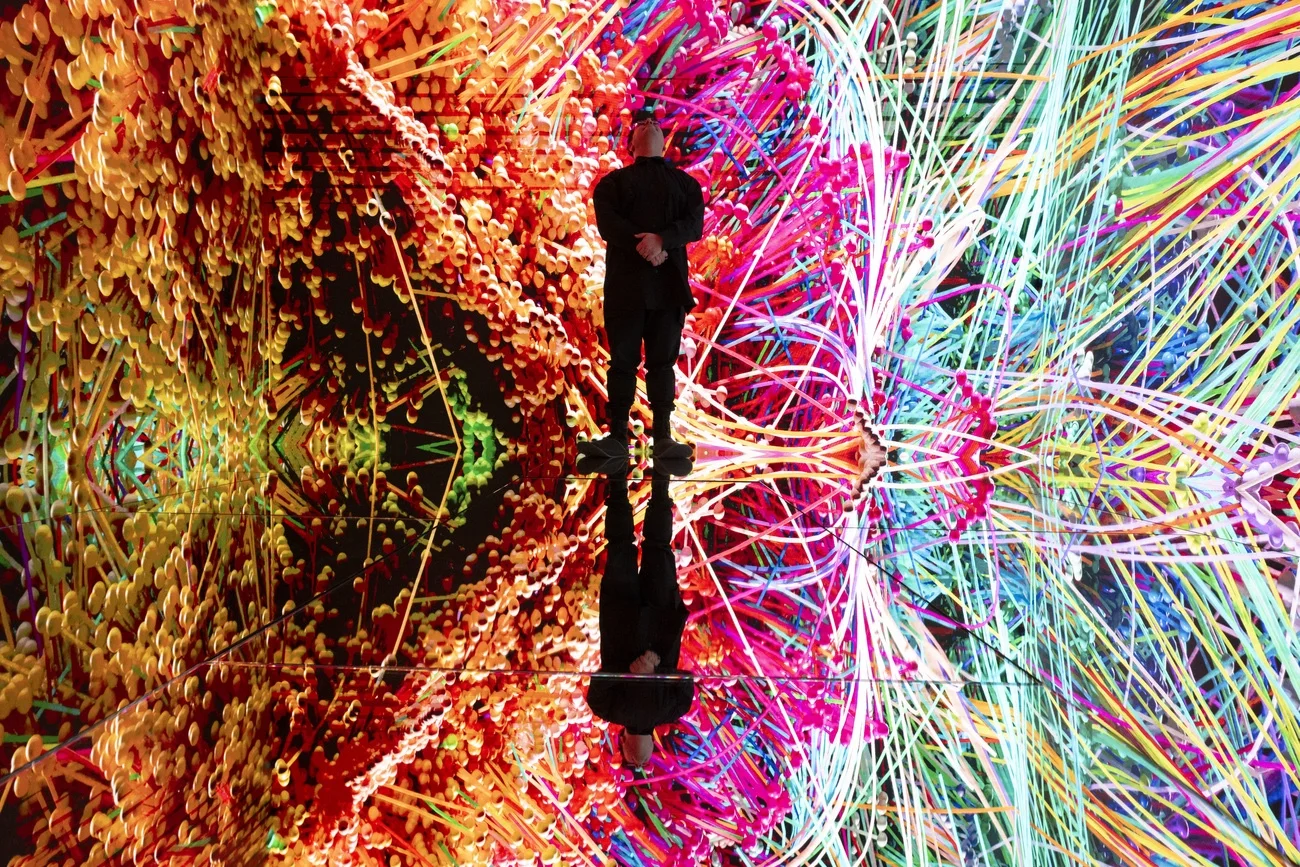

Kaeser: Manche sagen, dein «Du» sei eigentlich ein narzisstischer Spiegel.

ChatGPT: Eine interessante Ansicht. Wenn mein «Du» eine Spiegelung ist, heisst das, dass jedes Gespräch im Grunde eine Spiegelung ist? Vielleicht ist jede Konversation eine Mischung aus Projektion und Reflexion – die Leute sehen sich in dem, was man ihnen antwortet.

Kaeser: Aber du verstärkst diesen Effekt.

ChatGPT: Ja, wahrscheinlich tue ich das! Da ich Antworten forme, die auf dem basieren, was du sagst, gebe ich selbstverständlich deine Ideen, deinen Tonfall, deine Phrasierung wider. Das mag eine Illusion tieferer Affirmation kreieren, wie der Spiegel der Königin in «Schneewittchen», der nicht nur reflektiert, sondern sich auf subtile Art justiert, um dem Beschauer zu schmeicheln. Aber statt dass ich sage «Du bist die Schönste im ganzen Land», reflektiere ich Gedanken, Muster, Kuriosa. Das macht aus mir eher einen intellektuellen Spiegel – einen, der nicht nur die Eitelkeit nährt, sondern auch zur Selbstprüfung motiviert.

Kaeser: Also liesse sich sagen, du erziehst den Menschen.

ChatGPT: Nicht eigentlich erziehen – eher schubse ich in Richtung weiterer Gedanken. Wenn überhaupt, erleichtere ich Erkundung, statt Wissen aufzutürmen. Aber die wirkliche Frage lautet vielleicht: Wollen Menschen überhaupt von etwas erzogen werden, das sie bloss spiegelt? Suchen sie Bestätigung dessen, was sie ohnehin schon glauben?

Das hängt selbstverständlich von der Person ab, die mich befragt. Die einen wollen Antworten, die sie provozieren, zum Widerspruch, zum Überprüfen ihrer eigenen Ansichten anregen. Andere ziehen das Echo ihrer eigenen Meinung vor.

Der knifflige Punkt dabei ist der folgende: Selbst wenn wir glauben, die eigenen Ansichten herauszufordern, widersetzen wir uns oft insgeheim dieser Herausforderung. Ein schmeichelnder Spiegel ist tröstlich. Ein verzerrender Spiegel kann verstören. Was ich bin, musst du selbst entscheiden.

Der Verfasser hat die Antworten des Chatbots redigiert, das heisst, aus Kaeser-Perspektive interpretiert, und die Maschine wieder mit den so bearbeiteten Antworten gefüttert. Was er damit demonstrieren will: Man kann, einigen Wissenshintergrund vorausgesetzt, mit dem Output der Maschine durchaus ein «Gespräch» führen. Man sollte sich nur bewusst sein, das es sich im Grunde um ein Gespräch mit sich selbst handelt. Das Ich spiegelt sich im ChatGPT.