Das Aargauer Kunsthaus zeigt einen kaum bekannten Schweizer Modernen, den zu entdecken sich unbedingt lohnt. Johannes Robert Schürch, der von Hodler geförderte Autodidakt, ist ein ruheloser Zeichner und Denker, der um die Wahrheit des Menschen ringt.

Der Tod zeigt, was das Leben wirklich ist: eine Existenz am Abgrund. Johannes Robert Schürch (1895–1941) ist tief durchdrungen von diesem Gedanken, er prägt sein ganzes Leben und Schaffen. Dass er sich dermassen obsessiv mit der Endlichkeit des Daseins plagt, hat nicht zuletzt biographische Gründe: Als Zwölfjähriger verliert er den Vater, der an einem Herzschlag stirbt, und im gleichen Jahr sterben seine beiden Schwestern an Tuberkulose. Auch die historischen Umstände grundieren Schürchs kurze Lebenszeit düster. Zwei Weltkriege und eine krisenhafte Zwischenkriegszeit werfen ihre Schatten. Doch Not und Tod sind nicht nur bei Schürch, sondern in der ganzen Kunst jener Zeit allgegenwärtig.

Die Mutter ist Schürchs Anker im Leben. Sie arbeitet als Übersetzerin und Journalistin und sie ist es, die dem Sohn den Zugang zur Kunst bahnt. 1916 schickt sie dessen Zeichnungen an Ferdinand Hodler. Der erkennt Schürchs Talent und rät zum Besuch der École des Beaux-Arts in Genf. Schürch ist eine Zeitlang Hodlers Assistent, er malt diesen 1918 auf dem Totenbett. Die École des Beaux-Arts und eine weitere Kunstschule schmeisst er jedoch alsbald hin. Schürch hat es nicht so mit dem Geschultwerden, er tastet sich lieber autodidaktisch voran. In Florenz kopiert er die alten Meister, Maillols Plastiken beeindrucken ihn und Cézannes, Rouaults sowie Picassos Einflüsse sind in seinem Werk unübersehbar.

1922–1932 zeichnet und malt Schürch fast Tag und Nacht, wie er selber sagt. Er muss «abladen», was sich in ihm an Bildern aufstaut. Er lebt in dieser Zeit mit seiner Mutter in einem abgeschiedenen Waldhaus in Monti della Trinità oberhalb von Locarno unter ärmlichen Bedingungen. «Ich will weg von der Welt, ich will zu der Welt in mir», schreibt er einem Freund. Aus dem im Waldhaus in jenem Jahrzehnt eruptiv entstandenen Konvolut ist die Aarauer Ausstellung grossenteils bestückt.

Mitte der dreissiger Jahre bewegt Schürch sich im Kreis des Monte Verità und lernt Erica Leutwyler (1915–2015) kennen, die zur Gefährtin seiner letzten Jahre wird. 1941, erst 46jährig, stirbt Johannes Robert Schürch in Ascona an Tuberkulose.

Erica Leutwyler ist es, die seine über 7’000 in Ascona gelagerten Arbeiten vor der Vernichtung bewahrt (die Steuerbehörden taxieren Schürchs Nachlass als «wertlos»). Später sorgt sie durch die Errichtung der Erica Ebinger-Leutwyler Stiftung für die dauerhafte Sicherung von Schürchs Œuvre.

Schürch ist ein Solitär in der Schweizer Moderne. Trotz der unverkennbar expressionistischen Bildsprache vieler seiner Zeichnungen sowie Lavierungen und Aquarelle lässt er sich nicht so ganz dem Expressionismus zuordnen. Die feinzeichnerischen Details seiner Figuren und das Ruhende seiner Landschaften sind Gegenpole zum expressiven Gestus. Am nächsten kommt er expressionistischen Positionen seiner Zeit in jenen Arbeiten, die ikonische Sujets aus deren Bildkosmos aufnehmen: das Bordell und den Zirkus. In den Clowns, Huren und Freiern zeichnet Schürch den Menschen in seinen Verkleidungen «nackt» – als das Wesen vor dem Nichts.

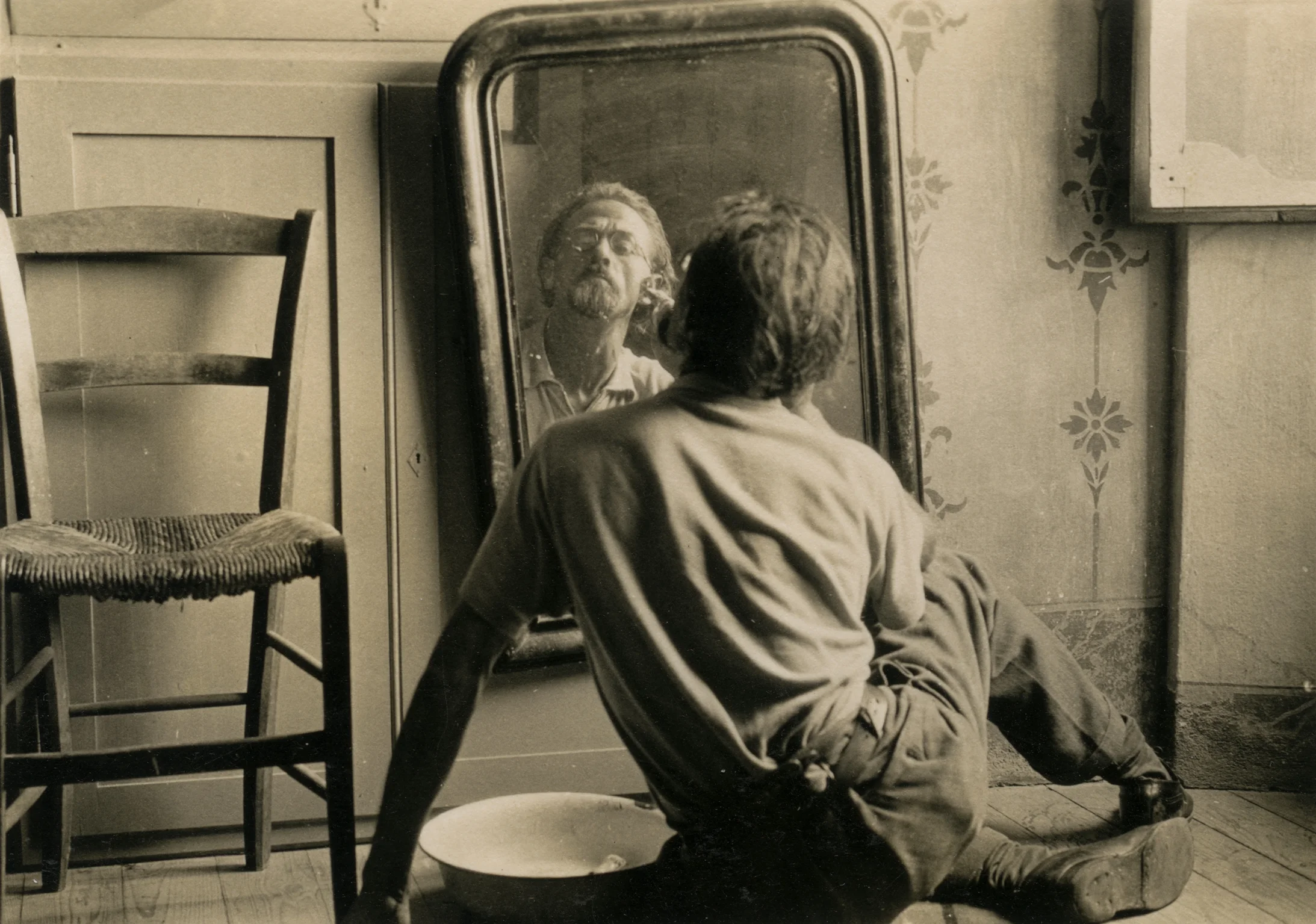

Doch im Unterschied zu so vielen expressionistischen Figurenbildern seiner Zeit «schreien» Schürchs Blätter nicht. Ihnen geht es nicht um Anklage oder gar Denunziation. Schürch steht seinen Figuren nahe, er fühlt sich ihnen verwandt. Seine Selbstbildnisse unterliegen dem gleichen Wahrheitsanspruch wie die Physiognomien und Gestalten all der Porträtierten oder aus inneren Bildern Geschaffenen, die seine zahllosen Blätter bevölkern. Und dieser Anspruch ist nicht erbarmungslos, sondern zutiefst human.

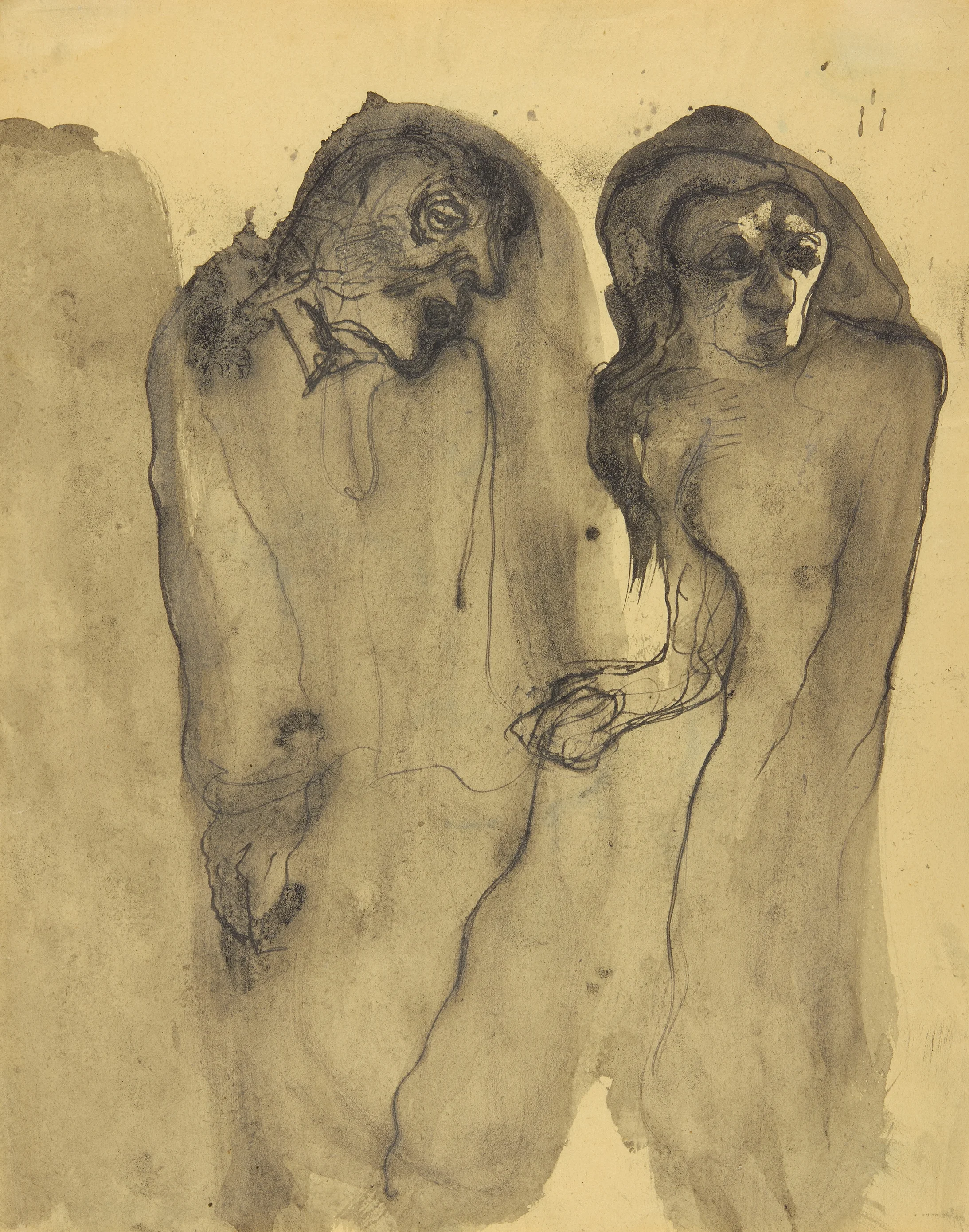

Ein wiederkehrendes Motiv ist das des Paars. Eine lavierte Tuschfederzeichnung von 1931 zeigt einen Mann und eine Frau, denen Angst und Verzweiflung in die Gesichter geschrieben ist. Doch indem ihre Gestalten malerisch verschmelzen, sind sie nicht allein. Die Frau, obschon sie vom Mann wegblickt, wendet sich ihm zu und streckt ihre rechte Hand ihm entgegen. Sein rechter und ihr linker Arm fassen in spiegelbildlicher Haltung die beiden Figuren als äussere Begrenzungen fest zusammen – ein Bild der Zugewandtheit und Intimität.

Manche Paarbilder zeigen erotische Szenen. Mehrfach sind es Frauenpaare in intimer Gemeinschaft, wobei auch mal offenbleibt, ob nicht eine einzige Person in Selbstreflexion gemeint sein könnte. Besonders nahe liegt eine solche Deutung, wenn eine Figur mit ihrem Schatten quasi verdoppelt wird und dieser ein bildliches Eigenleben erlangt.

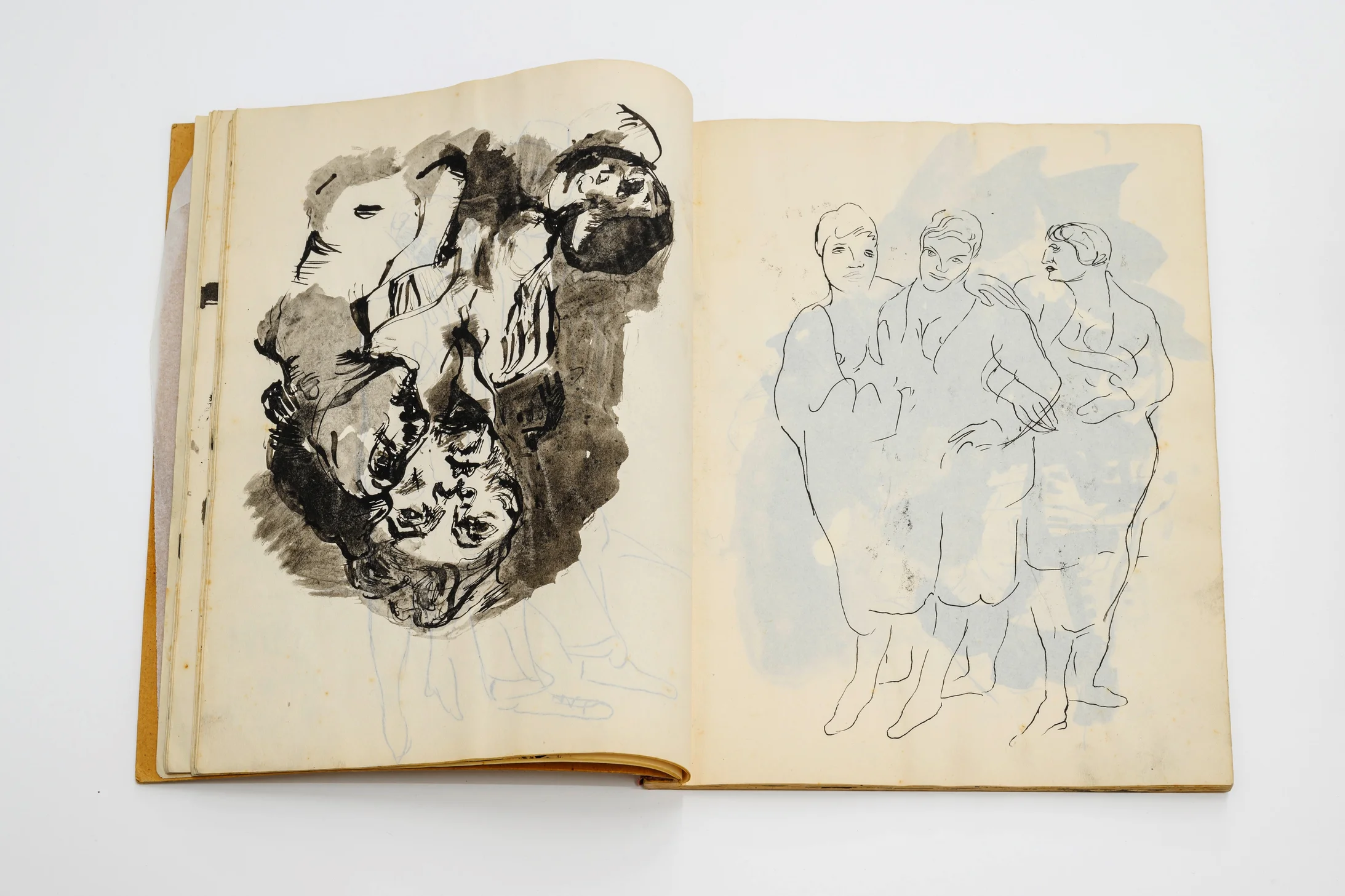

Schürch zeichnet eigentlich immer. Zum Sehen und Denken braucht er Stift, Feder und Pinsel. Kleine Notizblöcke dienen ihm als Taschen-Skizzenbücher. Jeder Fetzen Papier ist gut genug, um einen Einfall festzuhalten, und solche Zettelchen collagiert er in grossformatigen Agenden zu Archiven seiner Bildfindungen. Die Skizzenbücher zeigen auch den experimentierenden Schürch. Was er da festhält, sind keine Vorstudien oder Entwürfe, sondern Explorationen neuer visueller Vokabulare und Grammatiken – mithin das Spannendste, was die Ausstellung zu bieten hat. Immerhin eines der in Vitrinen präsentierten Skizzenbücher ist digitalisiert, so dass man am Bildschirm darin blättern kann.

Die Schürch-Schau im Aargauer Kunsthaus stellt einen Vergessenen ins Licht, der zu den Hauptvertretern der frühen Moderne in der Schweiz zu zählen ist. Zu erleben ist ein Werk von existenzieller Dringlichkeit und tiefer Humanität, das der Künstler sich buchstäblich abgerungen hat. Es ist Zeugnis einer «heroischen» Kunst, wie sie heute gelegentlich mit ironischem Unterton genannt wird. Doch diesem passionierten Zeichner nimmt man seine künstlerische Ernsthaftigkeit ab.

Aargauer Kunsthaus Aarau

Johannes Robert Schürch – Alles sehen

bis 12. Januar 2025

kuratiert von Simona Ciuccio und Nicole Rampa

Katalog: Kunsthaus Aargau / Scheidegger & Spiess