1975 hatte Steven Spielbergs «Jaws» Premiere und schrieb sogleich Kinogeschichte. «Der weisse Hai» wurde weltweit zum Phänomen – erst als Inbegriff des Horrors, der jedem widerfahren konnte, schliesslich als gefährdeter Raubfisch, der Schutz brauchte.

«Der Weisse Rettich» – unverkennbar ragt er aus der Tiefe bis knapp unter die Wasseroberfläche empor, die spitz zulaufende konische Schnauze gekrönt mit etwas gestutztem Grünzeug: Ruf Lanz haben sich für Hiltl als Catering-Partner am Zurich Film Festival 2017 eine hübsche kinematografische Anspielung einfallen lassen, die den karnivoren Schrecken gleichsam vegetarisch lächeln lässt.

Steven Spielbergs «Jaws» hat nicht nur unverzüglich eine ganze Reihe mehr oder weniger ungeschlachter Nachkommen produziert, sondern ist längst zum Klassiker geworden, der sich zahllose Verfremdungen und Verulkungen gefallen lassen muss. Obwohl die damaligen Rekorde an den Kinokassen bald schon übertroffen wurden, bleibt der 20. Juni 1975 der Tag, der Hollywoods «Blockbuster-Ära» und die Bonanza des «teenage summer movie» einläutete.

Der Hai und die Rezessionsängste

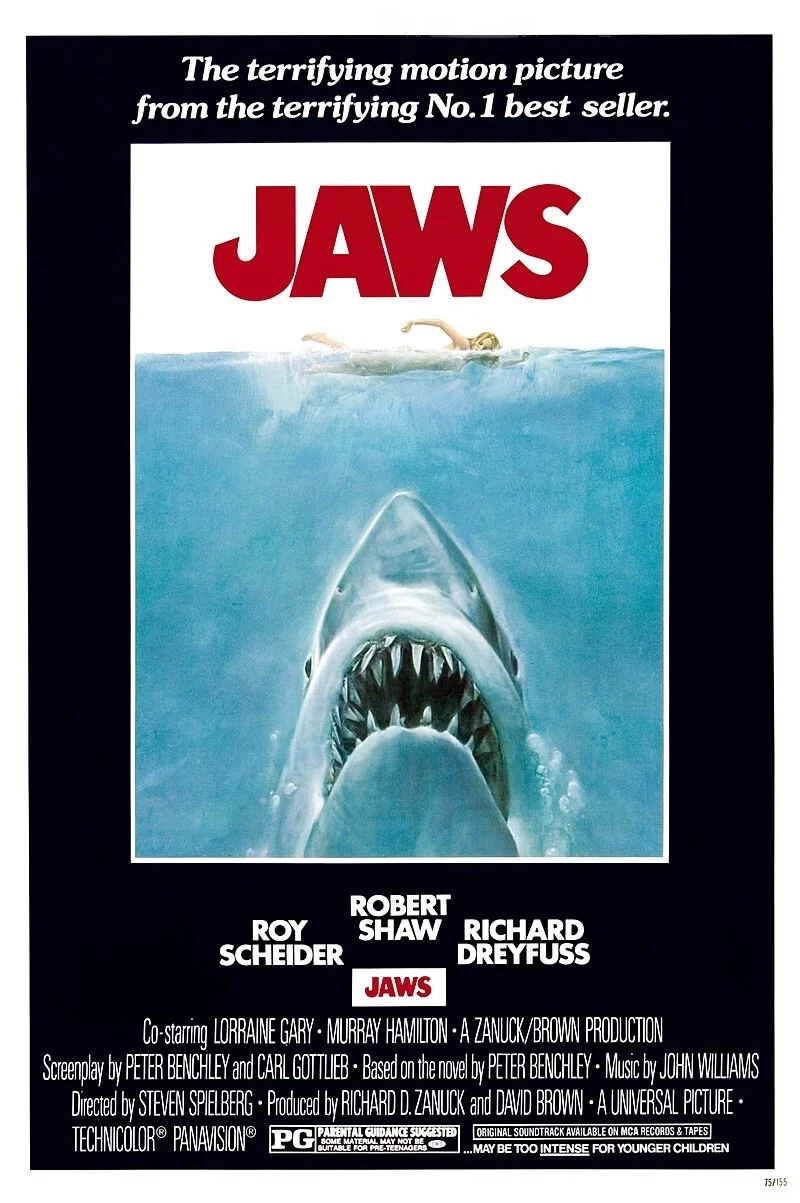

Am Anfang stand das Buch, das, obwohl ein Bestseller, bald einmal vom Erfolg des Kinomonsters verschluckt werden sollte. Überraschenderweise finden sich auf dem Cover der 1974 erschienenen allerersten amerikanischen Ausgabe von Peter Benchleys «Jaws» weder Fisch noch Girl. Als die beiden dann später im Jahr auftauchen, hält der Hai das Maul bemerkenswerterweise geschlossen. Erst mit dem Filmplakat im Jahr darauf werden aufgerissenes Maul und wildes Zahngestrüpp ikonisch. Das Buch, dessen Filmrechte noch vor seinem Erscheinen vergeben waren, teilt mit dem Film die Grundzüge, hat aber einen viel weiteren Fokus. Benchley war als Autor nur an den frühen Drehbuchfassungen beteiligt; im Film hat er einen kurzen Auftritt als Fernsehreporter.

Benchley serviert einem an Harold Robbins und Jacqueline Susann gestählten Publikum Protagonisten, die auch ein Sexleben besitzen, wovon der Film nichts weiss. Auffallend ist die gesellschaftskritische Komponente, wie denn der Roman, unverkennbar ein Produkt der 68er-Jahre, ein durchaus soziologisches Interesse am Milieu seiner Figuren bekundet. Die ökonomische Dimension der Verheerungen für Amity, eine fiktive Sommerfrische auf Long Island («ungefähr zwischen Bridgehampton und Easthampton»), die das Auftauchen des Hais nach sich zieht, ist, vor dem Hintergrund der Rezession von 1970, deutlich ernster als das Gebaren «gieriger Geschäftemacher», das der Film denunziert.

Suspense à la Hitchcock

Zu Recht hat man das dramaturgische Ingenium gerühmt, mit dem Spielberg die technischen Pannen, die seine drei lausigen Haiattrappen ständig ausfallen liessen, in einen Vorteil wendete: Indem er den Hai als unsichtbar unter der Wasseroberfläche drohendes Unheil inszenierte – Suspense à la Hitchcock. Die Idee dazu konnte er freilich im Buch finden. Bereits dort werden Erscheinungen an der Oberfläche zu ominösen Boten des in der Tiefe lauernden Grauens. Wie Wendy Benchley, die Witwe des Autors, unlängst in einem Interview sagte, erkannte Spielberg, dass er den Hai «etwas grösser» machen musste, aber nicht zu gross – eben nicht so wie die absurden Filmmonster der fünfziger Jahre.

Wenn der nach wie vor packende Film Geschichte geschrieben hat, dann auch deshalb, weil er Horror nicht bloss als Massenunterhaltung implementierte, sondern – ein Grundzug bei Spielberg – explizit als Familienfilm. Wobei die Dreharbeiten hart waren für den 27-Jährigen, der da auf Martha’s Vineyard, wo auch die Bevölkerung ob all der Umtriebe zusehends unwillig wird, seinen zweiten Kinofilm realisierte.

Die Schauspieler scheinen kurz vor der Meuterei gestanden zu haben: Vor der Kamera des Lokalfernsehens verdreht Roy Scheider die Augen, droht Robert Shaw an, zum Trinker werden zu wollen (der er ohnehin war), und bereut Richard Dreyfuss «den Fehler». Was 65 bis 70 Drehtage hätte in Anspruch nehmen sollen, belief sich schliesslich auf deren 159. Die Produzenten drohten mit dem Ausstieg, ehe Sidney Sheinberg, der Präsident von Universal Pictures (und Ehemann Lorraine Garys, die die Frau des Polizeichefs spielte) eingriff und das Budget verdoppelte.

«Bruce» nannte Spielberg seine Haiattrappen, nach seinem Anwalt, was nicht nur einem Bühnenstück über die Dreharbeiten den Titel gegeben hat sowie dem Hai in «Finding Nemo» den Namen: Er erinnert auch an ein Aperçu aus dem 19. Jahrhundert. In Joseph C. Harts Walfängerroman «Miriam Coffin» (1834) verwechselt ein braver Bewohner Nantuckets den «land-shark» mit dem «man-shark», worauf er die Erklärung erhält, dass der Menschenhai fürs Meer dasselbe sei wie der Advokat für das feste Land.

Daneben wurden in überseeischen Territorien europäische Abenteurer aller Art als «Landhaie» bezeichnet: Deserteure, entlaufene Sträflinge, korrupte Geschäftemacher und flüchtige Bankrotteure, die auch mit Land zu spekulieren versuchten, das von Eingeborenen hatte aufgegeben werden müssen. Spielberg, der von Haien keine Ahnung hatte, bekundete zwei Jahre später «gemischte Gefühle» gegenüber «Jaws»: der «simpelste Film, den ich meinem Leben gesehen habe». Seine oft geäusserte Angst vor dem Wasser hat er damit jedenfalls nicht verloren.

Der smarte und der freakige Meeresbiologe

Wie kam Benchley zum Stoff? Gemäss Frank Mundus, einem Fischer auf Long Island, der dann die Figur des Haijägers Quint im Roman inspirierte, war es Big Daddy, der den Autor auf die Idee gebracht hatte: der über zwei Tonnen schwere Weisshai, den er 1964 gefangen hatte und dessen Riesenmaul darauf das «Salivar’s» in Montauk zierte. Wie Mundus, der seit den fünfziger Jahren seine «Monster Fishing Trips» anbot, der «New York Times» gegenüber einmal sagte, war dies das grösste bis dahin in amerikanischen Gewässern gefangene Exemplar gewesen.

Die einzigen tödlichen Angriffe eines Weisshais auf Menschen in den USA, im Sommer 1916 in New Jersey, denen auch der Schweizer Auswanderer Karl Bruder zum Opfer fiel (vgl. Daniel Fuchs in NZZ Geschichte Nr. 53), erwähnt der Roman als fiktiven Bericht der «New York Times» über die Vorfälle von Amity. Den Anstoss aber hat wohl noch etwas anderes gegeben.

Der dritte im Bund der Haijäger, neben Quint und Polizeichef Brody, ist Hooper, der Meeresbiologe, der vom Ozeanographischen Institut von Woods Hole herübergekommen ist. Im Roman ein smarter Yale-Absolvent, mit dem Brodys Frau ein kurzes Techtelmechtel eingeht, ist er im Film eine Art Hippie-Freak, der für nichts Augen hat als für den Hai.

Im Roman ist es auch, dass Hooper von einem Unternehmen erzählt, bei dem dabeigewesen zu sein er alles gegeben hätte: Peter Gimbels Expedition, «sie haben einen Film daraus gemacht». Und der hatte im Frühsommer 1971 Premiere: «Blue Water, White Death», in dem der New Yorker Abenteurer und frühere Investmentbanker Gimbel (aus der Warenhausdynastie) seine sich über mehr als anderthalb Jahre hinziehende Suche nach dem Phantom Weisshai dokumentiert, der sich weder in Südafrika noch in Ceylon noch sonstwo im Indischen Ozean zeigen wollte, bis er sich endlich in Australien doch noch filmen liess.

Was Hooper nicht sagt (und Benchley, der sein Haiwissen wohl wesentlich hier bezog, verschweigt): dass es auch ein Buch darüber gibt, Peter Matthiessens kurz vor dem Film erschienenen superben Bericht «Blue Meridian. The Search for the Great White Shark» über das von endlosen Fehlschlägen und Frustrationen geprägte Projekt.

Unter dem Titel «Blaues Wasser, weisser Tod» war der gut anderthalbstündige Film ein Jahr später dann auch in Zürich zu sehen. Im Kino Rex an der Bahnhofstrasse lief die «Jagd nach dem grossen weissen Hai» unter dem Patronat des WWF im März/April während voller vier Wochen bei täglich drei Vorstellungen, nachmittags ab 12 Jahren. Man war also gewappnet, als knapp vier Jahre später, Ende Januar 1976, «Jaws» Zürichs Kinosäle heimsuchte (das Apollo Cinerama und das Luxor) und gut zwei Monate blieb.

«Dummer Abfallkübel, primitives Gehirn»

Sichtlich weniger als von den Lebensumständen seiner Protagonisten weiss Benchley von denjenigen des Hauptdarstellers, ein männliches Tier im Unterschied zum Film. Wobei auch die Wissenschaft bei weitem noch nicht dort war, wo sie nur schon ein Vierteljahrhundert später sein sollte – angestossen nicht zuletzt durch das enorme Interesse an Haien, das dann der Film in seinem Kielwasser nach sich zog. Die Kehrseite davon waren eigentliche Rachefeldzüge von Amateurhaijägern, wie Wendy Benchley im erwähnten Interview sagte.

Aufschlussreich ist aber auch, wie selbst bei einem derart um Verständnis natürlicher Zusammenhänge bemühten «nature writer» wie Matthiessen die Vorgänge unter Wasser eigentlich immer zum Nachteil der Haie ausgelegt werden: Da sind die Anrempeleien im wilden Tumult an einem Walkadaver nur zufällig für die Taucher nicht blutig ausgegangen, und wenn sich die Weisshaie ins Metall der Käfige verbeissen, aus denen gefilmt wird, dann ist das der Beweis dafür, dass sie eben alles und jedes attackieren. Dabei waren nicht nur die Lorenzinischen Ampullen bei Knorpelfischen seit Jahrhunderten bekannt, seit den sechziger Jahren wusste man auch, dass sie Elektrorezeptoren sind. Aber der Anwendung auf das Verhalten der Haie standen damals noch immer die Vorurteile entgegen.

«The quintessential shark», der Inbegriff eines Hais, ist der Weisshai schon genannt worden. Benchley lässt den Riesenfisch zu Beginn müssig durchs nächtliche Meer schwimmen, ohne dass sein «kleines, primitives Gehirn» irgend etwas Besonderes registriert hätte. Explizit «brainless» sollte gemäss John Williams, dem Komponisten, der die Musik zu fast allen Filmen Spielbergs geschrieben hat, das suggestive Zwei-Ton-Ostinato sein, das zum Auftakt den Hai vorantreibt und gekonnt mit dem Gegensatz von Klang und Stille arbeitet.

Inzwischen weiss man es besser. Haie besitzen ein sehr grosses, gut entwickeltes Gehirn – das Verhältnis von Gehirn- zu Körpermasse bei Knorpelfischen beträgt ein Mehrfaches desjenigen der Knochenfische. So besitzen Haie erstaunliche Lernfähigkeiten: Experimente mit Zitronenhaien etwa haben ergeben, dass sie Aufgaben achtzigmal schneller lösten als Kaninchen oder Katzen. Entsprechend verfügen sie über ein gutes Gedächtnis. Und man hat Haie auch schon beim Spielen beobachtet.

Während für Quint der Hai bloss ein «dummer Abfallkübel» ist, der alles frisst, sagt Brody, als er ihn das erstemal zu Gesicht bekommt, ihm könne man nicht erzählen, dass «dieses Ding ein Fisch» sei, das sei «mehr so ein Ding, über das sie Filme machen». Der habe nicht nur böse ausgesehen, sondern so, als ob er böse sein wollte, heisst es im Buch. Hooper wiederum schwärmt, Haie hätten alles, «wovon ein Wissenschaftler träumt», sie seien schön «wie ein unbegreiflich perfekter Mechanismus» und «geheimnisvoll wie nur irgendein Tier auf Erden».

Zuletzt wird ihn, im Roman, der Hai allerdings aus dem Unterwasserkäfig herausgeholt haben, leblos wird er zu beiden Seiten des Riesenmauls heraushängen (während der Film ihn am Leben lassen wird). Zuvor hat er, aus dem Käfig heraus, zaghaft die Flanke des vorbeischwimmenden Fischs berührt, sie «fühlte sich kalt und hart an, nicht feucht, sondern glatt wie Vinyl». Bei Peter Matthiessen, den Hooper gelesen haben müsste und der tatsächlich zwischen die Gitterstäbe hinausgegriffen hatte, heisst es bloss: «Ich kratzte ihm den Bauch in einer Art morbider Zuneigung.»

Anders als im Film

Die substantiellste Erweiterung des Films gegenüber dem Buch ist die Kajütenszene, in der, beim nächtlichen Warten auf den Fisch, Quint und Hooper sich mit ihren auf See beziehungsweise unter Wasser erlittenen Verletzungen zu übertrumpfen suchen. Dann fragt Brody Quint nach einer Narbe an seinem Arm, worauf Robert Shaw zu seinem fabelhaften langen, gemurmelten Monolog ansetzt. Es ist der Überrest einer Tätowierung, die an Quints Dienst auf der USS Indianapolis erinnerte – und damit an den Untergang des von einem japanischen U-Boot versenkten Kreuzers, der kurz zuvor Komponenten für die Hiroshima-Atombombe transportiert hatte. Quint war einer der 317 Überlebenden der ursprünglich 1196 Mann zählenden Besatzung, von denen Dutzende Weissspitzen-Hochseehaien zum Opfer gefallen sein dürften, als sie während vier Tagen im offenen Meer trieben. Seither hasst Quint Haie. Und hat nie mehr eine Rettungsweste getragen.

In einer der verstörendsten Szenen des Romans, die naheliegenderweise keinen Eingang in den Film fand, holt Quint einen Blauhai, der an die Angel gegangen ist, heraus – wohl die schönste Haiart überhaupt. «Er ist schön», sagt denn auch Hooper. Quint meint, er wolle ihnen jetzt etwas zeigen. Er schlitzt das noch lebende Tier der Länge nach auf, wirft es zurück ins Wasser, wo es in rasender Hektik beginnt, seine Eingeweide, die ihm aus dem Bauch fallen, zu verschlingen, wieder und wieder. Während solche Belustigungen aus dem 19. Jahrhundert mehrfach bezeugt sind, etwa von Mannschaften von Walfängern, lässt der Vorgang an eine Szene in Matthiessens «Blue Meridian» denken.

Zu Gimbels Filmcrew gehörte prominent das australische Taucherpaar Ron und Valerie Taylor, die in den sechziger und siebziger Jahren, nicht zuletzt dank «National Geographic», als Instanzen in allen Haifragen galten. Matthiessen zitiert aus Valeries Tagebuch, wie Ron sich einmal, nachdem das Filmmaterial aufgebraucht war, darauf verlegte, mit seinem Tauchermesser jeden Hai in Reichweite aufzuschlitzen. «Ron hasst Haie», schreibt sie da, «ich auch», weil so viele von ihren Freunden durch sie verletzt oder sogar getötet worden seien. Dergleichen zeigte «Blue Water, White Death» natürlich nicht.

Reverenz an «Moby-Dick»

Polizeichef Brody hat die Figur des Badearztes Stockmann in Ibsens Stück «Ein Volksfeind» Pate gestanden, der von der Bürgerversammlung zum Feind erklärt wird, weil er vor schlechtem Wasser warnt. Die wichtigere literarische Inspiration ist aber selbstverständlich «Moby-Dick». In einer etwas gequält um Originalität bemühten Satire hat Peter Benchley 1990 für die «New York Times» auf seine Erfahrungen mit dem Filmbusiness zurückgeblickt. Unter dem Titel «Loved Ahab. Hated the Whale» imaginiert er sich als Herman Melville im heutigen Hollywood. Am schmerzlichsten dabei empfindet dieser, dass «Moby Dick, mein Leviathan, meine Evokation der Geissel Gottes, zum Fisch gemacht wurde».

Die New Yorker Autorin Olivia Rutigliano hat sich in diesem Zusammenhang gefragt, ob der weisse Hai, wie der weisse Wal, als Todesengel verstanden werden könnte. So wie Ahabs Schicksal vorherbestimmt scheint, so wäre es auch dasjenige Quints – der gezielt Rettungsversuche Brodys sabotieren wird. Und so wäre «Jaws» denn eine Heilsgeschichte, diejenige der Erlösung Quints wie derjenigen Brodys.

Seine Reverenz gegenüber Melvilles Roman erweist Benchley mit der Jagd als finalem Showdown. Wie bei Melville dauert sie drei Tage, nimmt aber, anders als im Film, nur gerade das letzte Viertel der Erzählung ein. Wo Moby Dick den Walfänger leckschlägt, versenkt der namenlos bleibende Hai das Boot, die «Orca», und zieht, wie weiland der Wal Ahab, nun Quint, durch die Harpunenleine an ihn gefesselt, in die Tiefe. Hat der Hai im Buch Brody verschont, so wird ihn dieser im Film zur erlösenden Explosion bringen.

Peter Benchley ist 2006 verstorben. 2015 ist Etmopterus benchleyi, eine kleine Haiart aus der Familie der Laternenhaie, erstmals beschrieben – und zu seinen Ehren benannt worden.

Ausführliche Fassung eines in der NZZ erschienenen Artikels

P. S.: Es darf wieder einmal an das Prunkstück des Lausanner Musée cantonal de zoologie erinnert werden. Dort thront im obersten Stockwerk das im wahrsten Sinn sensationelle Präparat eines weiblichen Weisshais: nicht nur aus dem Mittelmeer, 1956 vor Sète einem Fischer ins Netz geraten, sondern eines der weltweit grössten je gemessenen Exemplare mit einer Länge von 5,83 (urspr. 5,89) Meter bei einem Gewicht von rund zwei Tonnen, wobei die Leber allein 360 Kilo wog.