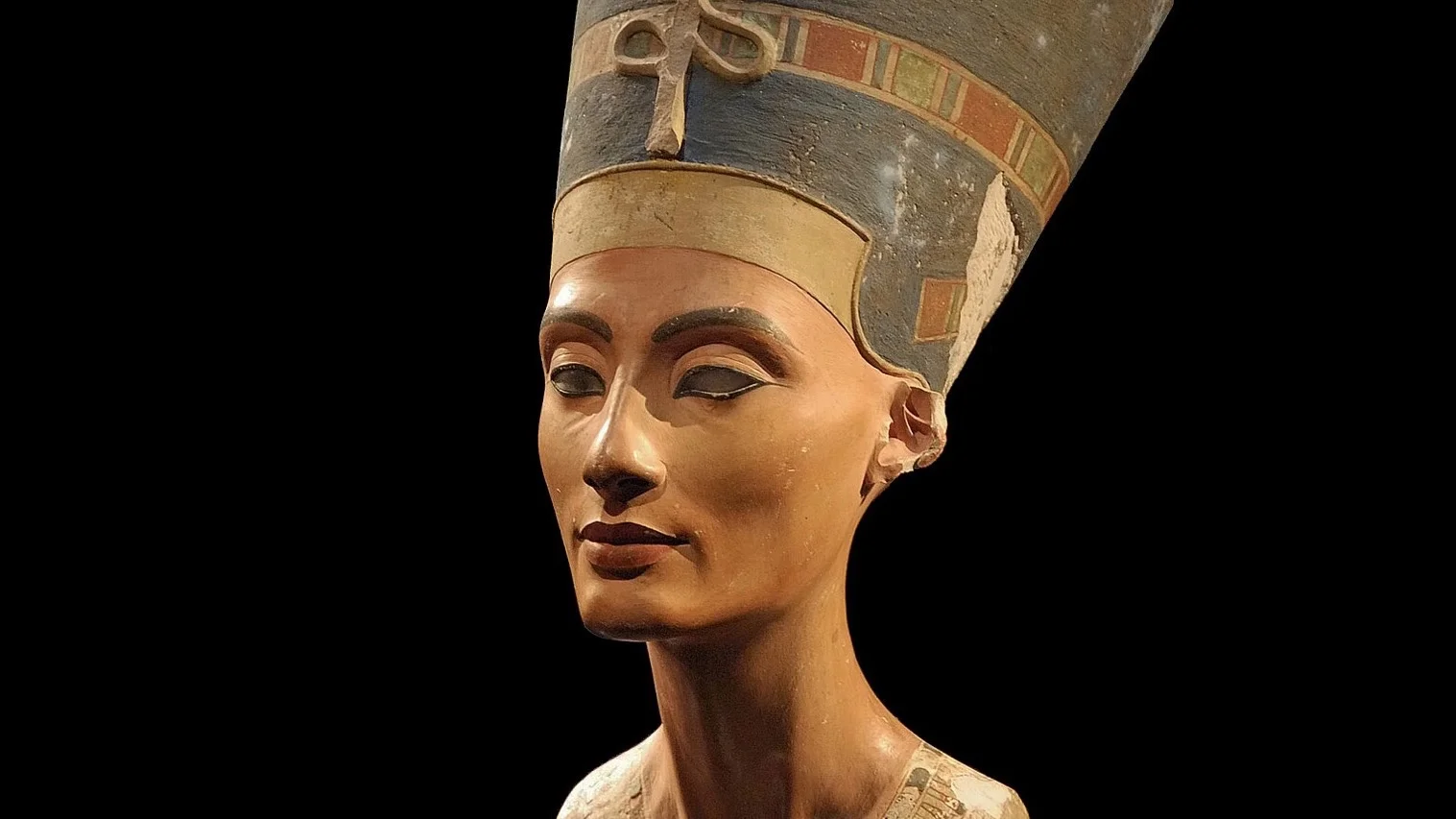

Was sagen uns die prähistorischen Malereien der Chauvet-Höhle, die Nofretete-Büste, die Wege des Buddhismus, der Wissensspeicher im mittelalterlichen Bagdad, was Sklavenbefreiung und Entkolonialisierung über Kultur? Ein neues Buch verspricht Aufschluss.

Der in den USA lebende und lehrende Literaturwissenschaftler Martin Puchner (*1969) hat sich an einen ganz grossen Brocken gewagt. Sein neues Buch hat schlicht den Titel «Kultur», und als ob dies nicht schon ambitiös genug wäre, schiebt er als Untertitel hinterher: «Eine neue Geschichte der Welt».

Mit dieser Affiche setzt sich der Autor gehörig unter Zugzwang. Auf den rund 400 Seiten muss er entweder einen monumentalen quasi-enzyklopädischen Anspruch einlösen oder aber ein eng begrenztes Material so geschickt vorführen, dass neue allgemeine Einsichten dabei herausspringen und so die Ankündigung einer «neuen Geschichte» rechtfertigen.

Um es vorwegzunehmen: Puchner hat selbstverständlich nicht das Erste, sondern das Zweite angestrebt, wobei: So ganz ist der kühne Versuch nicht gelungen. Er ist aber auch keineswegs völlig gescheitert. Vielmehr hat ein ausgesprochen anregendes Buch herausgeschaut, das sich flüssig, ja sogar unterhaltsam liest – eine prima Lektüre für sommerliche Tage.

Von Prähistorie bis Zukunft

Puchner geht als Erzähler strategisch vor. In fünfzehn Kapiteln plus einer Einleitung und einem Epilog richtet er den Fokus auf kulturhistorische Schicksalsmomente, die zeitlich von der Prähistorie bis in die nahe Zukunft verteilt sind und fast alle Weltregionen einbeziehen. Jede dieser Situationen ist auf vielfache Weise mit anderen verknüpft. Dadurch entsteht jenes Netz der Austauschbeziehungen, in denen Puchner die Essenz von Kultur erblickt.

Ein Beispiel: Die Büste der Nofretete entstand im Kontext der Einführung des Monotheismus in Ägypten zur Zeit Echnatons. Dieses, wie Puchner es nennt, «kulturelle Experiment» beeinflusste die Genese des israelitischen Glaubens und wurde in neuen Formen durch die drei monotheistischen Religionen global kulturprägend. Zugleich hat die Nofretete als Artefakt und Kulturgut eine exemplarische Geschichte im Kontext des Kolonialismus. Als Kunstwerk schliesslich nimmt sie einen Spitzenrang ein und zählt so zu den kulturellen Manifestationen, die bis heute ästhetische Massstäbe setzen.

Zwei der Erzählungen werfen Schlaglichter auf den asiatischen Kulturraum mit seinen Austauschgeschichten einerseits zwischen China und Indien, andererseits zwischen Japan und China. Die erste handelt vom chinesischen Reisenden Xuanzang (602–664), einem buddhistischen, zugleich aber konfuzianisch geschulten Pilgermönch, der sich nach Indien aufgemacht hatte, um dort an die Quellen des wahren Buddhismus zu kommen. Xuanzang wurde so zum Übersetzer und Kulturvermittler. Seine «Aufzeichnungen über die westlichen Gebiete» dokumentieren diese historische Kulturbegegnung und wurden in der tausend Jahre später von Wu Cheng’en ausgeschmückten Fassung «Die Reise in den Westen» zu Chinas beliebtestem Romanklassiker.

Die zweite Asien-Story erzählt von der japanischen Hofdame Sei Shonagon (966–1025). Ihr «Kopfkissenbuch» dokumentiert die Allgegenwart chinesischer Einflüsse in der Heian-Zeit, einer Periode der Hochblüte japanischer Kultur. Die starke Abhängigkeit vom überlegenen Reich der Mitte resultierte aus einer von zwar von Japan ausgehenden, aber faktisch chinesisch beherrschten Kulturdiplomatie. Auch der Buddhismus war ein Import aus China, obschon er dort zunehmend als fremdländisch diffamiert wurde. Austausch und Abstossung liegen nahe beieinander. In Japan folgte auf die starke China-Orientierung eine Wendung nach innen, bei der übernommenes Kulturgut vertieft angeeignet wurde, so beispielsweise der Buddhismus in der japanischen Form des Zen.

Puchner resümiert dies so: «Viel wichtiger als die Frage nach der ursprünglichen Herkunft eines Guts ist die, wie wir mit ihm verfahren. Kultur ist ein gewaltiges Recycling-Projekt, in dem wir nur die Mittelsleute sind, die ihre Bruchstücke zur Wiederverwertung aufbewahren.»

Arabischer Aristoteles und zwiespältige Aufklärung

Einer der weltgeschichtlich spektakulärsten und folgenreichsten Fälle solcher Adaptierung, Übersetzung und Weitergabe kultureller Schätze ist die Sammlung griechischer Philosophie durch islamische Gelehrte mit Bagdad als geistigem Zentrum. Ibn Sina (980–1037) übersetzte das Werk des Aristoteles ins Arabische und machte es so auch dem christlichen Europa, wo es grösstenteils in Vergessenheit geraten war, wieder neu zugänglich – was dort eine der folgenreichsten geistigen Umwälzungen auslöste, die das abendländische Denken je erfahren hat.

Puchner erzählt in der Folge auch von der Französischen Revolution, wobei er zwischen Zeiten und Schauplätzen hin und her springt. Zuerst sind wir in den 1790er Jahren in der französischen Kolonie Saint-Domingue, wo der ehemalige Sklave Toussaint Louverture zum Anführer eines Aufstands wird, der die Proklamation von Freiheit und Gleichheit wörtlich nimmt. Dann sind wir 1755 in Paris im Salon der Madame Geoffrin, die unter anderem die Herausgabe der Encyclopédie von Diderot und d’Alembert massgeblich förderte. Das siebzehnbändige Werk war ein Monument der Aufklärung und stiess mit seiner Propagierung der Vernunft als einzigem Kriterium des Denkens und Handelns auf heftige Widerstände – so etwa auch Diderots Artikel «Sklaverei», der diese kompromisslos verwarf. Doch sowohl das revolutionäre Frankreich wie auch die unabhängig gewordenen Vereinigten Staaten hielten am Institut der Sklaverei fest – laut Puchner ein Beweis für die Zwiespältigkeit der Aufklärung.

Schwaches gedankliches Gerüst

Die siebzehn Geschichten, aus denen das Buch besteht, entwickeln ihre je eigene Dynamik, sie wollen sich trotz etlicher Andockstellen nicht recht zu einem Gesamtbild zusammenschliessen. Dadurch erhellt sich Puchers theoretischer Hintergrund durch die Erzählungen nur punktuell. Vermutlich ist da an gedanklichem Gerüst kaum viel mehr vorhanden als die Einsicht in den prozesshaften Charakter kultureller Phänomene, der sich im Austausch, in der Wiedergewinnung von Verlorenem, in der Adaptierung und Weiterentwicklung von Angeeignetem manifestiert.

Vielleicht reicht das ja, um die Geschichten von gelebter Kultur in einem gemeinsamen Rahmen zu verorten. Kulturtheorie und Kulturgeschichte hätten dann freie Bahn, sich auf die Erzählung konkreter Geschichten zu fokussieren. Im Interesse des kulturhistorischen Erkenntnisgewinns wäre allerdings zu wünschen, dass hierbei – deutlicher als Puchner dies tut – erklärt wird, was der Wissenschaftler aus ihnen herausliest.

Als sommerliche Lektüre ist Puchners Kulturgeschichte gut geeignet. Man kann das Buch als Erzählband geniessen. Und wer dahinterkommen will, weshalb es diesen Titel hat, kann die Geschichten zusätzlich als Denkaufgaben lesen. Beides macht durchaus Spass.

Martin Puchner: Kultur. Eine neue Geschichte der Welt. Klett-Cotta 2025, 428 S.