1935 fand im Kunstmuseum Luzern eine fundamentale Ausstellung zur modernen Kunst statt: «these antithese synthese». Nun versucht das Museum eine Rekonstruktion des damaligen Ereignisses. Die Schau «Kandinsky, Picasso, Miró et al. zurück in Luzern» wartet mit grossen Namen und grossen Werken auf.

Nicht die heutige Ausstellung im Kunstmuseum Luzern – «Kandinsky, Picasso, Miró et al. zurück in Luzern» – ist die grosse Sensation, sondern die Ausstellung von 1935 am gleichen Ort, als noch kaum jemand mit Werken von Künstlern wie Arp, Braque, de Chirico, Alberto Giacometti, Kandinsky, Miró, Picasso, Klee, Gris und anderen die Geburt der Moderne zur Diskussion stellte. Was das Museum heute zeigt, ist der Versuch einer Rekonstruktion jener Ausstellung «these antithese synthese» (die konsequente Kleinschreibung wurde damals im Ausstellungskatalog praktiziert), die Museumsdirektor Paul Hilber mit dem 26-jährigen Maler Hans Erni und dem Kunsthistoriker und marxistischen Philosophen Konrad Farner im erst zwei Jahre alten, von Armin Meile erbauten Kunst- und Kongresshaus Luzern veranstaltete.

Das war damals eine Sensation. Der noch junge Hans Erni (1909–2015) brachte manche Künstler, zu denen er in seinen frühen Paris-Aufenthalten Kontakte geknüpft hatte, nach Luzern. Die Ausstellung wurde so zu einer eigentlichen «Frontberichterstattung» aus Paris, einer der Geburtsstätten der Moderne. (Die Auswahl der Künstler entsprach einem Pariser Blick auf die Moderne; Duchamp, Brancusi und die Italiener blieben, neben vielen anderen, ausgeklammert.)

Eine kleine Sensation ist allerdings, dass es dem Kunstmuseum Luzern und seiner Direktorin Fanni Fetzer gelungen ist, in langen und gründlichen Recherchen einen grossen Teil der damals gezeigten Werke aufzufinden, zu identifizieren und nun in Luzern zu zeigen. So wird es wieder möglich, in Luzern Schlüsselwerke der Moderne zu präsentieren – und zugleich zu bedauern, dass es 1935 nicht gelang, wenigstens einen Teil der damals noch einigermassen erschwinglichen Werke für die hauseigene Sammlung zu sichern. Jetzt sind dem «armen» Kunstmuseum Luzern angesichts des Preisniveaus des internationalen Kunsthandels leider die Hände gebunden, wenn es um derartige Wünsche geht. Es kann da höchstens auf die Sammlung Rosengart im ehemaligen Nationalbank-Gebäude an der Pilatusstrasse verweisen, die mit einigen der damals im Kunstmuseum präsenten Namen brillieren kann.

Exkurs zum geächteten Kommunisten Konrad Farner

Der Katalog der Ausstellung von 1935 war ein kleines schmales, von Jan Tschichold wegweisend gestaltetes Heft mit einem Dutzend Abbildungen und einer Reihe von kurzen Textbeiträgen prominenter Autoren wie Sigfried Giedion, Jean Hélion, Wassily Kandinsky, Fernand Léger und Konrad Farner. Farner steuerte eine ausführliche und vorzügliche Bibliographie zu den ausstellenden Künstlern zusammen, der er ein Verzeichnis in seinen Augen wichtiger Texte zur «ideologischen Situation der Gesellschaft» voranstellte.

Ein kleiner Exkurs drängt sich hier auf: Der erste Konservator des Kunstmuseums, Paul Hilber, der diese Ausstellung verantwortete und gestaltete, wird in einem Gespräch zwischen dem Luzerner Kunsthistoriker Beat Wyss und dem in Berlin lebenden Luzerner Künstler Rémy Markowitsch des Fröntlertums bezichtigt und in die Nähe der Nazis gerückt. (1) Das will nicht recht zur Tatsache passen, dass Hilber 1935 den Kommunisten Konrad Farner und dessen engen Freund Hans Erni zur Mitarbeit an der avantgardistischen Ausstellung «these antithese synthese» einlud.

Der Luzerner Konrad Farner (1903–1974) war Kunsthistoriker, Philosoph und Autor. 1923 trat er in die Kommunistische Partei der Schweiz ein, 1941 promovierte er mit der Dissertation «Christentum und Eigentum bis Thomas von Aquin». In der Zeit des Kalten Krieges blieb er ohne Arbeit. Während des Ungarnaufstandes (1956) wurden er und seine Familie in Thalwil, nachdem die NZZ seine Adresse publizierte, von einer aufgebrachten Öffentlichkeit terrorisiert (Historisches Lexikon der Schweiz). 1972 trat er aus der PdA aus, sympathisierte mit Mao. Später rehabilitierte ihn ein Lehrauftrag für Kunstgeschichte an der Universität Zürich.

Farner hatte zahlreiche Freunde und Weggefährten und war eine bedeutende Persönlichkeit des linken Spektrums der Schweiz. Zu seinem zehnten Todestag erschien eine Publikation mit Beiträgen namhafter linker Intellektueller wie Willy Spieler («Zum Dialog zwischen Christ und Marxist») oder Hans Heinz Holz («Der originäre Beitrag Konrad Farners zur Entwicklung der marxistischen Theorie»), Fritz Billeter («Kunst als Waffe … Konrad Farners Ansätze zu einer marxistischen Kunstbetrachtung») oder Theo Pinkus («Konrad Farner – ein kommunistischer Intellektueller»).

Das Echo auf die Ausstellung von 1935

Die Ausstellung «these antithese synthese» löste unterschiedliche Echos aus, was von recht hohem kritischem Reflexionsniveau zeugt. In der NZZ setzte sich h.gr. (Herbert Gröger?) mit den einzelnen Werkgruppen auseinander und hielt zur Auswahl fest: «Gerade so gut wie Derain hätten Matisse, Vlaminck, Frietz und mehrere andere aufgenommen werden können. (…) Es wäre ganz falsch, allzu viel Geheimnisvolles hinter dieser Kunst zu suchen. Man nehme diese Kunst einfach als Spiel von Farben und Formen, von Rhythmen und Flächen.»

Im Luzerner «Vaterland» nahm Fritz Flüeler unter dem Titel «Ist das wirklich noch Kunst?» nicht etwa eine Gegenposition zur Ausstellung ein, sondern befragte die gezeigte Kunst auf ihre Wirkung: «Um die Schönheit der Bilder zu sehen – ich sage nicht Thema, nicht Symbolik, nicht Geheimnis, sondern Schönheit – , braucht es nichts als Augen mit Musikgehör, optisches Gleichgewichtsgefühl. Aber wer besitzt schon das dazu nötig Organ? Da die abstrakten Bilder nichts zu erzählen haben, sprechen sie die wenigsten Menschen an. Spricht das gegen diese Kunst?» Flüeler verneint, allerdings zweifelnd, die Frage mit dem Hinweis auf einen Satz des rechtskonservativen Westschweizer Kulturwissenschafters Gonzague de Reynold: «Les progrès qui se préparent, que l’on reconnaîtra, que l’on adoptéra plus tard, débutent toujours par des excès, des éxagérations.»

Die Ausstellung war ein allgemeines Bekenntnis zur Notwendigkeit einer Diskussion über die moderne Kunst und ihre Entstehung. Sie fand nur zwei Jahre vor der Münchner Ausstellung «Entartete Kunst» statt und just zu der Zeit, als in Deutschland die NSDAP ihren kulturpolitischen Feldzug gegen alles selbstbewusst Neue in allen Kunstgattungen führte und konsequent den Weg in die kulturpolitische Enge antrat. Konservator Paul Hilber äusserte sich im Katalog zur Ausstellung «these antithese synthese» vor dem Hintergrund dieses Klimas: Hinter der Ausstellung stehe die «absicht, dem kunstfreund, der vom museum mehr verlangen darf als nur darbietung einer täglich gewohnten geistesnahrung, gelegenheit zu bieten, sein eigenes mitgehen mit den zeitproblemen künstlerischer art vor den werken selbst zu prüfen, auch wenn diese ihn vorerst eher schrecken als mitreissen sollten.»

«these antithese synthese»

Zum Titel der Ausstellung, die gemäss damaligem Katalog an die hundert Werke zeigte, bemerkt Hilber im Katalog: «der titel soll dem besucher dartun, dass hier nicht nur kunstwerke als losgelöste erscheinungen eines weltmarktes zusammengetragen und zur individuellen betrachtung dargeboten werden, sondern dass versucht wird, zwischen den bewegenden gestaltungskräften der neuesten kunst klare scheidungen der geistigen herkunft in these (bewusste bildplastik: purismus, konstruktivismus, abstraktion) und antithese (auflösung im unterbewussten: dadaismus, surrealismus) herauszuschälen, aus denen synthetisch die elemente einer neuen kunst gewonnen werden.»

Das ist vor dem Hintergrund damaliger Diskussionen aus marxistischer Sicht gesagt, die Paul Hilber gewiss mitgehört hat – vor allem, da mit Konrad Farner eine philosophisch geschulte Persönlichkeit mit von der Partie war, welche die marxistische Geschichtstheorie verinnerlicht hatte. Das wird sich heute kaum mehr so formulieren lassen, denn der Gang der Dinge ist in der Kunst, wie überall sonst, nicht so gradlinig auf die «mathematische» Formel im Sinn eines dialektischen Weltverständnisses zu reduzieren.

Der «furor paedagogicus» trieb das Kuratoren-Trio etwas gar weit. Aber immerhin: Das Kunstmuseum Luzern zeigte sich mit seiner Ausstellung auf der Höhe der Diskussionen der Zeit, wie auch Lisbeth Marfurt-Elmiger in ihrer Geschichte der Luzerner Kunstgesellschaft festhält. Sie spricht von der «initialen Ausstellung ‘these antithese synthese’ als von einer ungewöhnlichen und grossartigen Demonstration surrealistischer und abstrakter Kunst vorwiegend der Pariser Szene». Wichtige Leihgeber waren damals die Künstler selber, die ihre Werke oft direkt aus den Ateliers nach Luzern schickten. Andere prominente Leihgeber waren zum Beispiel Josef Müller, Solothurn, Paul Rosenberg, Paris, Siegfried Rosengart, Luzern, Sigfried Giedion, Zürich, Henry Kahnweiler, Paris, Pierre Loeb, Paris.

«Kandinsky, Picasso, Miró et al. zurück in Luzern»

Die Rekonstruktion der Ausstellung von 1935 trägt den Titel «Kandinsky, Picasso, Miró et al. zurück in Luzern». Diese Version wurde wohl darum gewählt, weil man mit den grossen Namen ein grosses Publikum anlocken will. Dazu wäre der ursprüngliche abstrakte Titel kaum hilfreich gewesen. Die Ausstellung will, was Paul Hilber und seine Mitarbeiter Farner und Erni 1935 einrichteten, wiederholen oder – so gut es eben geht – rekonstruieren. Und sie will ein Kapitel Luzerner und auch schweizerischer Kulturgeschichte wieder aufrollen.

Dass nicht das gesamte Ausstellungsgut von 1935 restlos auffindbar und erhältlich war, ist verständlich angesichts der politischen und kulturellen Verwerfungen der vergangenen neunzig Jahre. Allerdings ist es doch mehr als nur eine kleine Sensation, dass es gelang, so viel vom damaligen Ausstellungsgut nach Luzern zu bringen und «nicht nur kunstwerke als losgelöste erscheinungen eines weltmarktes» zusammenzutragen, wie Hilber damals (beinahe avantgardistisch) betonte, sondern Einblick in die komplexe Entstehung der modernen Kunst zu bieten. Dazu hilft auch der Katalog, der die Ausstellung begleitet und das Publikum mit dem nötigen Hintergrundwissen vertraut macht. Er gibt auch detalliert Auskunft über fehlende und für die Luzener Neuauflage der Ausstellung ersetzte Werke.

Ausserdem erfährt man im Katalog, warum Paul Cézanne und Barbara Hepworth in der Ausstellung vertreten sind: Der Luzerner Kunsthändler Siegfried Rosengart brachte kurz vor der Vernissage zwei kleine Werke Cézannes ins Kunstmuseum in der Meinung, Cézanne sei wichtig für die Entwicklung der Moderne. Barbara Hepworth bemühte sich über ihren Mann Ben Nicholson intensiv um eine Teilnahme, allerdings erfolglos – was denn die Luzerner Kuratorinnen zu Vitrinen-Auslagen zum Thema marginalisierter Künstlerinnen durch die Avantgarde veranlasste. Nun ist die britische Bildhauerin in «Kandinsky, Picasso, Miró et al. zurück in Luzern» prominent vertreten – historisch nicht ganz korrekt, aber ihrem Werk angemessen.

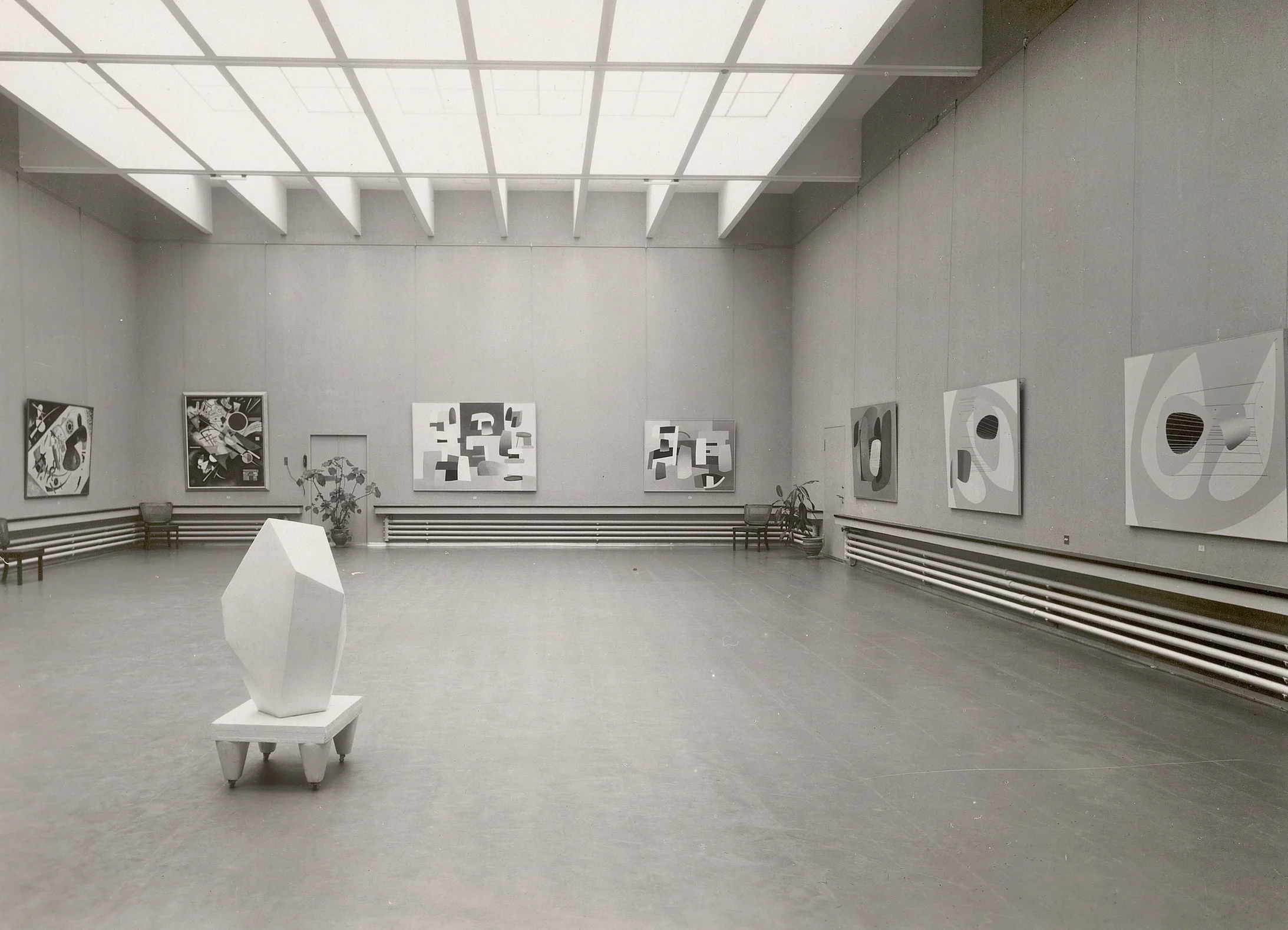

Die neue Ausstellung bringt die mehrheitlich hochkarätigen Werke gut zur Geltung und baut auf sinnvolle Weise grosse Fotos der damaligen Ausstellung in die Präsentation ein. Aufs Ganze gesehen führt «Kandinsky, Picasso, Miró et al. zurück in Luzern» allerdings deutlich vor Augen, dass die damalige Sicht auf die Avantgarde sich vor allem im Bereich der Synthese als ungenügend erweist: Der zweitletzte, Hans Erni und Hélion gewidmete Raum sollte wohl im Sinne des Kuratoren-Triumvirats den Weg zur «neuen» Kunst aufzeigen, wirkt aber merkwürdig steif und leblos. Gut, traversieren die Besucher – bevor sie zum unvermeidlichen Shop gelangen – den Raum mit den Traumbildern Juan Mirós.

Die Künstler 1935

Hans Arp, Georges Braque, Alexander Calder, Giorgio de Chirico, André Derain, Hans Erni, Max Ernst, Louis Fernandez, Alberto Giacometti, Julio Conzales, Juan Gris, Jean Hélion, Wassili Kandinsky, Pau Klee, Juan Miró:, Piet Mondrian, Ben Nicholson, Amédée Ozenfant, Wolfgang Paalen, Pablo Picasso. Sophie Täuber.

In der aktuellen Ausstellung sind zusätzlich Paul Cézanne und Barbara Hepworth vertreten.

Kunstmuseum Luzern, bis 2. November 2025

Publikation: These, Antithese, Synthese – rekonstruiert. 1935/2025, mit Texten von Fanni Fetzer, Stanislaus von Moos, Beni Muhl, Bettina Steinbrügge u. a., hrsg. von Kunstmuseum Luzern, Skira Edition, d/e, 336 Seiten, 60 Franken

(1) «Stelldichein». Publikation der Kunstgesellschaft Luzern zu ihrem 200-jährigen Bestehen, 2019