Dreimal reist Goethe in die Schweiz, ein viertes Mal durchquert er sie auf der Rückreise von Italien. Die erste Schweizer Reise von 1775 wird zur biographischen Schaltstelle mit Auswirkungen, die über Goethes eigenes Leben hinausreichen.

Am 14. Mai 1775 bricht der 25jährige Johann Wolfgang Goethe (damals noch ohne «von») in Frankfurt zu seiner ersten von drei Reisen in die Schweiz auf. Zu der Zeit ist er schon eine grosse Berühmtheit. Zwei Jahre zuvor hat er mit dem Drama «Götz von Berlichingen» ein erstes Mal Furore gemacht, doch endgültig zum Weltstar der Literaturszene ist er mit dem Briefroman «Die Leiden des jungen Werthers» (1774) geworden. Goethe reist nicht allein, sondern schliesst sich drei adligen Freunden an, den Brüdern Friedrich Leopold und Christian von Stolberg sowie Christian von Haugwitz. Sie haben die Schweiz-Reise geplant und fordern Goethe auf, sich anzuschliessen.

Die gräflichen Kumpane brauchen nicht viel Überredung, denn Goethe will erstens weg von Frankfurt und zweitens zieht es ihn nach Zürich. Beide Gründe haben einen Namen; der erste heisst Lili Schönemann, der zweite Johann Caspar Lavater. Dieser letztere, Pfarrer an der Zürcher St. Peter-Kirche, ist ein etwas schillernder Aufklärer und hat Berühmtheit erlangt mit seinem Versuch zu einer Wissenschaft der Physiognomie. Lavater glaubt aus körperlichen Merkmalen und vor allem aus Gesichtszügen objektiv auf Wesen und Charaktereigenschaften von Menschen schliessen zu können und stellt zur Untermauerung dieser Annahme umfangreiche Untersuchungen an. Das fasziniert Goethe, weil die Physiognomik von der Vorstellung der Einheit aller Sphären der Natur ausgeht. Lavaters Versuch wird zwar scheitern – was Goethe früher als dieser erkennt –, aber die Idee des streng wissenschaftlichen Zugriffs auch auf Organisches, Psychisches und sogar Geistiges liegt ja durchaus auf der Linie aufklärerischen Denkens.

Lavater ist sozusagen der Pull-Faktor dieser Reise. Der nicht minder mächtige Push-Effekt hat mit der erwähnten Lili zu tun. Goethe ist der 17Jährigen bei einem Konzert in ihrer elterlichen Bankiersvilla begegnet und hat Feuer gefangen. Darauf sehen sie sich wann immer möglich, was eine resolute ältere Freundin Lilis veranlasst, ungefragt bei den Eltern beider die Zustimmung zu einer Verlobung einzuholen und das Liebespaar damit zu überrumpeln. Kurz, Goethe und Lili sind unversehens einander versprochen. Die zeremonielle Verlobung muss nun folgen. Goethe, bei aller Verliebtheit, ist in Panik.

Es ist nicht das erste Mal, dass der junge Poet in Liebesdingen scheitert. Mit einundzwanzig, als er in Strassburg Jus studiert, ist es die Pfarrerstochter Friederike Brion, die sein Herz in Wallung bringt. Nach einem Sommer des rauschhaften Glücks zieht er unvermittelt weiter. Friederike verkraftet die Trennung kaum und heiratet nie. Im Jahr darauf ist er selbst es, der aus einem erotischen Gravitationsfeld nur schwer herausfindet. Doch die Unterdrückung der Leidenschaft ist unumgänglich, denn die heftig begehrte Charlotte Buff steht kurz vor der Heirat mit einem seiner engsten Freunde. Goethe verarbeitet den Gefühlssturm im «Werther», dessen Figurenkonstellation bis ins Einzelne die Charlotten-Episode spiegelt.

Jetzt, da es mit Lili Ernst wird, macht Goethe sich klar, dass er an einer Wegscheide steht: in eine Bankiersfamilie einheiraten und auf den ungeliebten Anwaltsberuf festgelegt bleiben – oder, der literarischen Berufung folgend, ein ungebundenes und entsprechend ungesichertes Leben führen. Er weiss nicht ein und aus, denn obschon sein Widerwille gegen das befürchtete geistige Korsett eigentlich ein klares Nein erfordert, schafft er es nicht, sich von der geliebten Lili zu trennen. Seine Abreise aus Frankfurt ist in erster Linie eine Flucht vor der Entscheidung. Sie erfolgt dermassen überstürzt, dass er sich nicht einmal von Lili verabschiedet. Während der zehn Wochen, die es bis zur Rückkehr nach Frankfurt dauert, hört sie nichts von ihm.

In eine Bankiersfamilie einheiraten und auf den ungeliebten Anwaltsberuf festgelegt bleiben – oder, der literarischen Berufung folgend, ein ungebundenes und entsprechend ungesichertes Leben führen.

Die ersten wichtigen Stationen der vier Reisenden sind Strassburg und Schaffhausen mit dem Rheinfall, einer Attraktion, die sich kein damaliger Schweiz-Reisender entgehen lässt. Unterwegs kommt es zu einer Begegnung, die sich als eine der wichtigsten für Goethes ganzes Leben herausstellen wird: Er trifft sich mit dem acht Jahre jüngeren Carl August, Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, der den berühmten Dichter kennenlernen will. Der Herzog fordert Goethe auf, nach Weimar zu kommen und in die Dienste des Kleinstaates zu treten. Nun sind es also zwei Entscheidungen, über die Goethe während und mit Hilfe seiner Reise Klarheit sucht.

Zwei Zürich-Aufenthalte, unterbrochen von der Wanderung in die Urschweiz, bilden den Schwerpunkt der Unternehmung. Der Besuch bei Lavater gestaltet sich ausgesprochen produktiv, denn Goethe arbeitet an dessen vierbändigem Werk «Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe» tatkräftig mit; der erste Band ist gerade erst erschienen. Wichtig sind ferner die Zürcher Begegnungen mit dem einflussreichen Philologen und Literaturwissenschaftler Johann Jakob Bodmer (1698–1783) sowie mit dem «philosophischen Bauern» Kleinjogg (1718–1785), dessen Musterbetrieb Katzenrüti bei Rümlang weit über die Schweiz hinaus berühmt ist.

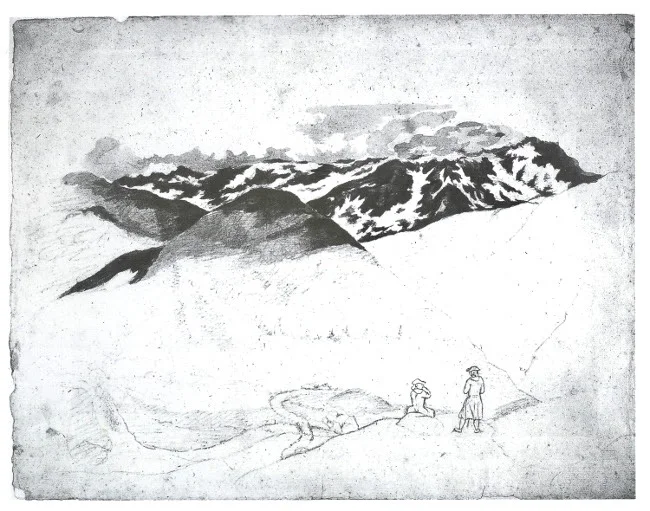

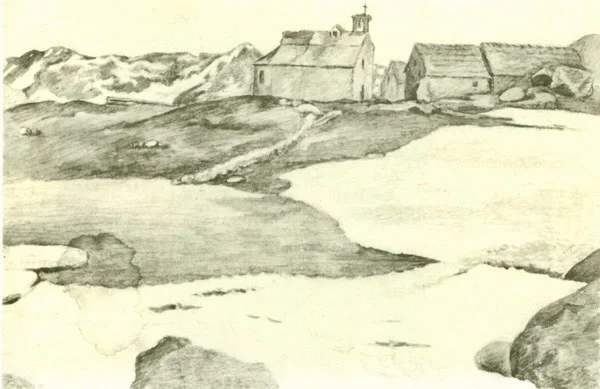

Bei Lavater ist Goethes Jugendfreund Jakob Ludwig Passavant (1751–1827) als Hilfsprediger tätig. Er schlägt eine Wanderung in die Innerschweiz und auf den Gotthard vor, und Goethe, der unbedingt das Hochgebirge erleben will, ist sofort dabei. Die drei Grafen bleiben in Zürich, wo sie durch Nacktbaden in der Sihl einigen Aufruhr erregen (den Lavater dann wieder schlichten muss). Derweil wandert Goethe mit Passavant nach Einsiedeln, auf die Rigi, weiter das Reusstal hinauf und durch die Schöllenenschlucht nach Andermatt und zum Gotthard Hospiz.

Passavant zieht es weiter nach Süden, und er mobilisiert seine Überredungskünste, um den Gefährten zum steilen Abstieg nach Airolo zu bewegen. In «Dichtung und Wahrheit» liest sich das so: «Hast du nicht, wie ich, Lust bekommen, dich von diesem Drachengipfel hinab in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wanderung durch diese Schluchten hinab muss herrlich sein und mühelos, und wann sich’s dann bei Bellinzona öffnen mag, was würde das für eine Lust sein!» Passavant beschwört das Bild des grossen Sees und seiner Inseln und sieht sie beide schon in Mailand. – Es ist nichts zu machen. Goethe besteht darauf, nach Zürich zurückzukehren. 17 Tage nach dem Aufbruch sind sie wieder dort. Seine Italienreise wird Goethe erst elf Jahre später antreten.

Auf dem Gotthard, wo er vom 21. auf den 22. Juni 1775 übernachtet, klären sich für Goethe die Dinge. Als ob der spontane Verzicht auf eine Wanderung südwärts seine blockierte Entscheidungsfähigkeit wieder in Gang gesetzt hätte, reift jetzt endlich der Entschluss zur Trennung von Lili. Und im gleichen Zug kristallisiert sich aus der Neigung zu Carl August und Weimar der klare Plan, das Leben in diese Richtung einer Verschränkung von Literatendasein und praktischem Machen im Staatsdienst zu dirigieren. Kurz nach seiner Rückkehr nach Frankfurt bricht Goethe nach Weimar auf, wo er am 7. November 1775 eintrifft.

Mit Goethes Entscheid für für das kleine Herzogtum beginnt die geistesgeschichtlich einzigartige Periode der Weimarer Klassik. Carl Augusts kluge Mutter Anna Amalia hat als regierende Herzogin den Literaten Christoph Martin Wieland als Prinzenerzieher engagiert, und er ist es, der dem nachmaligen Fürsten Carl August beibringt, die einzige Daseinsberechtigung eines monarchischen Landesherrn liege im Glück seiner Untertanen. Etwas davon ist bei Carl August wohl hängen geblieben. Er regiert im Sinn eines aufgeklärten Absolutismus und entwickelt sich nicht zum übelsten der deutschen Fürsten. Mit Goethe bleibt er zeitlebens in tiefer Freundschaft verbunden.

Die Konstellation Wieland-Goethe-Herder-Schiller erzeugt eine epochale Strahlkraft. Goethe entwickelt als Staatsdiener und unabhängiger Dichter eine geistige Spannweite, die ihresgleichen sucht.

Gemeinsam schaffen es die beiden, Johann Gottfried Herder nach Weimar zu holen. Er wird daselbst Generalsuperintendent und Stadtprediger, ist also die lokale geistliche Autorität. Vor allem aber ist er als bedeutender Philosoph und Theologe ein Gewinn für Weimars intellektuelles Klima. Das berühmte Viergespann der Weimarer Klassik ist damit fast komplett. Fehlt noch Schiller. Der Freund Goethes kommt erstmals 1787 und ab 1799 definitiv nach Weimar. Etwa ein halbes Jahrhundert lang erzeugt die Konstellation Wieland-Goethe-Herder-Schiller eine epochale Strahlkraft. Goethe entwickelt in seiner Doppelrolle als Staatsdiener und unabhängiger Dichter eine geistige Spannweite, die ihresgleichen sucht. Ohne die Klärungen im Lauf der ersten Schweizer Reise – und vielleicht tatsächlich beim Umkehrpunkt auf dem Gotthard – wäre es dazu wohl nicht gekommen.

Quellen:

Margrit Wyder, Barbara Naumann, Robert Steiger (Hg.): Goethes Schweizer Reisen, Bd. I: Tagebücher, Briefe, Bilder. Schwabe Verlag 2023

J. W. v. Goethe: Dichtung und Wahrheit, Bücher 17–19