Die Werkschau stellt einen radikalen Künstler vor, der in seinem unauffälligen Leben an die Grenzen des Machbaren ging. Weil er musste.

Gelebt und gearbeitet hat er wie ein Mönch. Die Fotos von Florin Granwehrs Atelier in einem alten Haus bei der Weinegg im Zürcher Seefeldquartier zeigen eine asketische und bis ins Letzte ästhetisch geordnete Welt. An der Kleiderstange hängen offen im Raum vier gleiche weisse Hemden. Doch als Arbeitskleidung haben hier die zwei blauen Overalls am Haken gedient. Die Küche ist nicht einfach nur sauber aufgeräumt; sie weist mit ihren präzisen seriellen Ordnungen auf das Kunstverständnis des Bewohners hin. Granwehr hat sein Mobiliar selber nach einem modularen Konzept geschreinert. Es verströmt das Ethos des formalen Minimalismus und der handwerklichen Perfektion. Selbst das der Ruhe dienende Möbel, ein schmaler Schragen, signalisiert Zweck und Geist dieser Räume: Sie dienen der kontemplativen, fokussierten, ja: obsessiven Arbeit.

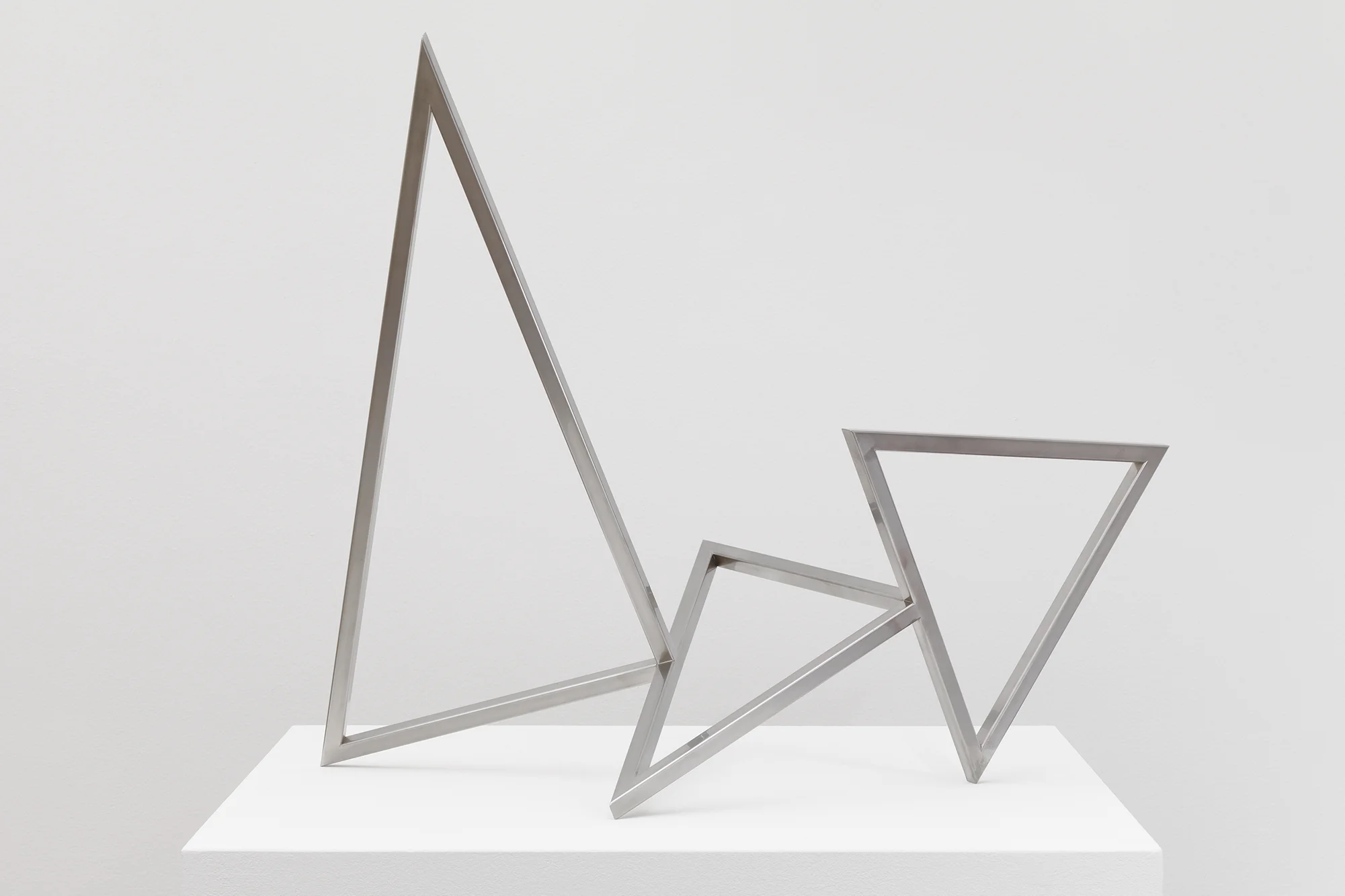

Der zurückgezogen lebende Plastiker und Zeichner Florin Granwehr (1942–2019) war zeitlebens im Kunstbetrieb nicht sonderlich präsent. Doch seine vor allem im Raum Zürich öffentlich installierten Werke, die wie architektonische Setzungen mit ihren Umwelten interagieren, sind zu einprägsamen Landmarks geworden. Bekannt sind etwa «Raumwandler» (1984) auf dem Campus Irchel der Uni Zürich, «Axiomat» (1990) beim Wollishofer Schiffsteg am Zürichsee, «Angulon» (1999) vor dem Bezirksgebäude in Zürich oder «Transeunt» (2005) beim «Schwesternhaus» des Universitätsspitals Zürich.

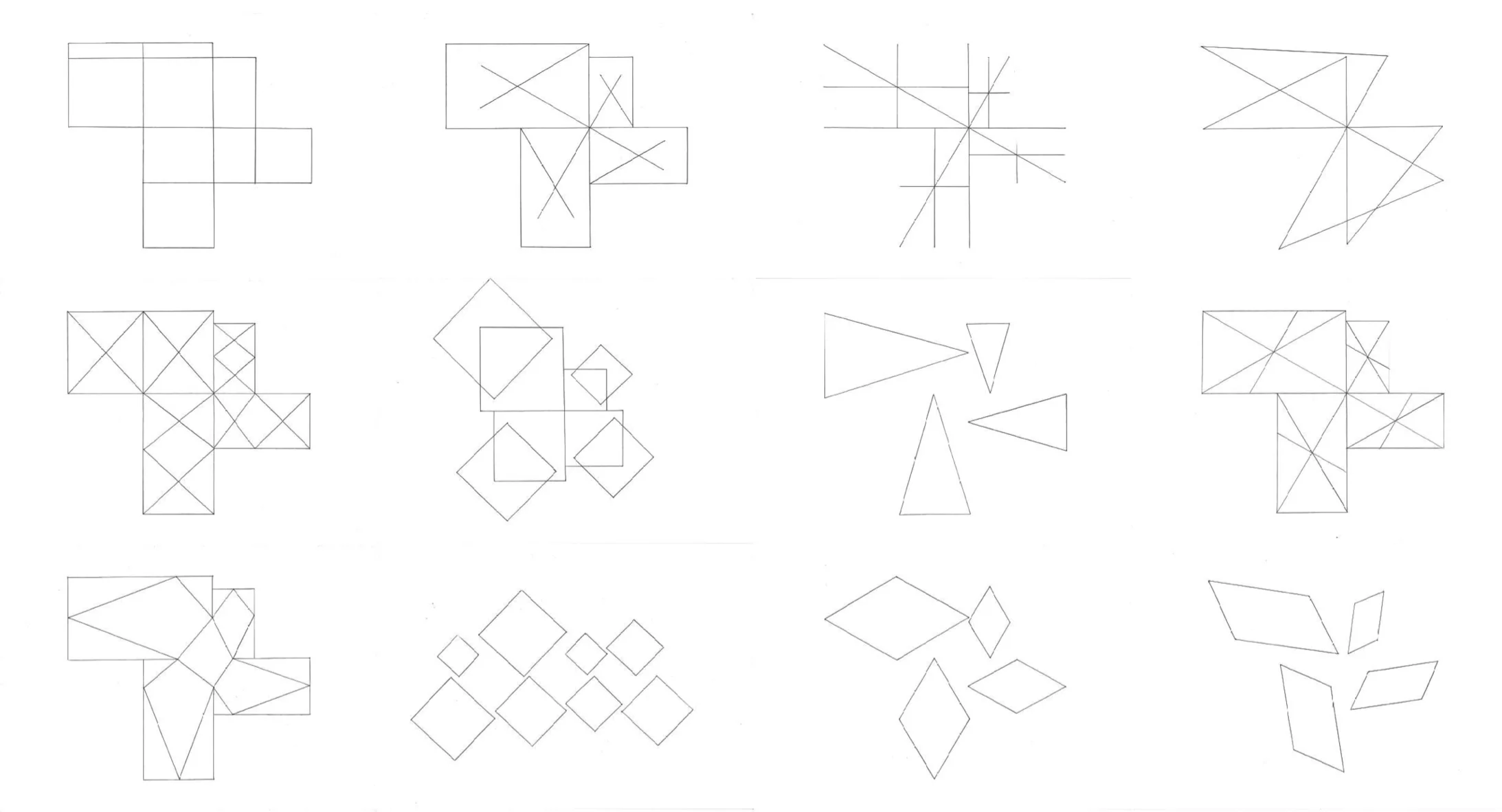

Granwehr hat immer wieder an Serien gearbeitet, die bestimmte mathematisch-geometrische Regeln durchdeklinieren und zu stringenten Formen verarbeiten. Es sind geradezu Forschungsprozesse, aus denen Granwehrs Arbeiten hervorgegangen sind. Erste Skizzen hat er stets mit Filzschreibern auf quadratische weisse Papierservietten geworfen. Das weiche Material entsprach offenbar dem noch ungefestigten Zustand der Ideen.

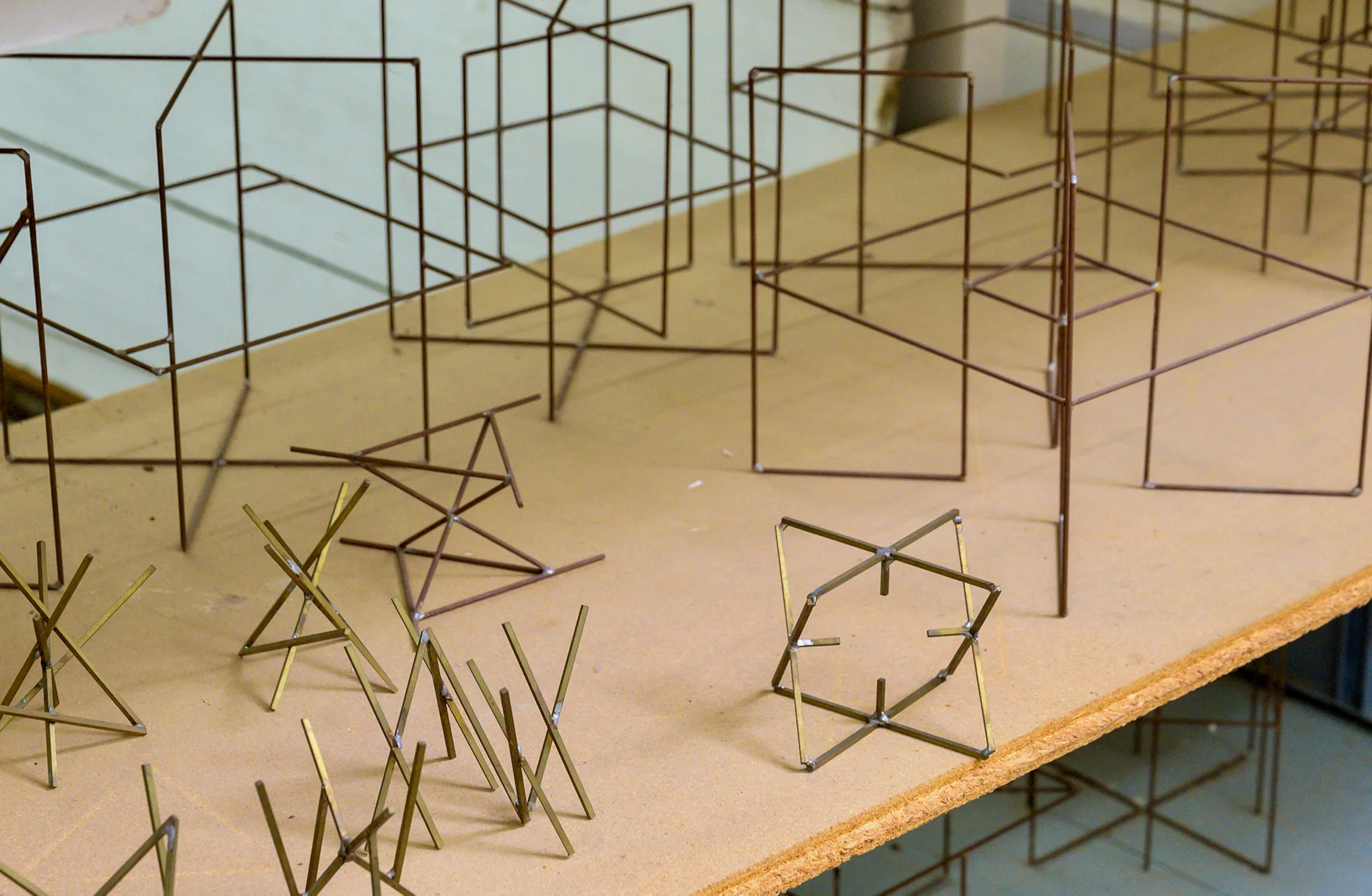

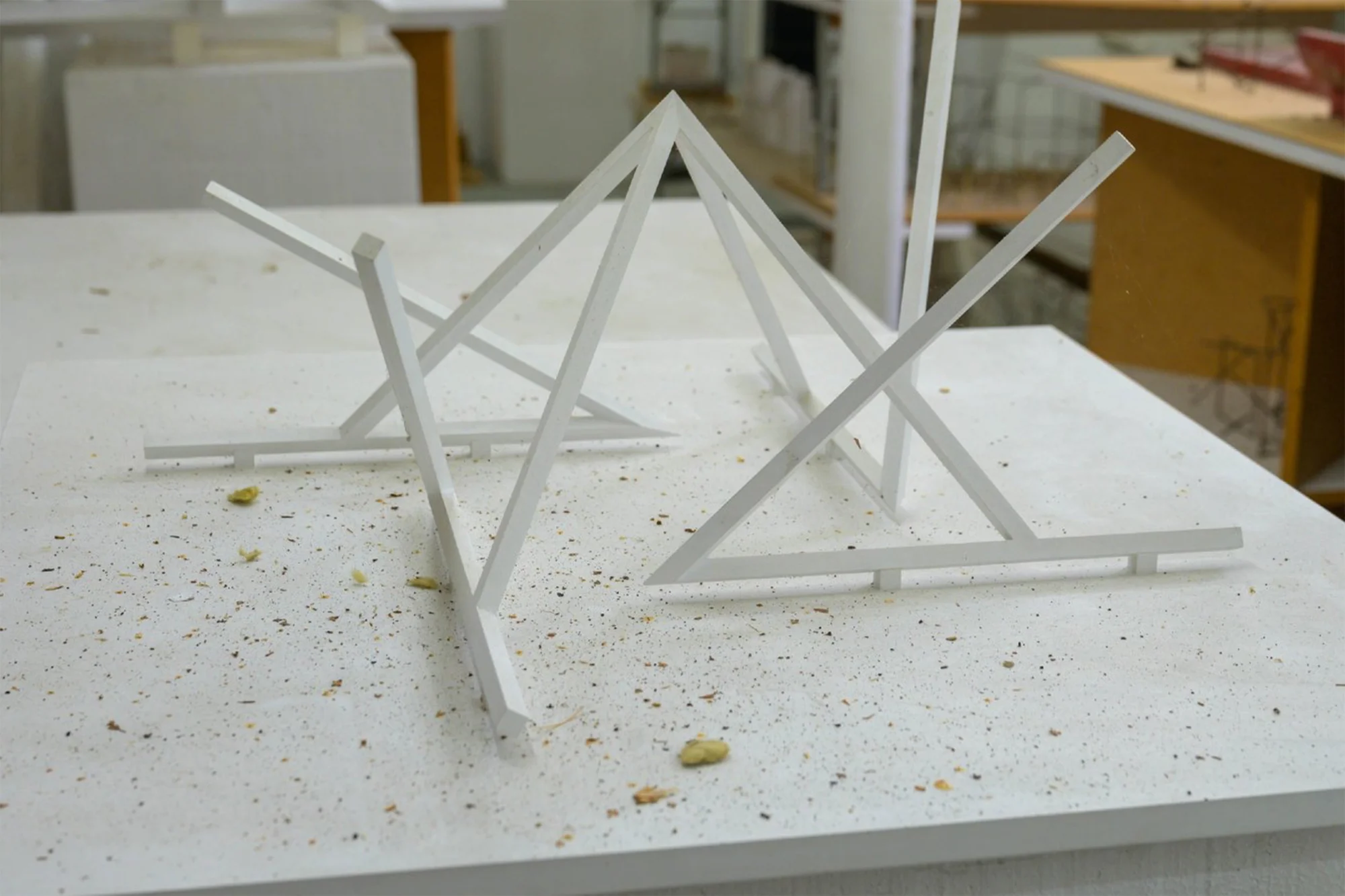

Den Schritt zur räumlichen Gestaltung vollzog er dann mit kleinen Modellen aus Draht oder gelöteten Metallstäben, die er in vielen Variationen ausführte. Die nach solchen Vorarbeiten ausformulierte skulpturale Idee realisierte Granwehr sodann im präzisen Modell in Holz oder Metall, das für sich bereits Gültigkeit als Werk beanspruchen kann.

Zahlenreihen, skalierte Masse und Winkel, Spiegelungen, Doppelungen – mit diesen Variablen erforschte Granwehr die Beziehungen abstrakter Objekte auf der Fläche und im Raum. Immer ging es um Ordnungen in Variationen, um die Entwicklung formaler Ideen. Mit der Reduktion auf Elementares führte er das künstlerische Arbeiten zurück auf die Essenz des Kreativen. Das Schöpferische erwächst stets in der Auseinandersetzung mit dem Chaos, es gibt die Kreation niemals gewissermassen pur, ohne Kontamination durch das Formlose und Sinnlose. «Ordnung ist der Saum des Chaos.» In diese poetische Sentenz fasste Florin Granwehr 1991 sein Wissen um die Grenze, an der künstlerisches Schaffen sich abarbeitet.

«Ordnung ist der Saum des Chaos.»

Radikaler noch fasste er das Verhältnis der beiden entgegengesetzten Seinszustände in einer Formulierung aus dem Jahr 2000: «Ordnung ist das, was absolut direkt ins Chaos führt. Je mehr Ordnung man hat, desto mehr Chaos gibt es.»

Diese Aussage hat einen persönlichen Hintergrund in der künstlerischen Radikalisierung Granwehrs. Um die Jahrtausendwende begann er damit, die seinem «Granwehrschen Theorem» entsprechenden Reihen – basierend auf der Zahlenfolge 3, 4, 5, 6 – in graphische Ordnungen von Punkten und Linien zu übertragen und mit Bleistift und Lineal zu Papier zu bringen. Bis zu seinem Tod entstanden so über 40’000 Blätter mit endlosen Variationen elementarer geometrischer Formen, schliesslich gegliedert in Serien zu 32 Blättern. Zwölf der über 600 Serien sind im Haus Konstruktiv wunderschön ausgestellt.

Was das Granwehrsche Theorem genau besagt, liess sich bisher aus dem Nachlass des Künstlers nicht eruieren. Handelt es sich um einen mathematisch konsistenten, beweisbaren Lehrsatz? Ist es Zahlenspielerei? Oder eher Zahlenmystik? Das mit dem Nachlass befasste Team neigt zu Letzterem.

Granwehr scheint in der Tat eine Art Mystiker gewesen zu sein, ein Mystiker der Genauigkeit. Zahl und Geometrie, Form und Struktur waren die Elemente seines Denkens und seiner Kunst. Mit seinem Theorem und dessen graphischer Beglaubigung begab er sich auf den Pfad einer künstlerischen Radikalisierung. Die Perfektion und schiere Masse der Theorem-Blätter sind Zeugnisse einer fast zwanzig Jahre währenden Obsession, einer verzehrenden Suche nach allen denkbaren visuellen Äquivalenten zu den in den Zahlen 3, 4, 5, 6 steckenden Beziehungen.

Diese zwei Jahrzehnte Arbeit, die einer unendlichen Zahlenmystik gewidmet waren, sind als künstlerisches Experiment überwältigend – und als individuelles Leben tragisch. Granwehr hat mit seinen bildgewordenen Zahlenreihen unablässig perfekte Ordnung kreiert, oft acht Blätter am Tag. Er fand sich in der Rolle des Forschers, der mit jeder geklärten Frage den Raum des Unbekannten um X Grössenordnungen erweitert.

Granwehr war sich im Klaren: je mehr Ordnung, desto mehr Chaos. Doch wer sich der Kreation und damit der Ordnung verschreibt, kann vor dem Chaos nicht kapitulieren. Es wäre die Delegitimation des Künstlerseins. Der Künstler kann der Rolle des Demiurgen nicht entgehen: Er schafft jedes Mal eine Welt eigener Ordnung, und zwar selbst dann, wenn er sein Werk als Imitation der Natur versteht (was seit 150 Jahren kaum mehr einer oder eine tut).

Das Kunstwerk ist eine symbolische Welt.

Künstlerische Kreation bewegt sich stets auf der Grenze (oder am Saum, wie Granwehr sagte) zwischen Chaos und Ungeformtem auf der einen, Schöpfung und Ordnung auf der anderen Seite. Menschenmöglich ist diese Position nur dank des Umstands, dass das Kunstwerk nicht die Welt ist, sondern eben eine Welt, genauer: eine symbolische Welt.

Diese Reduktion von der Welt auf das Symbol ist nun aber auch der Grund, weshalb es in der Kunst um alles gehen kann, obwohl sie nur ein kleines Revier des Weltganzen bestreitet. Für Florin Granwehr stand beim Versuch, die Gültigkeit seines Theorems erst mit Herleitungen und Berechnungen, dann mit Bleistift und Lineal einer ästhetischen Plausibilisierung zu unterziehen, offenkundig alles auf dem Spiel.

Das Museum Haus Konstruktiv stellt mit der Werkschau Florin Granwehrs einen Künstler vor, der mit der Reduktion auf das Elementare und der Tiefe seiner Reflexion ein exemplarisches Künstlertum an den Tag gelegt hat.

Museum Haus Konstruktiv, Zürich

Ausstellungen 28.10.2021–16.1.2022

Florin Granwehr – «Ordnung ist der Saum des Chaos», kuratiert von Sabine Schaschl und Evelyne Bucher

Works on Paper – Papierarbeiten aus der Sammlung, kuratiert von Sabine Schaschl, Evelyne Bucher und Eliza Lips

Sonia Kacem – Le Superflu (Zurich Art Prize), kuratiert von Sabine Schaschl