Menükarten aus mehr als zweihundert Jahren wecken nicht nur nostalgische Gefühle. Sie werfen auch die Frage auf, ob früher zu einem guten Essen nicht auch eine Prise Humor gehörte. Auf diese Idee käme heute keiner mehr.

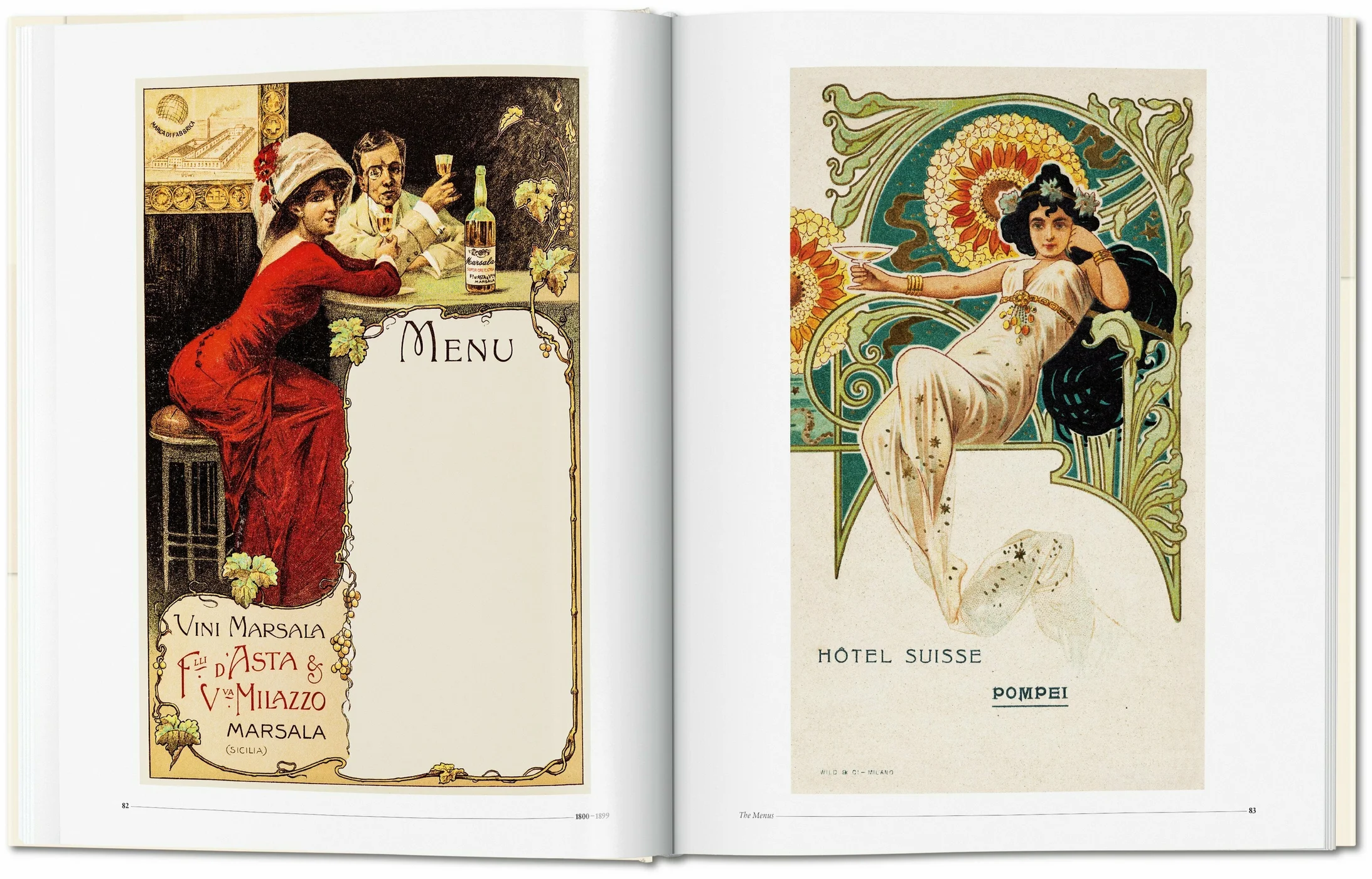

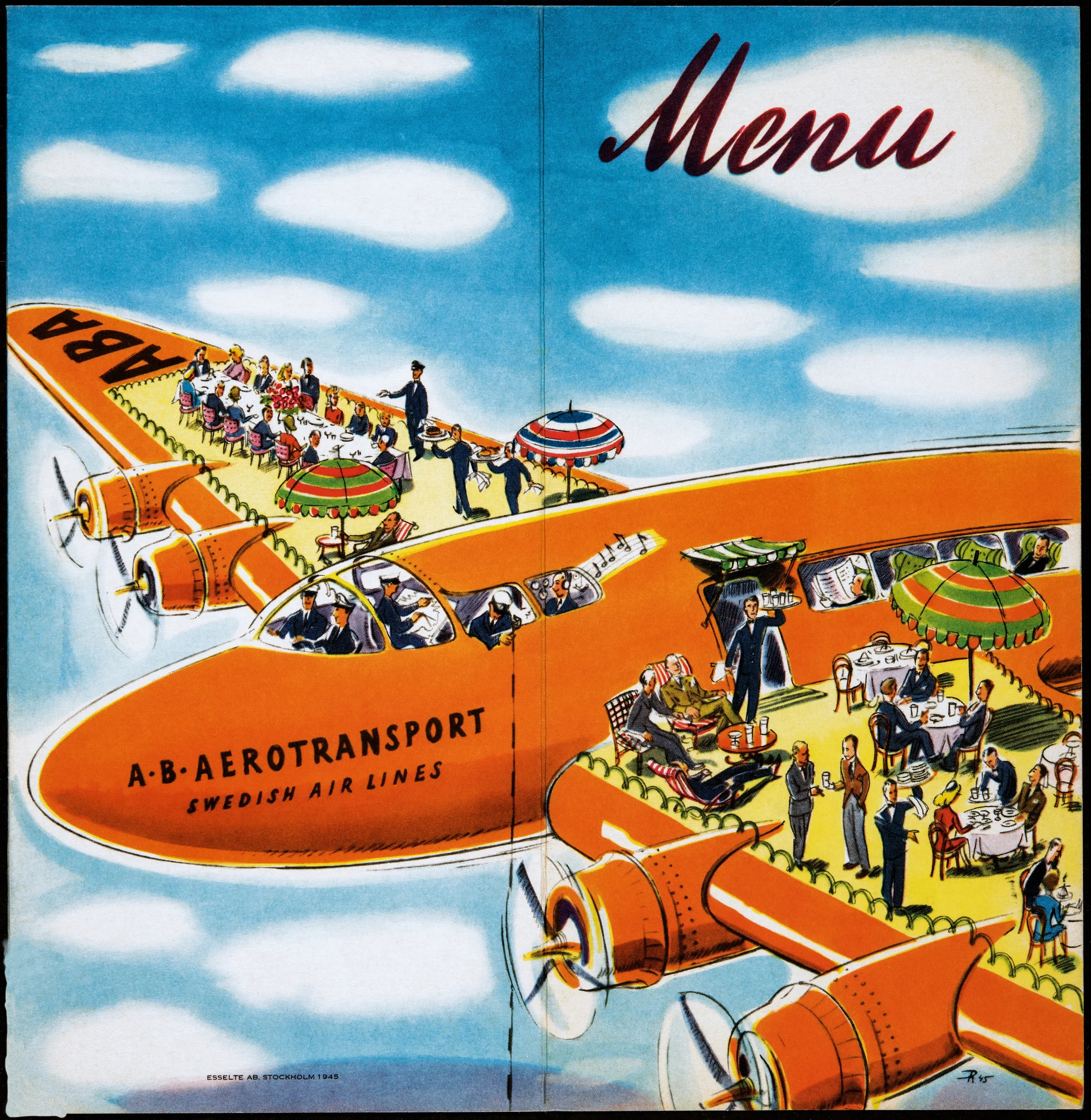

Bis zum Ersten Weltkrieg sprechen aus den Menükarten Europas, aber auch von den grossen Linienschiffen, eine Verspieltheit und eine Lebensfreude, die später nur zaghaft und wenn, dann in anderer Gestalt mit neuen Stilmitteln zurückkam.

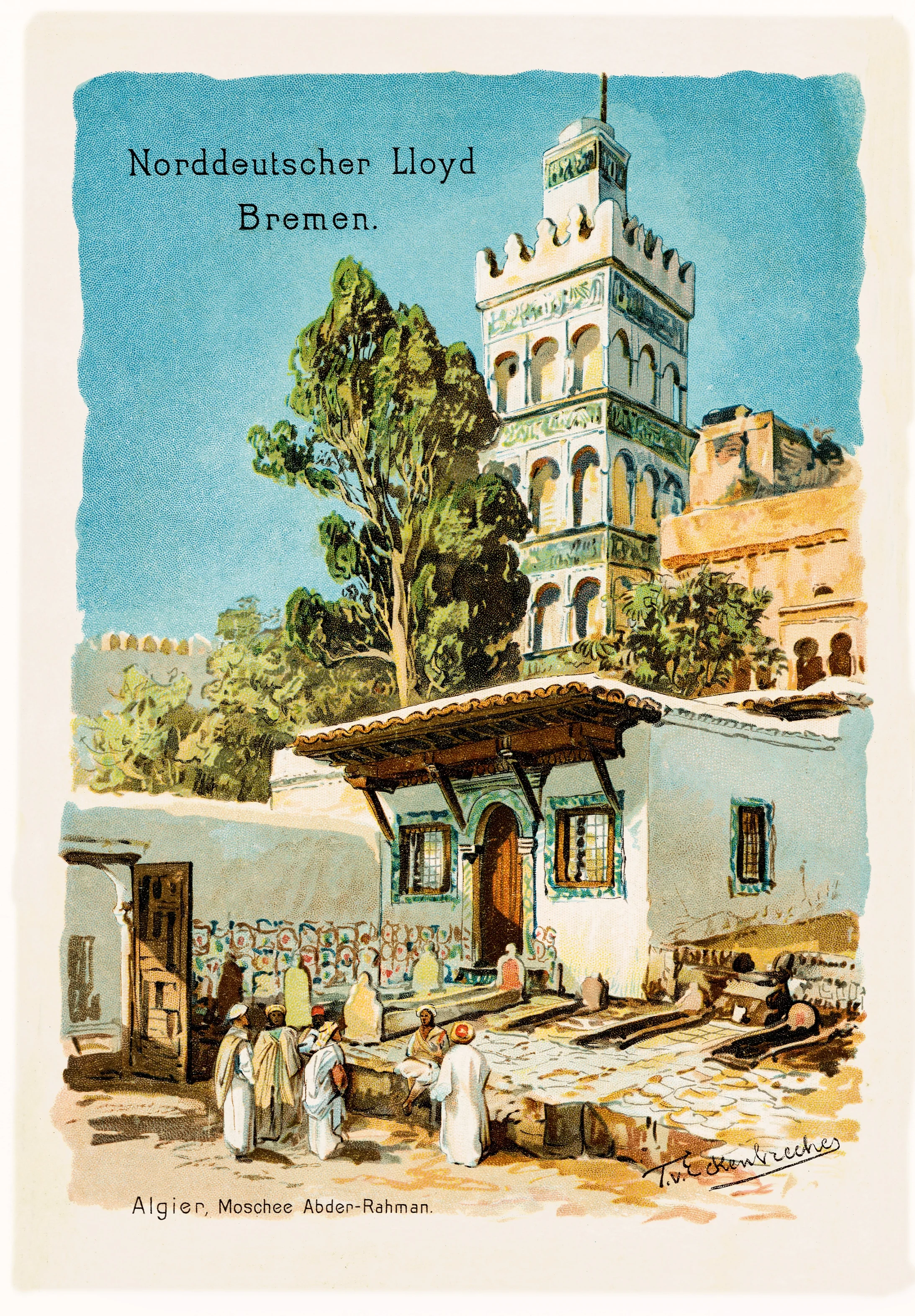

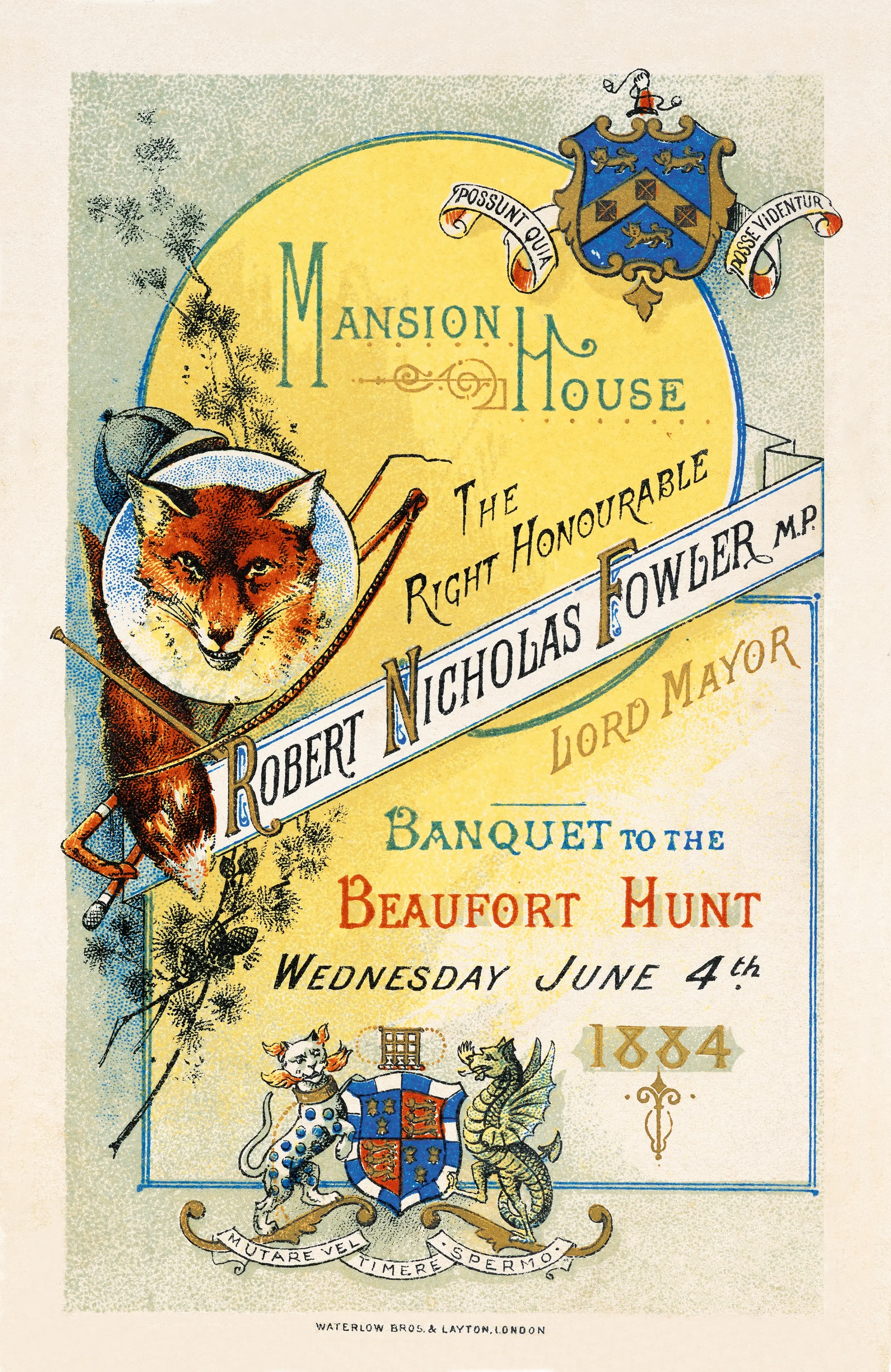

Die Menükarten von 1800 bis 2000, die der Verlag Taschen zusammengestellt hat, lassen sich auch als Teil der Kulturgeschichte betrachten. Dabei fällt auf, dass Themen, die heute eher Stirnrunzeln hervorrufen oder ganz verpönt sind, damals enorm zum Hochgefühl eines festlichen Menüs beitrugen: zum Beispiel die Jagd oder das Reisen in Regionen, die ganz selbstverständlich als Teil der europäischen Kolonialreiche angesehen wurden, was für die Reisenden einen speziellen Stil und Komfort mit sich brachte.

Was heute schon längst vergessen ist: In früheren Zeiten nahmen Reisende Menükarten gern als Andenken mit nach Hause. Das spornte die Gestalter der Speisekarten der bekannten Schifffahrtsgesellschaften, die Ozeanreisen oder exotische Reisziele anboten, besonders an.

Für die Gestalter von Menükarten war es optimal, wenn diese in den passenden Schrifttypen gedruckt wurden. Dieses Ideal vertrug sich aber nicht mit den Anforderungen der Köche mit ihren Tagesgerichten je nach dem, was gerade frisch vom Markt zur Verfügung stand. Also fand man zwei Lösungen: entweder eine Gliederung nach der Reihenfolge der Speisen oder eine ganz freie Fläche. Aus heutiger Sicht lässt sich die geradezu kalligraphische Qualität der jeweils aktuellen Einträge bewundern.

Überhaupt wüsste man gern mehr über die Zusammenarbeit der Künstler mit den jeweiligen Auftraggebern. Wie wurden sie beauftragt, wie kamen sie zu ihren Ideen und wie wurden sie honoriert? Da gäbe es sicher viel zu erzählen. Leider begnügt sich der Band mit äusserst sporadischen Hinweisen auf die eine oder andere Menükarte, und das Register am Ende ist so beliebig und lückenhaft, dass man es nicht gebrauchen kann.

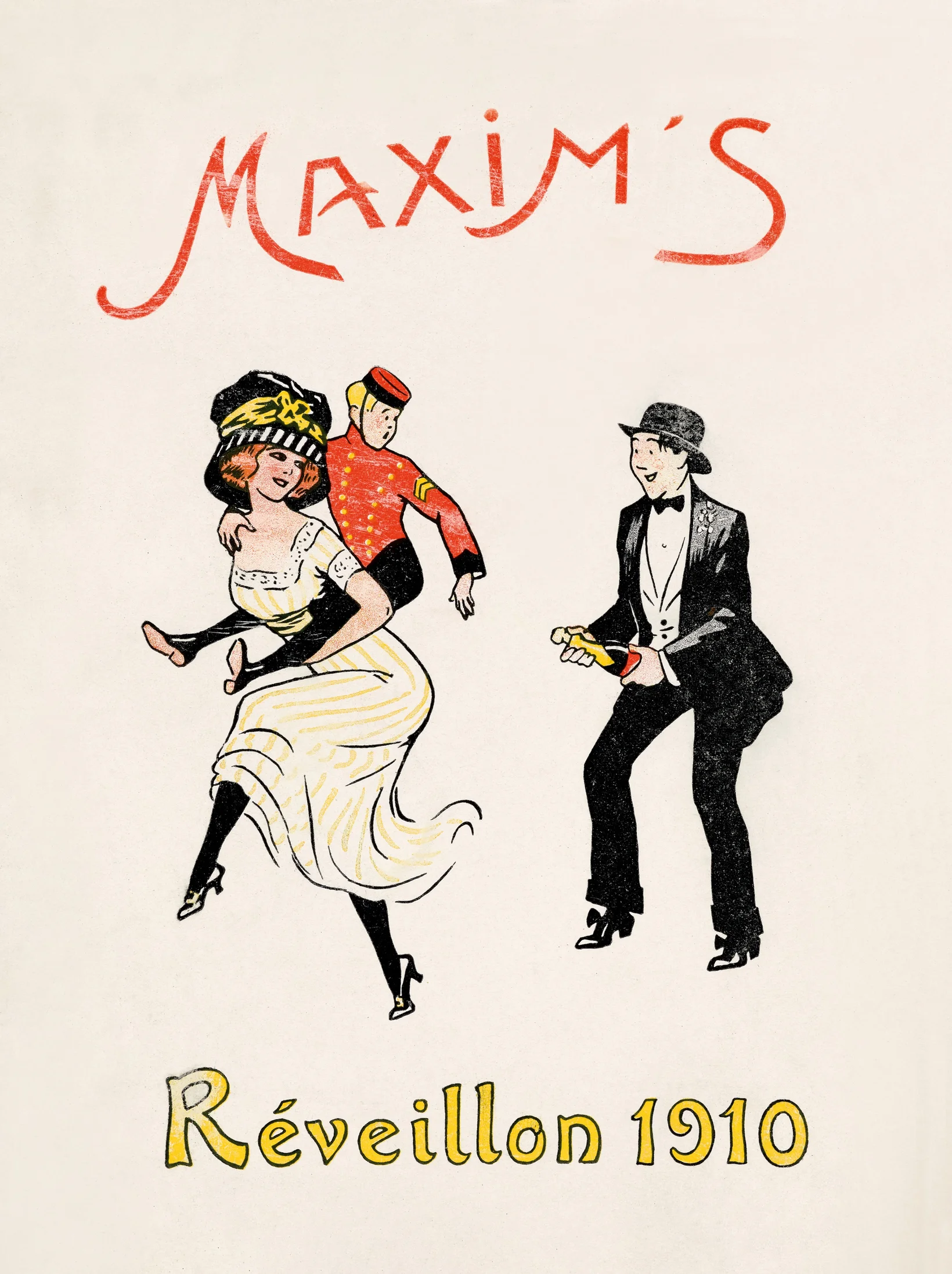

Herrlich frivol ist das Cover einer Silvestereinladung vom Pariser Nachtclub Maxim’s von 1910. Das war vor dem Ersten Weltkrieg, und man kann daran noch die ganze Frische einer Kunst ablesen, die sich aus den Ketten der bürgerlichen Gesellschaft löste und noch nicht von deren Selbstzerstörung traumatisiert war. Leider ist die eigentliche Speisefolge nicht abgebildet. Aber auf sie kam es wohl auch nicht so sehr an.

In seiner Einleitung macht der amerikanische Designer und Grafiker Steve Heller darauf aufmerksam, dass die Europäer in der Gestaltung der Menükarten den Amerikanern voraus waren. Für die Gegenwart würde man das ganz sicher nicht mehr sagen, denn weltweit hat sich eine Standardisierung und Nüchternheit breit gemacht, die ästhetische Wettbewerbe sowieso ausschliesst. In dem Band von Taschen findet sich gegen Ende auch ein Beispiel von McDonald’s Switzerland von 1976. Damit wurde ein Tiefpunkt erreicht.

Aber die Esskultur und ihre künstlerische Darstellung haben sich in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Trivialisierung gewehrt. Ein schönes Beispiel dafür ist eine Menükarte, die auf einen Entwurf von David Hockney zurückgeht.

Der Band endet mit dem Jahr 2000. Es mag sein, dass sich nach der Jahrtausendwende das Thema der künstlerischen Gestaltung der Menükarten endgültig erledigt hat. Die Gäste von Restaurants werden heute mit QR-Codes abgefertigt, mit deren Hilfe sie gefälligst die Speisenfolgen auf ihren Mobiltelefonen ablesen sollen. Da ist kein Platz mehr für künstlerische Gestaltung, dem Spiel mit Formen, den ironischen Anspielungen und der puren Lust am Genuss. Wer mag, kann das Fortschritt nennen.

Jim Heimann, Herausgeber, Menu Design in Europe – A Visual and Culinary History of Graphic Styles and Design 1800–2000, 448 Seiten, Verlag Taschen, München 2022, ca. 50 Franken