Die Zeit zwischen den Jahren entzieht sich beharrlich der Eile. Der hektische Geist des Alltags scheint für einen kurzen Moment verbannt – vielleicht auch in diesem Jahr. Eine gewisse Stille kehrt ein, eine Art Ruhe, selbst wenn sie nur vorläufig und vielleicht vordergründig ist.

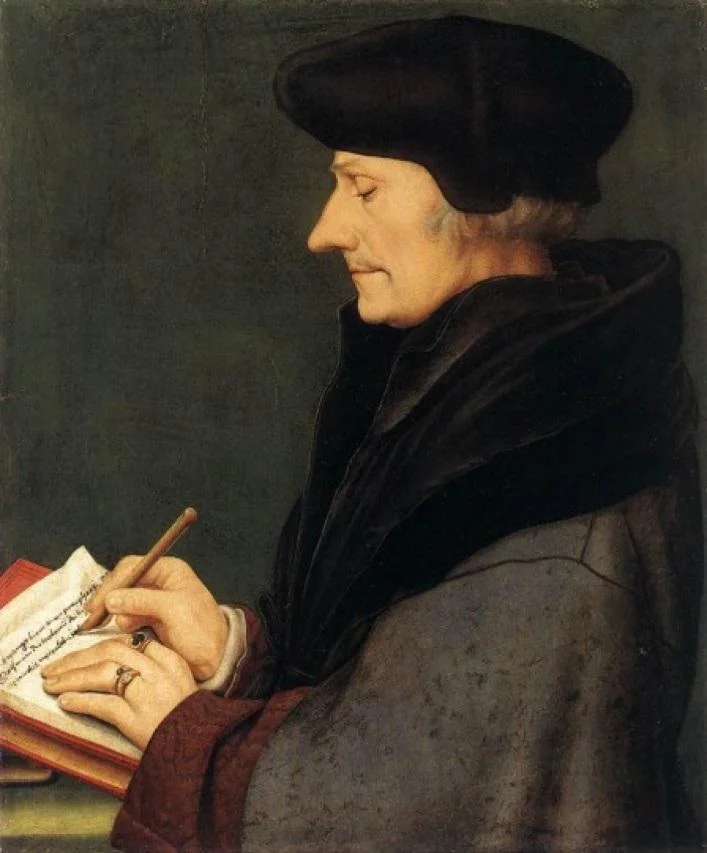

Der Denker und sein konzentrierter Blick

Ruhe strahlt auch das meditative Renaissance-Bild mit dem schreibenden Denker Erasmus von Rotterdam aus. Gemalt hat es Hans Holbein der Jüngere. Das kleine Gemälde – ein 37 auf 31 cm grosses Blatt – hing in Friedrich Nietzsches karger Basler Wohnung, genau über seinem Pianino.

Erasmus trägt den typischen Humanistenhut, dazu einen dunklen Mantel mit kostbarem Pelzbesatz. Er ist ganz bei seinen Gedanken, lauscht – leise lächelnd – in sich hinein, den Blick gleichzeitig konzentriert auf seine Schrift gerichtet, und im tiefsten Innern scheint schon geordnet, was er wenig später zu Papier bringt. Etwas Rationales und gleichzeitig Menschlich-Freundliches kommt uns entgegen.

Das Schöpferische braucht Konzentration

Das Bild lässt erahnen, was Bildung sein könnte, was die Bildungsidee beinhaltet: Arbeit am Gedanken braucht Konzentration, braucht Ruhe. Die Hektik, der Lärm, sie zerbrechen den Weg zum Schöpferischen und unterbrechen das gesammelte Ganz-bei-sich-Sein. Das ist Gift für kreative Arbeit, Gift für konzentriertes Lernen.

Die Hektik müsse darum zu den Schulen raus, fordert der renommierte Neurowissenschaftler Gerhard Roth seit langem. Das betrifft den aufgeregten Reformeifer der vergangenen Jahre wie die vielfältige Fächerfülle im Innern. „Ich hetze und hechle von einem Inhalt zum andern und komme mit meinen Schülern kaum zum Vertiefen, zum Üben schon gar nicht“, klagte mir letzthin ein Junglehrer. Er ist nicht allein.

Wer die Lehrplan-Postulate liest und sie mit konkreten Ergebnissen vergleicht, der sieht sofort: Schule kann manches, aber sie kann nicht alles. Allzu vieles geschieht, doch nur weniges wirkt. Und auf dieses Wesentliche und Eigentliche müssten sich Schule und Unterricht bewusst konzentrieren. Im Sinne der Ruhe und Konzentration. Die jüngsten Pisa-Ergebnisse mit den enttäuschenden Deutsch-Resultaten und rund 20 Prozent Analphabeten nach dem neunten Schuljahr zeigen es deutlich.

Der Gesellschaft kommt die Bildung abhanden

Die Tendenz ist eindeutig: Bildung hat es heute schwer. Sie wird instrumentalisiert und funktionalisiert. Die Zielparameter heissen Effektivität und Effizienz. Sie werden zum pädagogischen Imperativ. Das globalisierte Kalkül des Nützlichkeitsdenkens dominiert und damit die Logik zweckrationalen Denkens.

Von „Wissensbilanzen“ ist die Rede. Wissen und Können wird als etwas behandelt, das – mit Martin Heidegger zu reden – wie Kartoffeln im Keller liegt, in die Küche geholt, dort zu essbaren Häppchen verarbeitet und Schülerinnen und Schülern als ergebnisorientiertes Menu verabreicht wird. Erwartet werden quantifizierbare und damit kontrollierbare Kompetenzen. Als Folge baut sich eine Evaluations- und Testindustrie zur lückenlosen Output-Kontrolle auf. Der vermessene Wahn, alles zu messen.

Bildung folgt keinem „um zu“

So wird Wissen kategorisiert und Bildung redimensioniert und verzweckt. Dagegen wehrt sich das Gewissen. Bildung lässt sich nicht in der Hast rascher Erledigung erwerben; sie ist mehr als fachliche Qualifikation und „Fitsein für...“. Sie ist mehr als der Erwerb direkt verwertbarer Kompetenzen, mehr als ein Diplom hier oder ein MBA dort. Ziel einer solchen Ausbildung ist nicht unbedingt das gebildete, eigenständige und mündige Individuum, sondern – im Sinne der OECD – der konform verwertbare und global einsetzbare Mensch.

Bildung und Humanität

Bildung ist gemäss Wilhelm von Humboldt ein Prozess der Kultivierung seiner selbst und als Fähigkeit umfassender Orientierung mehr als blosses Faktenwissen und Kompetenzorientierung. So gedacht, lässt sich Bildung nicht standardisieren; konsequent kann sie nur vom Subjekt her gedacht sein. Der Welt und sich selber begegnen, die Wechselwirkung von Ich und Welt erfahren – auch im kleinen, persönlichen Mikrokosmos – und diese Lebenswelt gestalten. Dafür steht der Begriff der Bildung und für die ethisch-moralische Dimension der Begriff der Humanität. Beides hat Erasmus von Rotterdam verkörpert. Ein Vorbild an Bildung. Selbst heute.

Und noch etwas hat uns der grosse Humanist gelehrt: Bildung baut sich an konkreten Inhalten auf. Sie ist nichts Theoretisches, sondern der Versuch, ein gelingendes Leben zu führen – und damit eine Lebensform. Darin liegt ihre humane Energie. Und darüber lässt sich vielleicht in den ruhigen Tagen zwischen den Jahren nachdenken.