Kurz vor Weihnachten 2024 wurde der Dünnschnabel-Brachvogel – und damit die erste Vogelart in Europa nach der Jahrtausendwende – als ausgestorben gemeldet. Das sollte ein Weckruf sein! Oder wird der Verlust einmal mehr fatalistisch hingenommen?

Überraschend war die Nachricht für Ornithologen keineswegs, hatte doch trotz intensiver Suche niemand mehr den Dünnschnabel-Brachvogel seit den späten 1990er Jahren entdeckt. Aber die Hoffnung, dass man ihn vor allem unter den Verwandten, dem Grossen Brachvogel und dem Regenbrachvogel, ausfindig machen könnte, blieb bestehen. Es ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen, dass gleichwohl irgendwo noch wenige Individuen überlebt haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist praktisch auf Null gesunken.

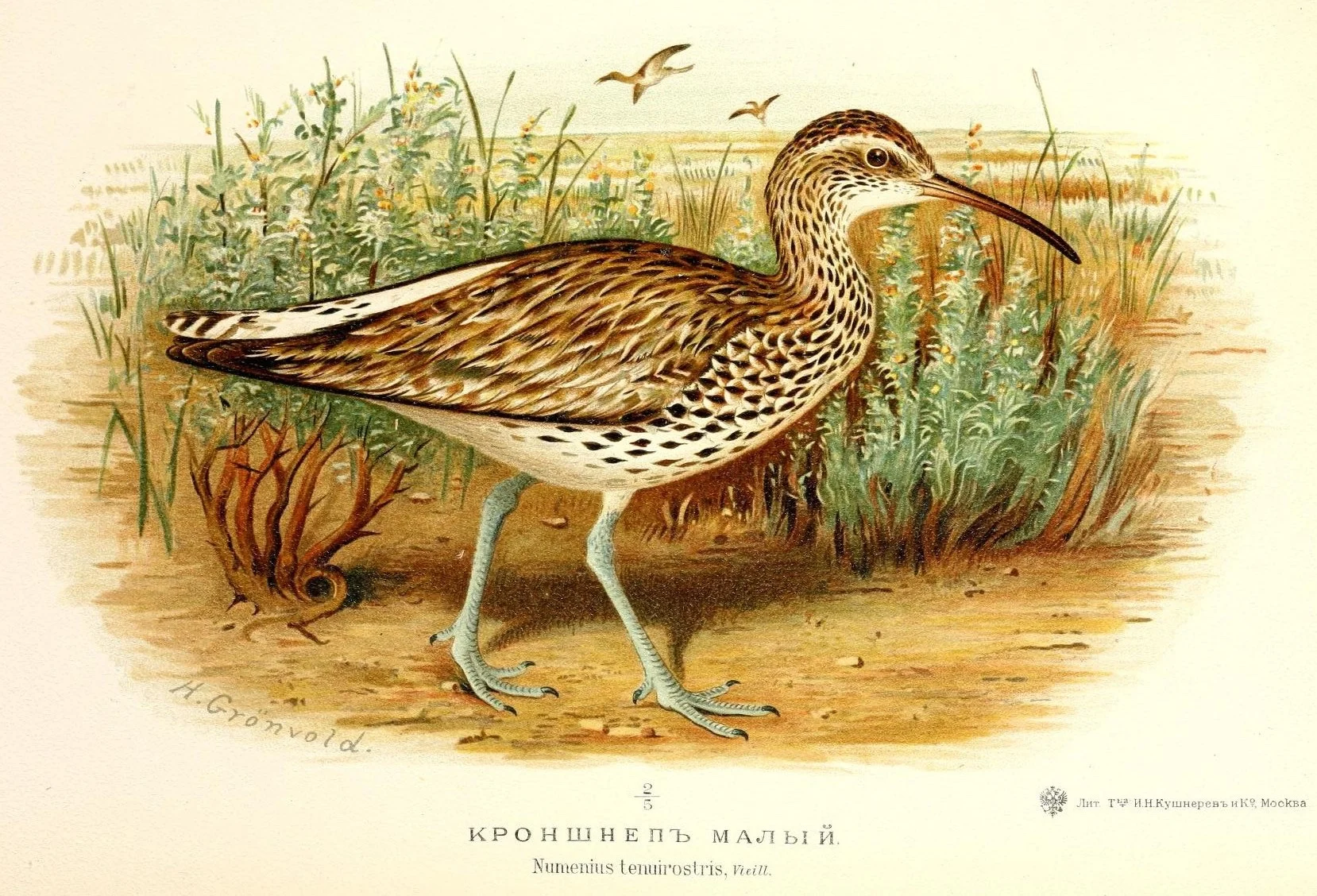

Der Dünnschnabel-Brachvogel gehörte zu den Watvögeln und war imstande, mit seinem langen gebogenen Schnabel tief im Schlick zu stochern. Die Brutgebiete befanden sich in Sibirien, die Areale der Überwinterung vorwiegend in Marokko, wo die meisten Sichtungen gemeldet wurden. Die Zugrouten verliefen teilweise über Süditalien, wovon ein historisches Dokument zeugt. Im Falkenbuch des Stauferkaisers Friedrich II., hergestellt vor 1248 und in einer Fassung von 1258 erhalten, sind auf einer Seite drei Exemplare des Dünnschnabel-Brachvogels dargestellt. Bis ins 19. Jahrhundert war von der Art noch ein tragfähiger Bestand vorhanden.

Noch fünfzig Beobachtungen in Europa

Der Einbruch nach 1900 war jedoch dramatisch. Mitte der 1960er Jahre ging man noch von einem Bestand von rund 800 Individuen aus. In der Schweiz meldet das umfassende, von der Vogelwarte herausgegebene Übersichtswerk «Die Vögel der Schweiz» einen gesicherten Nachweis aus dem Jahre 1973 nebst rund einem Dutzend zweifelhafter Feststellungen seit dem 19. Jahrhundert. In den 1990er Jahren registrierte man in Europa noch fünfzig Beobachtungen, und das war es dann auch.

Damals einen Dünnschnabel-Brachvogel vor die Linse zu bekommen, war so etwas wie ein Sechser im Lotto. Eindrücklich beschrieben wird eine solche Suche in der Autobiografie «Birding on Borrowed Time» von der 1999 tödlich verunfallten Ornithologin Phoebe Snetsinger, die als erste Person weltweit mehr als 8000 Arten gesichtet hatte. Mehrmals suchte sie in Marokko die Rastplätze auf, bis es ihr gelang, einen einzelnen Dünnschnabelvogel sicher zu bestimmen. Sie dürfte eine der Letzten gewesen sein, der dies beschieden war.

Fatalistische Hinnahme des Niedergangs

Fragt man nach den Gründen dieses verheerenden Rückganges in so kurzer Zeit, so werden die üblichen Auslöser genannt: Jagd, Trockenlegung von Sümpfen, Abholzung, Arealverluste, Krankheiten. Konnte man beim Verschwinden des Riesenalks, eines flugunfähigen Bewohners der arktischen Regionen, Mitte des 19. Jahrhunderts noch die mangelnde Bildung der Fischer und Jäger, welche die in Massen versammelten Vögel als leicht zu erbeutende Nahrungsquelle schätzten, als Entschuldigung anführen, so geht dies beim Dünnschnabel-Brachvogel nicht an, denn Naturschutz und Sorge um den Bestand gefährdeter Tierarten haben sich spätestens in der Nachkriegszeit etabliert.

Wenn es trotz allem nicht gelingt, die Vielfalt der Arten zu garantieren, dann hat dies mit Fatalismus zu tun, und sicher nicht mit Mangel an Wissen. Es ist zu befürchten, dass der Artenschwund (vorerst) nicht gestoppt werden kann und dass das Verschwinden des Dünnschnabelvogels lediglich als Prolog eine weitaus schlimmere Ausdünnung einläutet.