Sie war eine der ganz wenigen Frauen in der Gruppierung «Arte povera» und stand lange im Schatten ihres berühmten Ehemanns – eine nur zu bekannte Konstellation bei Künstlerpaaren. Doch Marisa Merz (1926–2019) ist durchaus ihren eigenen Weg gegangen.

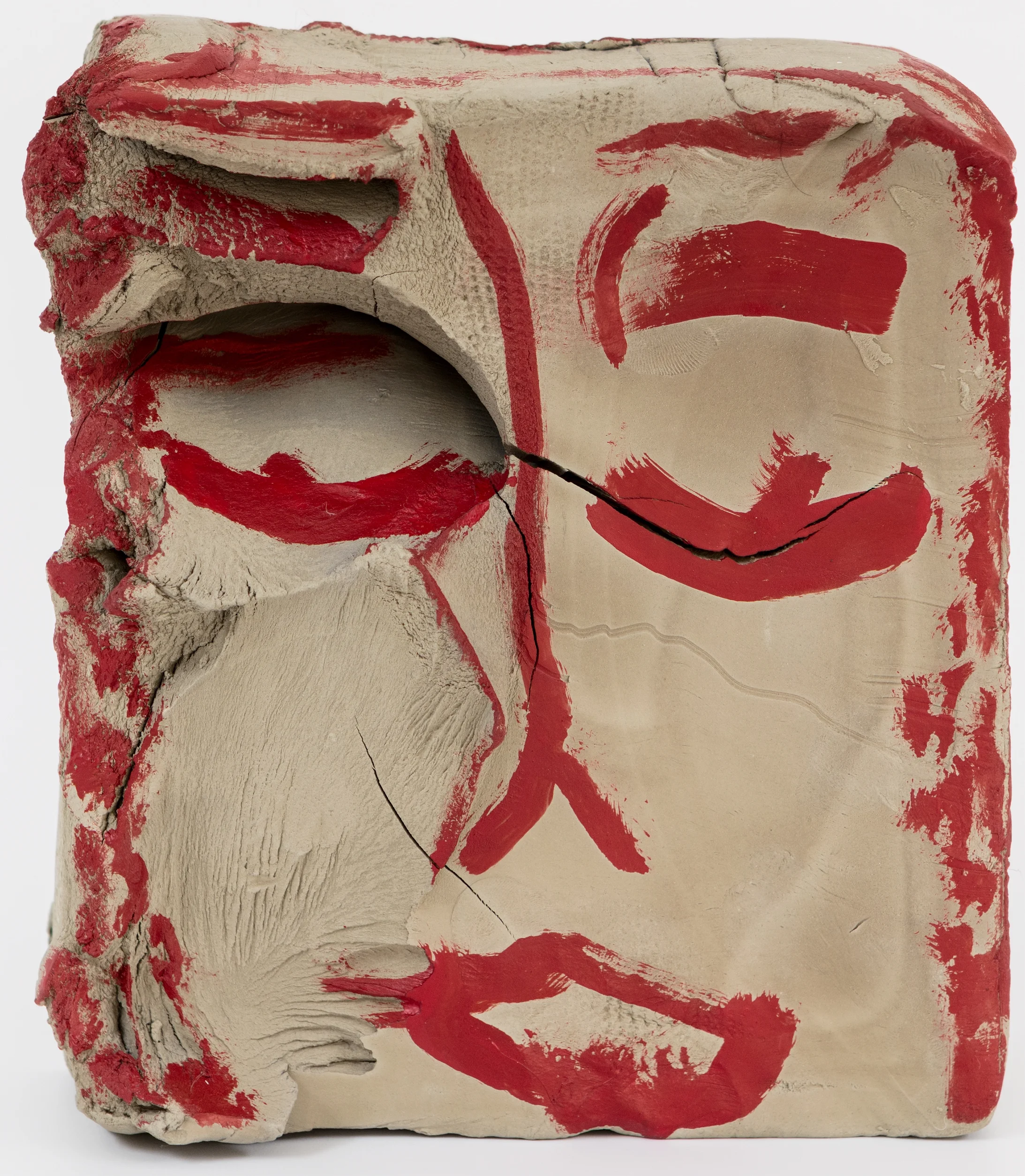

Die Affiche «Arte povera» bezieht sich angeblich auf die «armen» Materialien, mit denen die so zugeordneten Künstler vorzugsweise arbeiteten. Holz, Draht, Gips, Ton, Karton und irgendwelches alltägliches Zeugs ist Rohstoff ihrer Skulpturen und Assemblagen. Doch wichtiger als die Einfachheit des Ausgangsmaterials ist ein sich Zurücknehmen in der künstlerischen Haltung. Arte povera meint die Bejahung des Unfertigen, das sich Bescheiden mit der Andeutung.

Ab Mitte der Sechziger- bis Ende der Siebzigerjahre war Arte povera die Avantgarde in Italien. Zu deren herausragenden Exponenten zählten neben anderen Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giuseppe Penone und Michelangelo Pistoletto. Den soziokulturellen Hintergrund dieser Kunst muss man sich vor Augen halten. Italien erlebte das «Miracolo economico», einen starken wirtschaftlichen Aufschwung und eine tiefgreifende gesellschaftliche Modernisierung. Die Einkommen stiegen, es herrscht eine optimistische Grundstimmung. Gleichzeitig regte sich in intellektuellen Zirkeln ein konsumkritischer Geist. Umberto Eco veröffentlichte 1964 seine Studie «Apokalyptiker und Integrierte», deren Kritik der Massenkultur breites Echo fand. Die Armut der Arte povera war ein Reflex dieser geistigen Widerständigkeit gegen die Konjunktur der Warenwelt.

Marisa Merz, Ehefrau des Künstlers Mario Merz, kam schon in den Fünfzigerjahren in Turin, wo sie geboren wurde, mit klassischer und moderner Kunst in Berührung und begann als Autodidaktin künstlerisch zu arbeiten. 1967 hatte sie die erste Einzelausstellung mit Living Sculptures, hängenden Objekten aus Alltagsmaterialien.

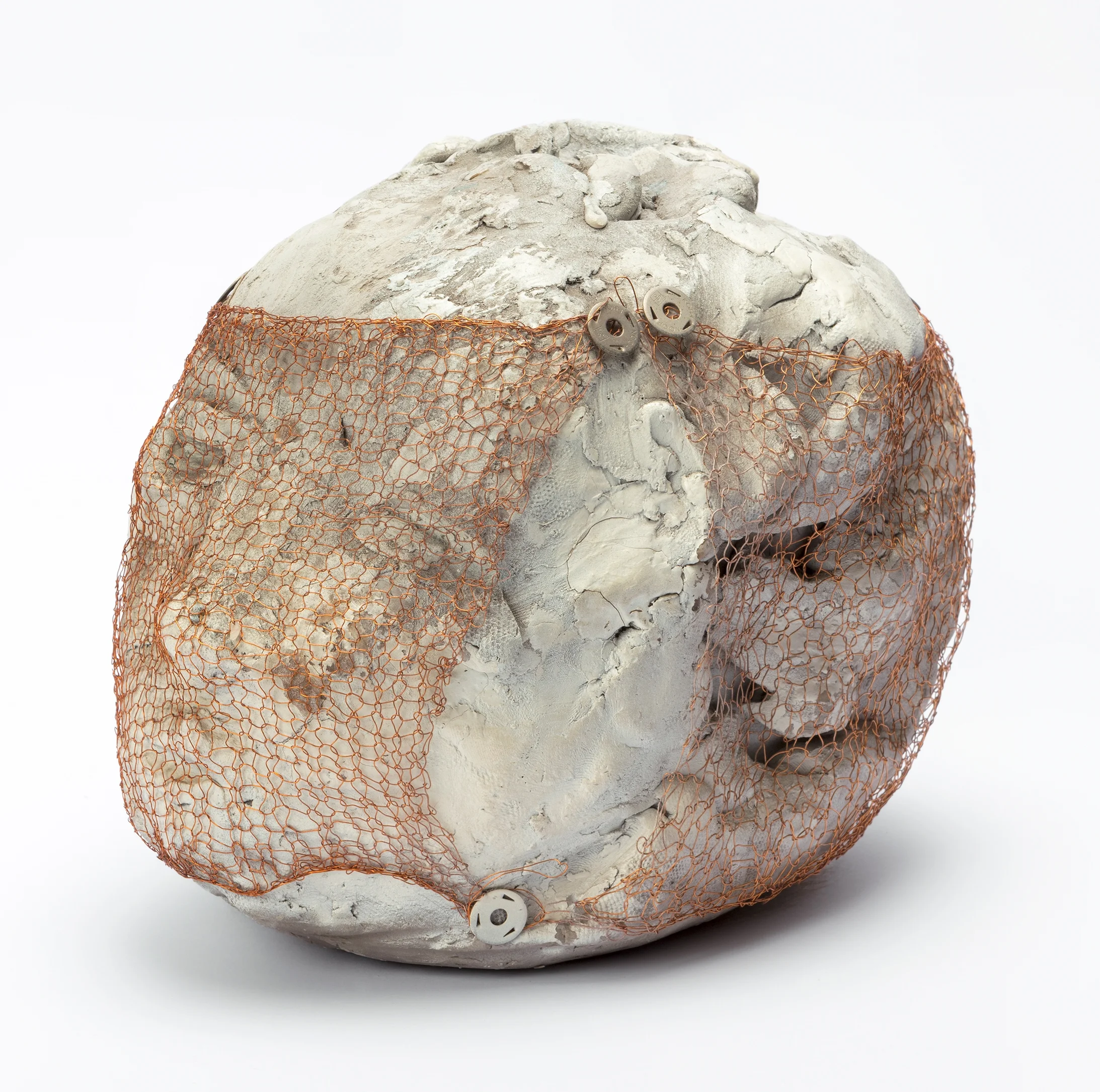

Ein für sie typisches Gestaltungselement ist das aus feinem Kuperdraht gestrickte Textil. Es taucht in vielen Varianten auf: als an grossen Nägeln befestigtes quadratisches Wandobjekt, das vervielfacht zu Kompositionen arrangiert ist; als Verhüllung der andeutungsweise in Tonklumpen erscheinenden Gesichter (Bild ganz oben); als Fahnen an einer langen auf dem Boden liegenden Stange; als grosses Wandobjekt mit der Anmutung eines weiblichen Schosses.

Weibliche Zeichen tauchen in diversen Arbeiten der Künstlerin auf. Schon die Technik des Strickens weist in diese Richtung; sie wird, wie die Kuratorin Livia Wermuth bei der Medienvorbesichtigung sich ausdrückte, gemeinhin «weiblich gelesenen Personen» zugeordnet.

Auch das wiederkehrende Element der Scarpetta, eines aus Nylonfaden gestrickten Schühleins ist gleich mehrfach weiblich konnotiert: als Fussbekleidung der Künstlerin selbst (die Scarpetta hat ihre Schuhgrösse), als Produkt einer «weiblichen» Tätigkeit und als unübersehbar an eine Vulva gemahnende Form.

Die Berner Ausstellung reflektiert Leben und Werk einer Künstlerin, die aus dem Schatten der Position als Ehefrau eines Berühmteren getreten ist. Sie hat mit Ausstellungen in grossen Museen Anerkennung gefunden. Die schönste Auszeichnung hat ihr 2013 die Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk zugesprochen.

Leider sind die Räume im Altbau des Kunstmuseums Bern einer wirkungsvollen Präsentation der teils sehr filigranen Arbeiten nicht förderlich. Die Bodenskulptur aus Drahtgestrick (Bild oben) kämpft auf verlorenem Posten mit dem visuell unruhigen Bodenbelag des Saals. Generell erschlagen die Räume mit einem Zuviel an Farben, Formen und Ornamenten die empfindlichen ausgestellten Objekte. Das etwas unglückliche Zusammentreffen macht einmal mehr deutlich, dass manche Kunstwerke eben doch auf das Museumskonzept des White Cube fast schon angewiesen sind.

Kunstmuseum Bern

Marisa Merz. In den Raum hören

bis 1. Juni 2025