Streifzüge durch Landschaften sind oft auch Ausflüge in vergangene Zeiten. Der Rhein ist ohnehin ein geschichtsträchtiger Fluss. Wie alle grossen Gewässer hat er die Länder niemals nur getrennt, sondern mindestens ebenso sehr auch miteinander verbunden.

Der Bahnhof von Laufenburg aus dem Jahre 1892, als die Bahnstrecke von Koblenz nach Stein-Säckingen entlang des südlichen Ufers des Hochrheins in Betrieb genommen wurde, strahlt mit seinem in rotem Ocker gehaltenen Anstrich noch immer eine gewisse Würde aus, auch wenn man der Architektur ansieht, dass man nicht damit gerechnet hatte, hier könnte dereinst ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt entstehen. Immerhin hatte man auf beiden Seiten des Gebäudes überdachte Veranden angebaut, welche als Sitzplatz für ein kleines Café geradezu prädestiniert wären.

Allerdings ist die Vorstellung eines Bahnhofbuffets hier die reine Utopie, denn eigentlich kann der Bahnhof froh sein, dass es ihn als SBB-Haltepunkt überhaupt noch gibt. Im Innern des Gebäudes residiert schon lange kein Vorstand mehr, sondern eine Kita. Das ist immer noch besser als das Schicksal der einstigen Stationsgebäude weiter östlich – Sulz, Etzgen, Schwaderloch, Leibstadt und Felsenau –, die zum Teil abgerissen worden sind, weil hier seit 1994 nur noch Güterzüge verkehren.

Ganz überraschend kam diese Entwicklung allerdings nicht, denn die Bahnstrecke verdankt ihre Existenz ohnehin weniger einem Bedürfnis der lokalen Bevölkerung als einem gesetzlichen Kuriosum des 19. Jahrhunderts. Die Strecke wurde nämlich von der damaligen Bözbergbahn lediglich deswegen gebaut, um zu verhindern, dass eine andere Bahngesellschaft ihr zuvorkommt. Das damalige Eisenbahngesetz legte nämlich fest, jene Bahngesellschaft mit der kürzesten Verbindung zwischen A und B würde die entsprechenden Frachtkosten erhalten, unabhängig davon, ob der Transport tatsächlich auf dieser Strecke erfolgt oder nicht. Und die kürzeste Verbindung zwischen Winterthur und Basel führt entlang des Rheins. Eine linksufrige Hochrheinbahn einer andern Bahngesellschaft hätte also der 1875 eröffneten Bözbergbahn die Einnahmen für den Gütertransport empfindlich geschmälert, also baute man die Konkurrenz am besten gleich selbst.

Ihren «Geburtsfehler» ist die Bahnstrecke nie losgeworden. Bis 1944 wurde sie mit Dampf betrieben und erst gegen Ende des zweiten Weltkrieges in aller Eile notdürftig (mit billigem Material) elektrifiziert. Nur einmal, zwischen 1962 und 1967, haben die SBB versucht, die landschaftlich wunderschöne Strecke ihrem Dornröschenschlaf zu entreissen. Damals verkehrte ein vierteiliger roter Triebzug (genannt «Tatzelwurm») als direkte Verbindung zwischen Basel und Winterthur. Im Sommer 1967, als ich während einiger Wochen als Physikstudent an der Uni Basel im Rechenzentrum der damaligen Weltfirma Sulzer in Winterthur als Programmierer arbeitete, habe ich diesen Zug mehrmals benutzt und die Fahrt immer genossen.

Schnee von gestern! – Unterdessen ist der Personenverkehr zwischen Laufenburg und Koblenz auf die Strasse verlegt worden. Laufenburg wird nur noch einmal pro Stunde durch die «Rumpf-S1» von Stein-Säckingen bedient. Die Fahrt dauert 7 Minuten – ohne Zwischenhalt –, dann hat der Lokführer 24 Minuten Pause, fährt anschliessend zurück nach Stein-Säckingen, wo er wiederum 22 Minuten wartet, bis er erneut nach Laufenburg fahren darf.

Nichts läge mir ferner, als die diesem Dienst zugeteilten Lokführer schlechtzumachen! Im Gegenteil. Ich sehe es wie mein mit dem Zug kurz vor Mittag anreisender Freund Daniel. Kaum dem Zug entstiegen bemerkt er, diese Strecke müsse für jeden Lokführer eine Tortur der Langweile sein: pro Stunde 14 Minuten fahren und 46 Minuten warten. – Da kann man nur hoffen, die Lokführer würden jeweils ein gutes Buch mit in den Dienst nehmen. So ungestört kommt man sonst nie zum Lesen.

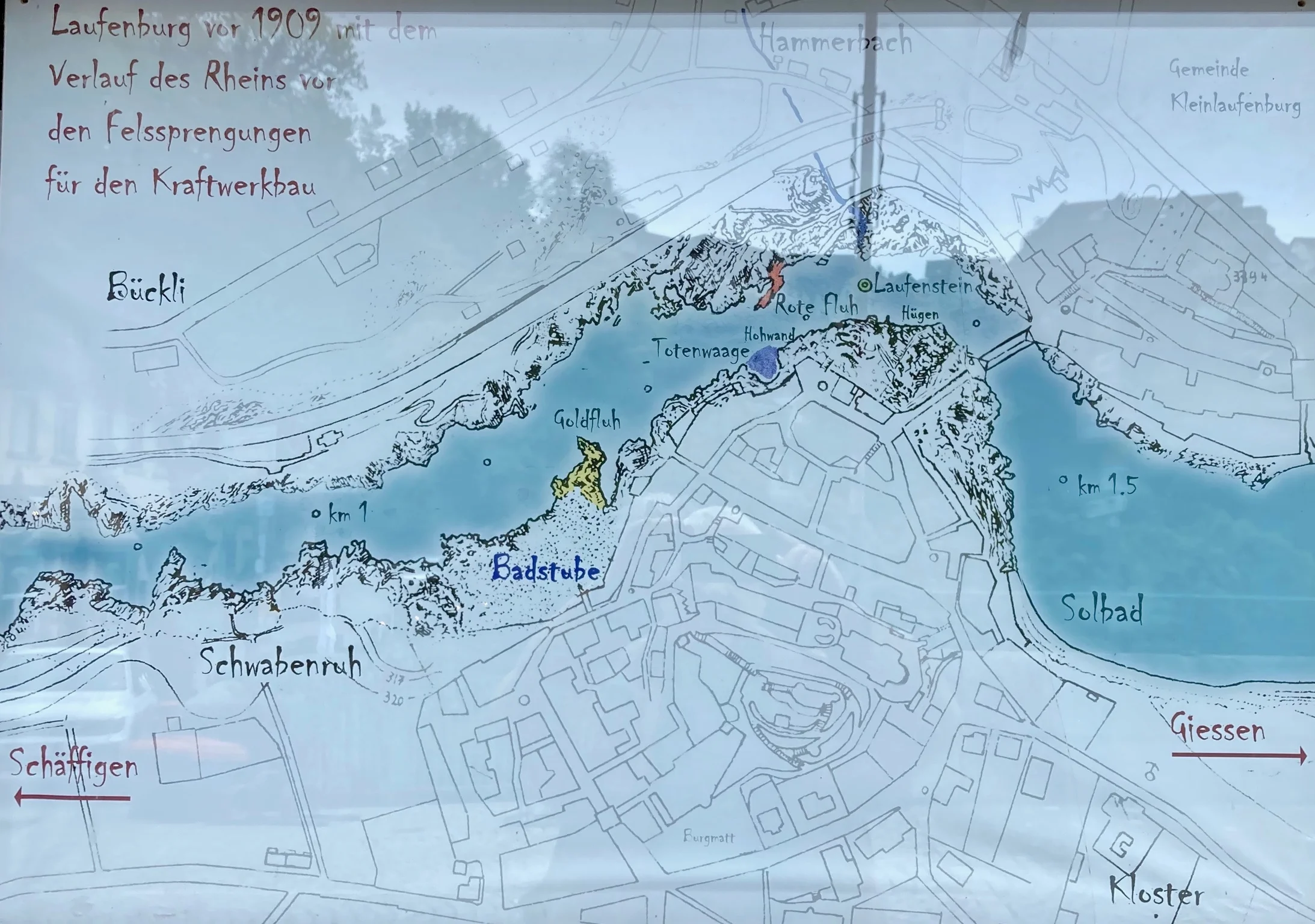

Es ist eisig kalt an diesem Morgen, als wir vom Bahnhof die wenigen Schritte durchs Stadttor in die Laufenburger Altstadt gehen. Ein bissiger Wind bläst durch die Untere Wasengasse. Wahrscheinlich verdankt sie ihren Namen einer seichten Stelle am Flussufer (mit «Wasen» wird ein Feuchtgebiet bezeichnet), die auf einer alten Planskizze aus dem Jahre 1909 «Badstube» heisst. Der Wasen muss durch einen Wasserwirbel hinter einem quer zur Strömung stehenden Felsriegel («Goldfluh») entstanden sein, der später beim Bau des Kraftwerkes Laufenburg (1908—12) gesprengt worden ist. Darüber später mehr.

Ich stelle mir vor, wie sich damals die Laufenburger Jugend im Fluss lärmend vergnügte, wenn nicht gerade ihre Väter zur Arbeit riefen, so etwa um mit dem unter dem First aufgehängten Seilzug Brennholz auf den Dachstock zu hieven. Heute kann man sich in diesen verlassenen, stillen Gasen lärmende Betriebsamkeit kaum mehr vorstellen, es sei denn bei schönem Wetter, wenn am Wochenende im alten Städtchen Touristen Erholung vom Alltag suchen.

Kurz darauf stehen wir auf dem Laufenplatz beim alten Zollhaus neben der Brücke. Diese wurde nach der Eröffnung der Hochrheinbrücke im Jahre 2003 ein Kilometer flussaufwärts für Autos gesperrt. An der Statue des Brückenheiligen Nepomuk vorbei gehen wir hinüber ins Badische Laufenburg, das auf alten Karten Kleinlaufenburg heisst. Wie Gross- und Kleinbasel bildeten bis 1797 auch Gross- und Kleinlaufenburg eine politische Einheit, allerdings unter österreichischer Herrschaft. Erst 1801, im Rahmen der Napoleonischen Kriege, wurden die beiden Stadtteile getrennt. Kleinlaufenburg kam zum Grossherzogtum Baden. (Gross-)Laufenburg wurde während der kurzen Dauer der Helvetischen Republik sogar Hauptort des Kantons Fricktal, bis dieser dann im Kanton Aargau aufging.

Der kurze historische Exkurs erinnert daran, dass in Europa Flüsse nicht trennende Grenzen bildeten, sondern im Gegenteil verbindende Einheiten, ganz besonders dort, wo es Brücken gab. Die erste Brücke in Basel entstand ungefähr um 1225. Sie war während langer Zeit die letzte Rheinbrücke auf dem Weg zur Nordsee und wurde bis zur Fertigstellung der heutigen vollständig gemauerten Mittleren Brücke im Jahre 1905 rund zehnmal durch Hochwasser zerstört und wieder aufgebaut. Vorher kam der im Jahre 1208 gebauten Brücke von Laufenburg die Ehre zu, letzte Brücke am Rhein zu sein. Spätestens ab 1272 gab es in Säckingen die längste gedeckte Holzbrücke Europas.

Doch seien wir bescheiden: Was im Hochmittelalter punkto Brückenbauten am Rhein neu entstanden ist, haben die Römer bereits mehr als tausend Jahre früher technisch gemeistert, so in Breisach, Augusta Raurica (Augst) und oberhalb Koblenz beim Ettikoner Lauffen. Letztere Brücke existierte bis anfangs des 5. Jahrhunderts.

Unterdessen sitzen wir im deutschen Laufenburg in der getäferten Gaststube des Hotels Rebstock beim Mittagessen, von wo man zugleich Gastfreundschaft und einen wunderbaren Blick auf das aargauische Laufenburg geniessen kann.

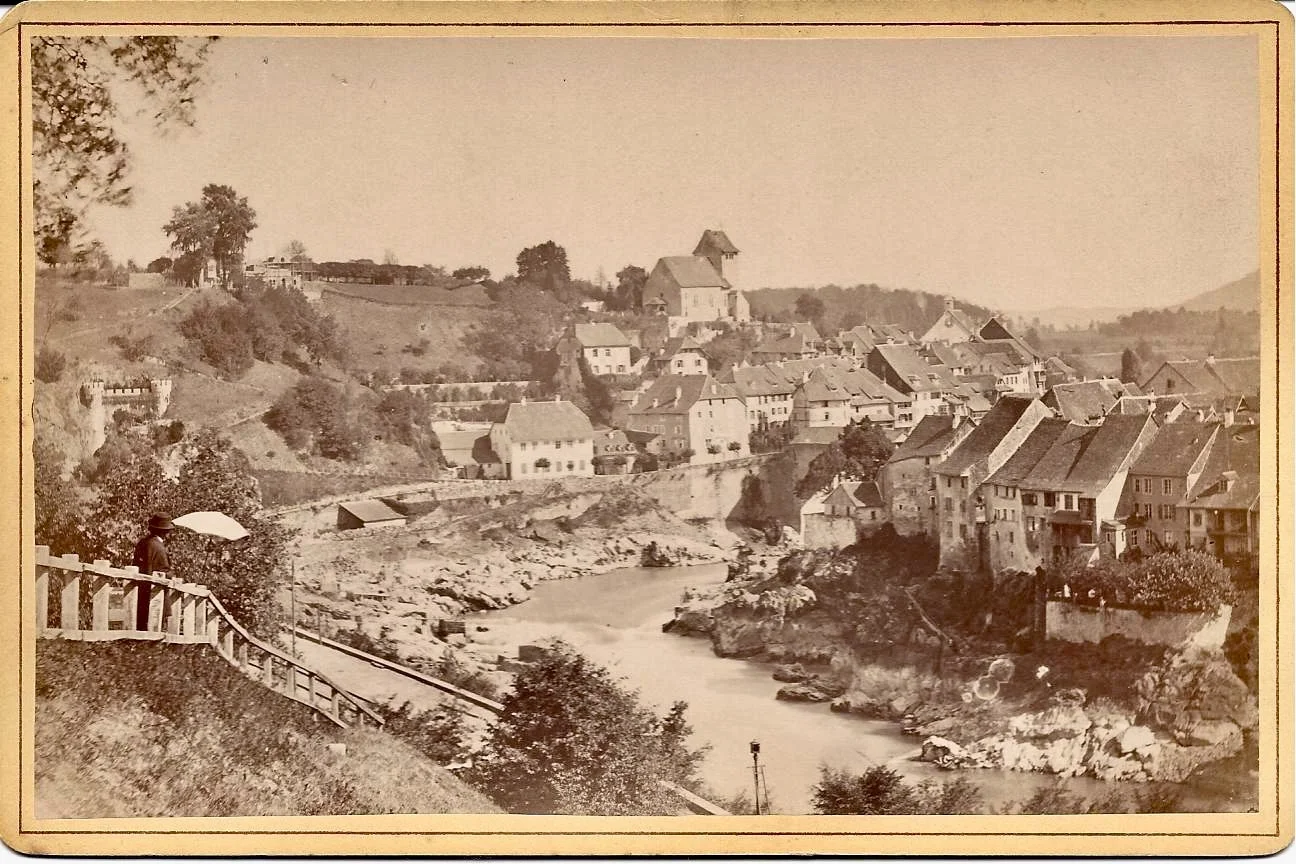

In Anbetracht des garstigen Wetters halten wir unseren anschliessenden Rundgang durch die beiden Laufenburger Städtchen kurz. Immerhin wollen wir uns von der Brücke aus eine Vorstellung darüber machen, mit welchen Problemen die Flussschiffer früher zu kämpfen hatten und wie das Städtchen zu seinem Namen und zu seinem Reichtum gekommen ist. Zwischen dem Bodensee und Basel gab es drei kritische Stellen, an denen die Waren übers Land transportiert werden mussten, entweder weil die Schiffe die Stelle gar nicht oder nur ohne Ladung passieren konnten. Diese Stromschnellen wurden früher Lauffen, Schiessen oder Schussen genannt.

Der Rheinfall bei Schaffhausen (auch «Grosser Lauffen» genannt) bildet das erste Hindernis. Danach folgt der «Mittlere Lauffen» oberhalb Koblenz (auch Koblenzer oder Ettikoner Lauffen genannt), wo das Wasser über seichte Felsplatten fliesst und so eine natürliche Furt bildet, welche in Zeiten der Völkerwanderungen eine wichtige Rolle gespielt hat. Und schliesslich gibt es den «Kleinen Lauffen» bei Laufenburg, der vor dem Bau des Kraftwerkes Laufenburg gar nicht so klein gewesen ist und damals einen Höhenunterschied von bis zu zehn Metern überwand. Am rechten Brückenkopf hängt in einem Schaukasten eine Handzeichnung, welche die damals weggesprengten Felsnasen zeigt. Man kann sich leicht vorstellen, dass beim Passieren dieser Stelle immer wieder Schiffe oder Flösse an den Felsen zerschellten.

Als wir auf dem Weg zum Bahnhof zurück durch das Städtchen gehen, scheint es mir plötzlich, als ob die alten Häuser und die engen Gassen uns eine Geschichte erzählt hätten aus jener Zeit, als Laufenburg – «der Berg am Lauffen» – ein für Menschen und Waren wichtiger Verkehrsknoten war, die Leute hierher kamen, um gutes Geld zu verdienen und vor dem Haus einen goldenen Pfau in die Gasse zu hängen. Heute verdienen die Laufenburger ihr Geld anderswo, fahren täglich mit dem Auto oder der Rumpf-S1 zur Arbeit nach Sisseln, Stein, Rheinfelden oder Basel.

Immerhin: Drehscheibe ist Laufenburg ein bisschen geblieben, nicht für Waren, sondern für Energie. Die elektrische Schaltanlage «Stern von Laufenburg», zwar im benachbarten Kaisten gelegen, aber bis heute mit dem Namen Laufenburg verbunden, gehört zu den wichtigsten Verteilzentren des europäischen Stromverbundes.