James Turrell, Haegue Yang, Roman Signer, Raphael Hefti und Claudia Comte haben Kunstwerke für das neue Zürcher Kinderspital (Kispi) von Herzog & de Meuron geschaffen. Chefarzt Michael Grotzer meint, Gesundheit und Wohlbefinden könnten von Kunst profitieren.

Michael Grotzer ist mit seiner dezidiert geäusserten Meinung nicht allein. Ähnliches sagen vor allem auch Künstlerinnen und Künstler. Von Joseph Beuys (1921–1986) stammt das Diktum: «Kunst ist ja Therapie». Louise Bourgeois (1911–2010) vertrat die Ansicht, dass Kunst Gesundheit garantiere: «Art is a guaranty of sanity.» Die Italienerin Carol Rama (1918–2015) hielt fest: «Ich male in erster Linie, um mich zu heilen.» Bruce Nauman (*1941) formulierte 1967 in einer spiralförmigen Neon-Inschrift: «The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths».

Therapie für wen? So müsste man Beuys zurückfragen, und er wäre kaum um eine Antwort verlegen: Dem Schamanen dient seine Tätigkeit grundsätzlich als Therapie und Heilung. Auch Louise Bourgeois müsste Stellung nehmen zur Frage, welche Kunst wessen Gesundheit garantiere. Sicher gilt dies für die Künstlerin selber: Ihre eigene Kunst hat sie aktiv und geistig fit gehalten.

Aber ob das alles auch wahr ist? Ob es belastbare Daten gibt? Kaum. Ob ihre eigene Kunst die berühmten Patienten von Leo Navratil in der Psychiatrischen Klinik Niederösterreichs Gugging in Klosterneuburg (Tschirtner, Walla, Herbeck, Mach, Hauser und wie sie alle heissen) auch gesund gemacht hat? So einfach ist das kaum zu beantworten. Kunst als Therapie mit Gestalten, Malen, Musizieren, Tanzen, Rhythmik: Das ist längst gängiges Vorgehen vor allem für Patientinnen und Patienten mit psychischen Problemen sowie in psychiatrischen Kliniken, die nicht selten die Kreativität ihrer Patienten gezielt fördern und Zeugnisse dieser Kreativität auch in Museen zeigen.

Eine Atmosphäre, gut für die Heilung

Allerdings scheint Michael Grotzer, Chefarzt und Ärztlicher Direktor des Kinderspitals Zürich (Kispi), kaum auf solche Kreativtherapien Bezug zu nehmen, wenn er im Interview mit der Zeitschrift «du» von Kunst im Kispi spricht. Seine Ansicht, Kunst könne Wohlbefinden und Gesundheit fördern, äussert er mit Blick auf James Turrells (*1942), Roman Signers (*1938), Claudia Comtes (*1983), Raphael Heftis (*1978) und Haegue Yangs (*1971) Werke, die eigens für bestimmte Orte in der riesigen, aber so gar nicht auftrumpfenden Architektur des neuen Kispi von Herzog & de Meuron im Zürcher Hirslandenquartier nahe den Kliniken Balgrist, Schulthess und Burghölzli geschaffen wurden.

Michael Grotzer sagt auch, auf wen diese Kunst abzielt, die nicht mit Steuergeldern finanziert, sondern von privaten Stiftungen bezahlt wurde: Diese Kunst gilt in erster Linie den Patientinnen und Patienten und damit den Kindern und deren Angehörigen, aber auch dem Personal. Im Kinderspital, das weit über Zürich hinaus Hilfe in besonders schwierigen Krankheitsfällen Hilfe anbietet, sind alle diese Gruppen besonderen Belastungen ausgesetzt – die kranken Kinder ohnehin, aber auch ihre Angehörigen und Familien und ebenso das Personal, dessen Berufsalltag allen möglichen Stresssituationen zwischen Hoffen und Bangen ausgesetzt ist. Michael Grotzer verfügt nicht über harte Daten zu Erfolg und Misserfolg, wohl aber über Erfahrungsberichte der Zielgruppen. Geplant sind Untersuchungen der Wirksamkeit von Kunst im Kinderspital in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste und der ETH, wo zusammen mit der Graphischen Sammlung ein Gespräch über die Thematik stattfand.

Kunst kann solch extreme emotionale Spannungen kaum beheben. Das wäre auch nicht ihr Auftrag. Aber sie kann, wie auch die Gestaltung der Architektur – im konkreten Fall die mit Sorgfalt und Detailbewusstsein gepflegte Verwendung von Holz in den Innenräumen und an den Fassaden und vor allem die im ganzen Gebäude hergestellte harmonische Verbindung hinaus zur frei wachsenden Natur – die Atmosphäre im Kinderspital so beeinflussen, dass sie die Heilung fördert und vor allem den Aufenthalt in der Klinik erträglicher macht. Im Kispi fühlt man sich, wenn man es betritt, tatsächlich nicht wie in einem Spital. Eher erlebt man den grossen, lediglich dreigeschossigen Gebäudekomplex als eine erlebnisdichte Stadt, in der Leid neben Freude und heiteres Kinderspiel neben dem Ernst des Erwachsenenalltags stehen, wo sich viele Wege dahin und dorthin kreuzen und wo verschiedene und teils gegensätzliche und unerwartete Begegnungen möglich werden.

James Turrells «Skyspace Sustenance»

Noch kaum ein Spital in der Schweiz gab der Kunst einen so prominenten Stellenwert wie das Kispi. Prominentes Haupt- und Herzstück des Programms ist «Skyspace Sustenance» des Amerikaners James Turrell. Es ist ein ellipsenförmiger zweigeschossiger Innenraum, in dem man sich, auf schwarzen Steinbänken sitzend, einem langsam wechselnden, beruhigenden Licht- und Farbenspiel von meditativer Wirkung hingeben kann.

Rund 25 Personen finden auf den dunklen Steinbänken Platz. In der Raummitte kann auch ein Spitalbett platziert werden. Der Raum hat nach oben eine Öffnung. Die Farben des Lichts, das den ganzen Raum anfüllt und die anwesenden Menschen umgibt, wechseln in langsamem Rhythmus von Rot zu Orange zu Gelb, zu Grün und zu Blau. Der Loop dauert volle siebzig Minuten.

Der 1943 geborene Amerikaner James Turrell ist der wohl bekannteste Lichtkünstler der Gegenwart mit Werken und Ausstellungen in allen Teilen der Welt. In der Schweiz realisierte er ein gewichtiges Werk beim Hotel Castell in Zuoz, weitere Arbeiten befinden sich in Basel im Helvetia-Campus (Architekten Herzog & de Meuron, Turrells Installation «Diamond Glass», 2023) und im Bahnhof Zug (Architekt Klaus Hornberger, 2004). Bereits im alten Kispi in Zürich-Hottingen gab es einen Lichtraum James Turrells. Da er sich nicht ins neue Kispi transferieren liess, entschied man sich für eine erneute Zusammenarbeit mit dem Künstler am neuen Standort.

Kunst mit einem bestimmten Auftrag

Die Projekte in Basel und in Zug wirken mit ihrem farbigen Licht in den abendlichen oder nächtlichen Stadtraum hinaus. Jenes in Zuoz im Engadin, «Skyspace Piz Uter» (2005) – der Piz Uter ist ein Berg südöstlich von Zuoz –, wirkt, wie das Werk im Kispi, nach innen. Es ist ein betretbarer schlichter Rundbau, ein Solitär neben dem Hotel Castell. Zu gewissen Zeiten lässt sich ein Licht- und Farbenprogramm verfolgen. «Skyspace Sustenance» im Kispi ist ein in die Architektur des Kinderspitals integrierter, durch eine unauffällige Tür zu erreichender Raum, der nach aussen nicht in Erscheinung tritt, sich an die erwähnten ausgewählten Besuchergruppen wendet und ihnen mit seiner intimen und beruhigend wirkenden Atmosphäre in schwierigen Lebenssituationen Hilfe leisten will: Eine Kunst also, die einen klaren Auftrag erfüllen will, was auch für die Architektur des ganzen Kispi von Herzog & de Meuron gilt.

Der grosse Atem von Turrells Installation erschliesst sich aber erst, wenn man sich Zeit nimmt und geduldig wartet, bis das farbige Licht Form annimmt. Dieses Allmähliche ist seit Turrells Anfängen ein Charakteristikum seiner Installationen – und es ist ein grundsätzliches Bekenntnis zu einer Kunst, die den Besucherinnen und Besuchern ein zeitliches und emotionales Engagement abverlangt, sich gegen Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit wendet und damit die Qualität einer Lebensmetapher für sich beanspruchen kann.

Claudia Comtes marmorne «Bunny»-Familie

Muss man Turrells Installation erst suchen im weitläufigen Kispi-Gebäude, und steht man dann erst noch vor der geschlossenen Tür, so begegnet man beim Betreten durch den Haupteingang ganz unmittelbar der dreiköpfigen «Bunny»-Familie von Claudia Comte.

Die Künstlerin hat die Figuren in Holz geformt und dann in Carrara-Marmor nach diesen Modellen gestalten lassen. Die polierte Oberfläche der niedlichen «Häschen» glänzt und spiegelt ihre unmittelbare von spontan wachsenden Pflanzen besetzte Umgebung: Ein heiterer Zugang zum Kispi mit einer leicht ironischen Note – und ein Auftritt, wie man ihn in einem Krankenhaus jedenfalls kaum erwartet. Kinder benutzen diese Kunst von Claudia Comte gerne als Spielzeug-Reittiere.

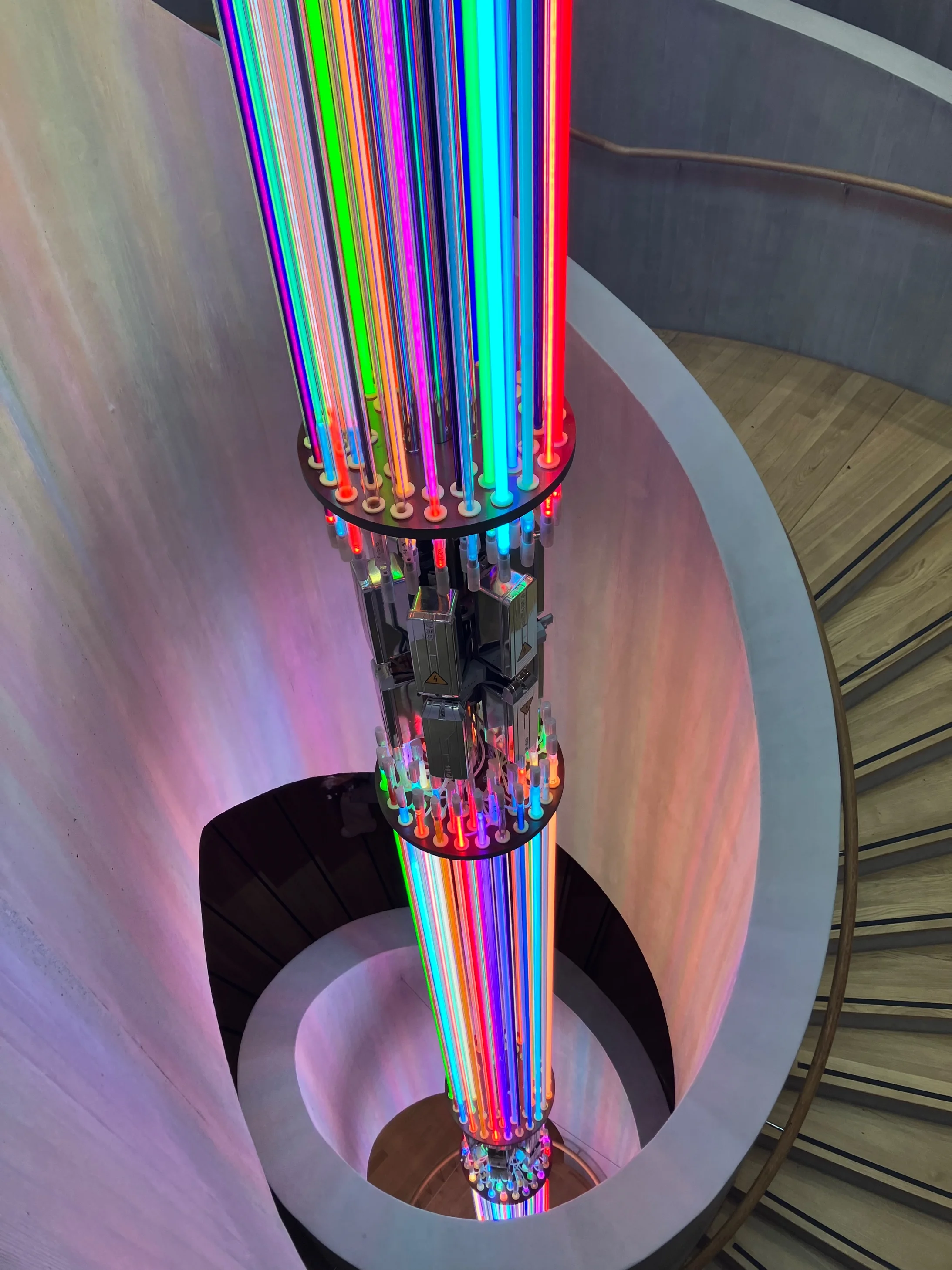

Raphael Heftis «Sternstaubgewürfel»

Heiter strahlt auch Raphael Heftis leuchtendes «Sternstaubgewürfel» im Hauptfoyer. Die Skulptur aus Glaszylindern, die mit in allen Farben leuchtenden Edelgasen gefüllt sind, zieht sich über mehrere Geschosse des Haupt-Treppenhauses nach oben und ist von weithin strahlender Leuchtkraft: Seinem Spiegelbild begegnen wir unverhofft in einer Glastür oder in einem Fenster. Es ist, als bahne Heftis Werk dem glitzernden «Sternstaub» einen Weg vom Himmel hinunter zur Erde.

Roman Signers «4 Kajaks»

Roman Signer baut seit vielen Jahren brennend rote Kajaks in seine Kunst ein. Seine Phantasie im Umgang mit diesem Sportgerät scheint grenzenlos. Er setzt sich in die eleganten stromlinienförmigen Boote und fährt über glatte Wasserflächen oder pflügt sich durch die Wellen. Er zerstückelte sie und baut die Einzelteile zu unerwarteten neuen Skulpturen zusammen. Im prominentesten der Rundhöfe des Kispi baut Signer vier Kajaks zu einer hoch gegen den Himmel aufragenden Säule, als wolle der Künstler das Kispi nicht «erden», sondern, im Gegenteil, gewissermassen «himmeln» oder ihm einen Platz zwischen Erde und Himmel geben.

Damit verortet Roman Signer das Kispi in einem grossen gesellschaftlichen oder philosophischen Kontext. Stahlseile spannen diese rote Himmelssäule in die Holzarchitektur ein, ohne sie aber ganz zu fixieren: Wenn der Wind geht, wie häufig auf diesen Anhöhen um die Stadt Zürich, so scheinen die Kajaks nicht auf den Wellen, sondern im Luftstrom zu tanzen, als sei nichts auf dieser Welt festgefügt und stabil, als sei aber alles in heiter spielerischer Bewegung.

Ein klingender Vorhang im Raum der Stille

Ist es paradox? Ausgerechnet im Raum der Stille im Untergeschoss bringt Haegue Yang einen Vorhang, der den Raum unterteilt, zum Klingen: Die aus Südkorea stammende, in Deutschland lebende Künstlerin besetzt Schnüre mit silberfarbenen und goldenen Edelstahlglöckchen und fügt sie zu einem Vorhang mit dem Werktitel «Sonic Droplets – Amber» zusammen (Bild ganz oben). Die einzelnen Teile schlagen, wenn man sie beim Betreten des Raumes der Stille berührt, gegeneinander, was ein zartes metallisches Geräusch erzeugt.

Das sanfte Klangbild der Glöckchen macht die Stille des Raumes besonders intensiv erlebbar. Auch der Raum der Stille kann, ähnlich wie Turrells Farblicht-Raum, für Menschen in schwierigen Situationen eine beruhigende Wirkung entfalten. Hier werden auch regelmässig Meditationen angeboren. Der Raum der Stille ist mit bequemen Sitzmöbeln versehen. Durch ein Fenster sieht man einen Findling in der Art eines östlichen Meditationssteines. Solche Findlinge, die auf der Baustelle geborgen wurden, finden sich an verschiedenen Stellen im ganzen Kispi.

Das Programm «Kunst im Kinderspital» geht ungewohnte Wege. Es verzichtet ganz auf «Kinderkunst» im Sinn einer Annäherung an Kinderzeichnungen, und wo ein Kunstwerk sich auch als Spielgerät anbietet, wie bei Claudia Comtes «A Family oft three Bunnies», geschieht dies zwanglos. Die präzis mit Blick auf die jeweilige architektonische Situation gesetzten fünf Kunstwerke stehen im Dienst einer ganz auf die Kinder und ihre Familien hin konzipierten Atmosphäre. Sie sind Rückzugsorte wie bei James Turrell oder Haegue Yang, wo die Besucherinnen und Besucher zur Ruhe finden können, oder sie sind strahlende, aber trotzdem unaufdringliche Signale – wie jene von Roman Signer oder Raphael Hefti.

Der Wetttbewerbjury Kunst im Kinderspital gehörten an: Christine Binswanger (Büro Herzog & de Meuron), Bice Curiger, Michael Grotzer (Kunstkommission Kispi), Susanne König (Mitglied Kunstkommission Kispi), Heinz Waser (Mitglied Kunstkommission Kispi)

Das Kinderspital Zürich (Lenggstrasse 30, 8008 Zürich) ist zu erreichen mit dem Tram Nr. 11 ab Hauptbahnhof Zürich Richtung Rehalp bis Haltstelle Balgrist. Der Raum von James Turrell ist für allgemeines Publikum nicht zugänglich.

Die Nummer April-Mai der Zeitschrift DU ist der Kunst im Kinderspital Zürich gewidmet. (20 Franken)