Unterdrückte Völker haben ein langes Gedächtnis, heisst es. Das gilt wohl auch für die Nidwaldner. Seit der Gründung der Eidgenossenschaft fühlten sie sich von Obwalden majorisiert. Eine eigene Übersetzung des Bundesbriefs von 1291 sollte dagegenhalten.

Lange blieb er unbeachtet, der Bundesbrief von 1291. Bedeutsam wurde das Dokument erst in der zweiten Hälfte des 19. und im 20. Jahrhundert, und zwar als eigentliche «Gründungsurkunde» der Schweiz im Zusammenhang mit der Bildung unseres Nationalstaates und dann erneut im Kontext der «Geistigen Landesverteidigung» im Zweiten Weltkrieg. Aufbewahrt ist das Schriftstück seit 1936 im Bundesbriefarchiv von Schwyz, dem heutigen Bundesbriefmuseum. Es beherbergt alle früheidgenössischen Bundesbriefe bis 1513.

Ein Landfriedensbündnis als Urform der Schweiz

1291 schlossen sich Uri, Schwyz und Unterwalden zu einem Landfriedensbündnis zusammen. Die führenden Schichten der Drei Waldstätte wollten damit den Frieden im Innern wahren, ihre Herrschaft sichern und geregelte Rechtswege für «nichtstaatliche» Gewalt wie Mord, Brandstiftung, Diebstahl festlegen. Geschlossen wurde der Bund «zu Beginn des Monats August» 1291 – «incipiente mense Augusto», wie es in der lateinisch verfassten Urkunde heisst.

Solche Bündnisse gab es im Hochmittelalter viele – vom Burgund übers Aostatal bis ins Tirol. (1) Ein einziges hat überlebt – trotz vieler Gegensätze und blutiger Bürgerkriege: Aus dem kleinen Kern der Urschweizer Talschaften von 1291, dieser Urform unseres Landes, entstand nach und nach das wacklige Geflecht der acht Alten Orte und später der Dreizehn Orte – ein kompliziertes Konstrukt von Stadt- und Landkantonen.

Die Alte Eidgenossenschaft – ein lockeres Bundesgeflecht

Das labile, föderale Bündnissystem umfasste zudem ein Dutzend Zugewandter Orte wie Genf oder die «Altfrye Republik Gersau». Dazu kamen die Gemeinen Herrschaften. Zu diesen gemeinsamen Vogteien zählten beispielsweise der Thurgau, die Grafschaft Baden oder die Untertanengebiete im Tessin. Auch die Einzelstaaten kannten Vogteien; so gehörten das Waadtland und Teile des Aargaus den Bernern, Werdenberg den Glarnern und die Leventina den Urnern.

Das lockere Bundesgeflecht kannte am Anfang noch gar keine Bezeichnung. Über lange Zeit wurde das Bündnis schlicht Eidgenossenschaft genannt, bevor sich dann der Name Schweiz, abgeleitet vom Stand Schwyz, eingebürgert hat. Mit dem Einmarsch französischer Revolutionstruppen 1798 implodierte der morsch gewordene Staatenbund. Mit dem Untergang der Alten Eidgenossenschaft begann gleichzeitig das fünfzigjährige Ringen um den heutigen Bundesstaat von 1848.

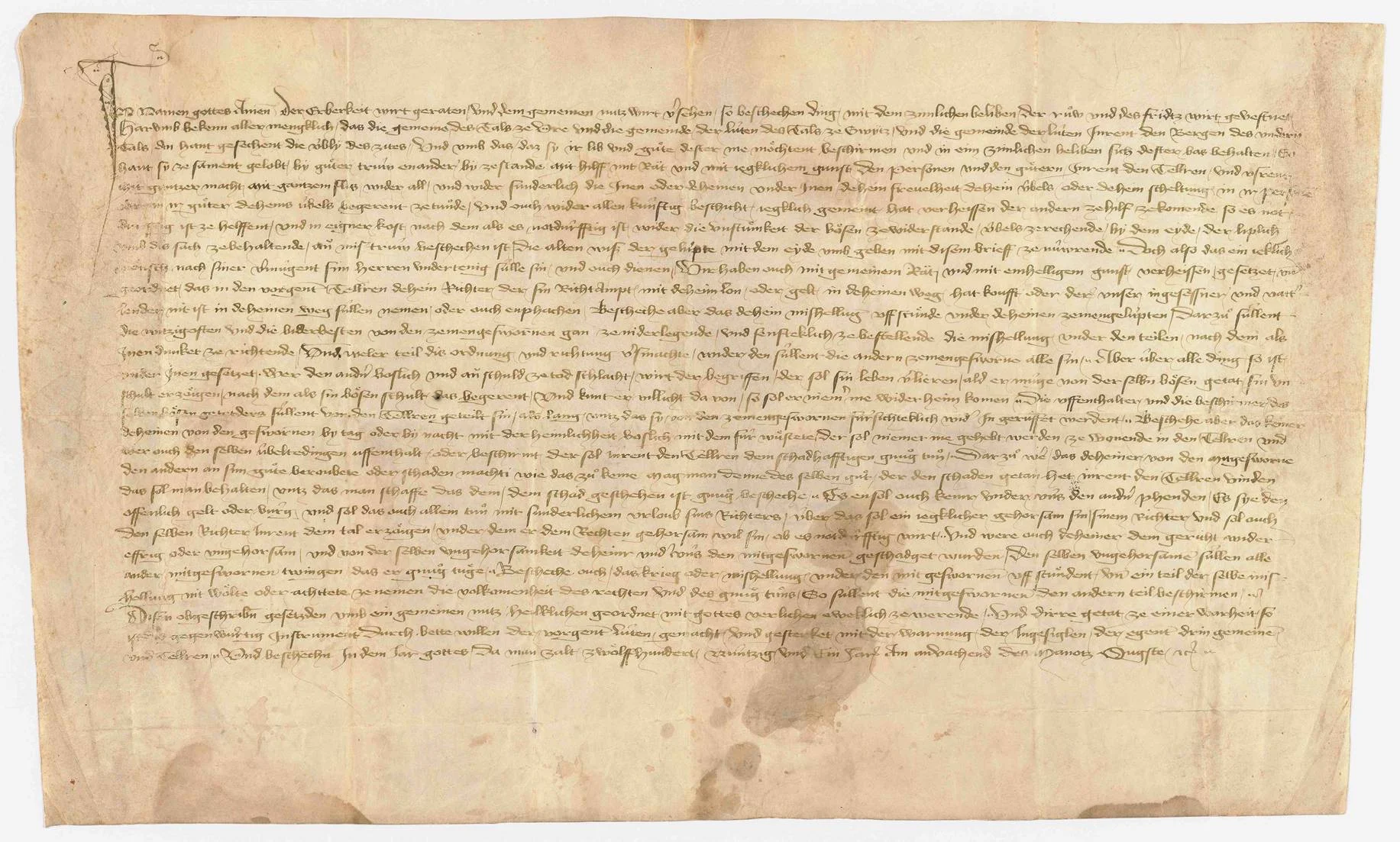

«Nidwaldner Fassung» des Bundesbriefs von 1291

Das Seltsame: In den Jahrhunderten nach 1291 wurde der Bundesbrief in keiner anderen Urkunde und in keiner Chronik erwähnt. Das Dokument schien wie vergessen zu sein. Wichtig war der Bund von Brunnen 1315 nach der Schlacht am Morgarten. Das lateinische Original des Bundesbriefs von 1291 wurde erst 1724 im Archiv von Schwyz wiederentdeckt. (2) In der Zwischenzeit hat sich einzig Nidwalden auf diese Ursprungsurkunde berufen.

Im Staatsarchiv der Nidwaldner existiert eine wenig bekannte deutsche Abschrift des lateinischen Originals von 1291, die «Nidwaldner Fassung». Darauf berief sich Nidwalden 1616. Der kleine Stand von «Nid dem Kernwald» wollte so gegen die Diskriminierung durch den Nachbarn Obwalden protestieren. Eine Dauerfehde über viele Jahrzehnte hinweg.

Obwalden und Nidwalden – zwei ungleiche Nachbarn

Wie ist es dazu gekommen? Seit dem Eintritt in die Geschichte bestand der ehemalige Kanton Unterwalden aus zwei Hälften. Aber auch diese zwei Hälften waren sie eigentlich erst seit der napoleonischen Mediation von 1803 und dann seit dem Bundesvertrag von 1815. Vorher hat Obwalden staatsrechtlich als zwei Drittel gegolten und Nidwalden nur als ein Drittel. Über das Warum gibt keine historische Quelle präzis Auskunft. Im eidgenössischen Bündnissystem nach 1291 zählte Unterwalden, der nachgeordnete Juniorpartner von Uri und Schwyz, stets als ein Ort mit einer Standesstimme.

Doch diese Einheit war fiktiv. Im Innern ist man nie einig und eins gewesen. Ganz im Gegenteil. Es waren zwei Gemeinwesen. Allerdings ist eine Trennung nicht belegt – im Gegensatz zu Appenzell mit der konfessionellen «Landteilung» von 1597 und Basel mit der politischen Scheidung von 1833.

Dauerrivalitäten auf engstem Raum

Im Falle der beiden unterwaldnerischen Hälften ist die Sachlage verzwickt. Beide haben sich ja nie als lediglich halber Stand gesehen. Obwalden war stets mehr, nämlich zwei Drittel. Dieses Ungleichgewicht hatte Folgen: Nur jedes dritte Mal konnte Nidwalden beispielsweise den Landvogt in die gemeinsamen Untertanengebiete entsenden. Bei Feldzügen stellte Obwalden zwei Drittel der Soldaten und heimste zwei Drittel der Beute ein. Die Nidwaldner fühlten sich von den Obwaldnern während langer Zeit majorisiert. Als gefühltes halbes Ganzes waren sie nur einen Drittel wert. Eine jahrhundertlange Schmach! Am Stansstader Schnitzturm blieb dieses Missverhältnis lange fassbar. Erst 1998 überliess Obwalden den Nidwaldnern seinen Zwei-Drittel-Anteil am alten Wehrturm.

Stets der Kleinere zu sein hinterlässt Spuren. Das ungleiche staatsrechtliche Verhältnis mit seinem institutionellen Ungleichgewicht führte zu intensiv ausgetragenen Disputen. Während Jahren erstrebte Nidwalden Parität. Mit der deutschen Abschrift des Bundesbriefs von 1291 wollte Nidwalden im 17. Jahrhundert seine Position gegenüber Obwalden aufwerten. Im Landfriedensbündnis von 1291 sei nicht von «Unterwalden» die Rede, sondern von «Nidwalden». Da werde, übersetzt, von der «Gemeinschaft der Leute der unteren Talschaft» geschrieben, also von Nidwalden. Unzählige Male versuchte die eidgenössische Tagsatzung zwischen den zwei Orten zu schlichten. Vergeblich.

Das Trauma des Franzoseneinfalls

Das Verhältnis der beiden Nachbarkantone blieb angespannt. Mit dazu beigetragen hat auch der sogenannte Franzoseneinfall von 1798: Lange hat man es in Stans nicht vergessen, dass man im Kampf gegen die französische Okkupation alleingelassen worden ist – in diesem zwar heroischen, aber letztlich aufreibend aussichtslosen Widerstand gegen die überlegene fremde Militärmacht.

Dass die Nidwaldner ihre Nachbarn «Tschifeler» nennen, hängt mit diesem Geschehen zusammen. Sie fühlten sich verraten, weil die französischen Besatzer von Obwalden her ins Land eingedrungen waren. Bald machte das Gerücht die Runde, die Obwaldner hätten ihnen den Weg gezeigt und aus den zerstörten Häusern mit ihren Tragkörben, den sogenannten «Tschiferen», die Beute nach Hause getragen. Deshalb der Spottname «Tschifeler». Für dieses Gerücht gibt es keinen historischen Beleg. Doch der Begriff ist geblieben.

Vernunft oder anti-obwaldnerischer Reflex

Und geblieben sind auch gewisse Ressentiments, und dies bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ein aktueller Disput spricht Bände: Gegen die Projektidee, die einen Umzug des nidwaldnerischen Verkehrssicherheitszentrums nach Obwalden in Betracht zieht, erhob sich Widerstand. Innert kurzer Zeit zählte die Petition 5’429 Unterschriften. Vernunft oder anti-obwaldnerischer Reflex? Auf diese Frage kommt, wer um die jahrelangen Rivalitäten und Animositäten, ja die Konflikte und Konfrontationen zwischen beiden Kantonen weiss. Und vielleicht gilt auch hier, was Mentalitätshistoriker sagen: Lange unterdrückte Völker haben ein gutes Gedächtnis.

(1) Peyer Hans Conrad (1978), Verfassungsgeschichte der alten Schweiz. Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag, S. 21ff

(2) Ulrich Im Hof (1991), Mythos Schweiz. Identität – Nation – Geschichte 1291-1991. Zürich: Neue Züricher Zeitung, S. 20f.; vgl. auch: Die Mythenbildung um den Bundesbrief von 1291, in: Geschichte des Kantons Nidwalden. Bd. 1. Stans: HVN, S. 42