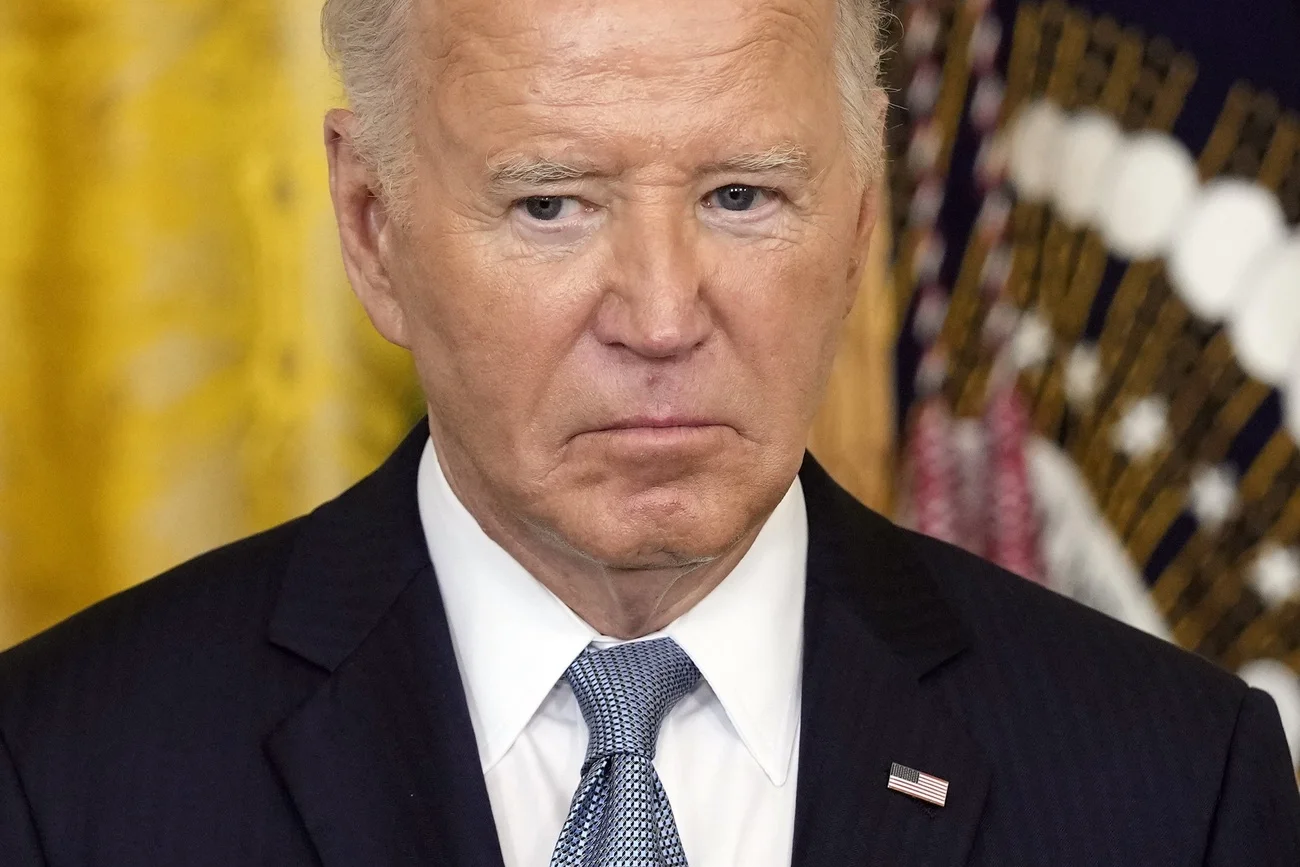

In Amerika mehren sich parteiintern und unter demokratischen Geldgebern Stimmen, die fordern, Joe Biden solle sich zum Wohl des Landes aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 zurückziehen. Noch aber steht seine Familie hinter ihm und auch er selbst zeigt kaum Anzeichen, sich vom wachsenden öffentlichen Druck beeinflussen zu lassen.

Nach wie vor ist in den USA die Diskussion nicht abgeklungen, ob sich Joe Biden nach seinem desaströsen Auftritt bei der Fernsehdebatte am 27. Juni gegen Donald Trump aus dem Rennen um den Einzug ins Weisse Haus verabschieden und einem Demokraten wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom oder einer Demokratin wie Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer Platz machen soll.

Aus dem Lager des Präsidenten kommt ein unmissverständliches «No!»: Die Bidens trafen sich am Wochenende mit engen Vertrauten in Camp David und beriet den heiklen Sachverhalt. Doch Gattin Jill, Sohn Hunter und Schwester Valerie befürworteten ohne Vorbehalte, dass Joe Biden erneut kandidieren solle. «Joe ist nicht nur die richtige Person für den Job», sagt Jill Biden: «Er ist die einzige Person für den Job.»

Für die Familie ist die missglückte Fernsehdebatte in Atlanta ein einmaliger Ausrutscher, aber kein Indiz für eine nachhaltige Schwäche – was immer die Aussenwelt denken mag. Ähnlich argumentieren loyale Angestellte des Weissen Hauses und Mitarbeitende der Wahlkampforganisation: Schwamm drüber! Derweil machen sich unabhängige Kandidaten wie Robert F. Kennedy Jr. wieder mehr Hoffnungen, angesichts Bidens unübersehbarer Schwäche im Wahlkampf eine gewichtigere Rolle spielen zu können.

Wie ein Mantra wiederholt Bidens Anhängerschaft, die Wahl im Herbst sei kein Referendum über den amtierenden, sondern den früheren Präsidenten – eine Einschätzung, der sich ein Leitartikel des «Philadelphia Inquirer» anschliesst, der fordert, Donald Trump müsse sich zurückziehen: «Die Debatte über die Debatte ist fehl am Platz. Die einzige Person, die sich aus dem Wahlkampf verabschieden sollte, ist Trump. Trump, 78, ist während acht Jahren auf der politischen Bühne gewesen, die durch Chaos, Korruption und Unanständigkeit geprägt waren. Wieso dorthin zurückkehren?»

Derweil liess die Reaktion anderer Joe Biden wohlgesinnter Medien wie der «New York Times» oder des «New Yorker» das Lager des Präsidenten weitgehend unbeeindruckt. Die Leitartikler der «Times» schrieben, Biden solle sich zum Wohl des Landes aus dem Wahlkampf verabschieden, und der Chefredaktor des Monatsmagazins argumentierte, das nicht zu tun, käme für den Präsidenten einem Akt der Selbsttäuschung gleich und würde Amerikas liberale Demokratie gefährden.

Ein Reporter der «Times» verglich in der Folge die Reaktion von Bidens Umfeld mit der Art und Weise, wie ein Polizist nach einem Autounfall die gaffende Menge zu verscheuchen pflegt: «Nichts zu sehen hier.» Für die Beraterinnen und Berater des Präsidenten ist die Fernsehdebatte ein 90-minütiger Ausreisser in einer langen Kampagne. Biden, heisst es, habe zwar einen schlechten Abend gehabt, aber die Wahlspenden würden weiterhin sprudeln.

Indes erinnerten Kommentatoren daran, dass sich Präsident Lyndon Johnson 1968 aus dem Rennen um die Wiederwahl zurückzog, nachdem der legendäre CBS-Moderator Walter Cronkite am Bildschirm die Vietnampolitik des Weissen Hauses und die Rolle der US-Armee in Südostasien kritisiert hatte. «Wenn mich Cronkite im Stich lasst, dann lässt mich Middle America im Stich», liess sich Johnson zitieren.

Doch auf der Website von «Politico» erinnert Chefredaktor John F. Harris daran, dass Joe Biden aufgrund seiner familiären Herkunft in Delaware stets ein zwiespältiges Verhältnis zum amerikanischen Establishment gepflegt habe, was auch für dessen etablierte Medien gelte: «Gute Frage: Wen kümmert es, was diese Kerle schreiben? Dafür gibt es eine klare Antwort: Biden kümmert es.»

Was Harris zufolge aber nicht heisst, dass Biden ihrem Rat folgt. Im Gegenteil: Es sei möglich, dass er sich umso sturer gebärde, je stärker er bedrängt werde – allein, um es den Eliten des Landes einmal mehr zu zeigen. Auch hätten bekannte Kommentatoren und Kolumnisten etablierter Publikationen in einer zunehmend zersplitterten Medienlandschaft längst nicht mehr den Einfluss, den sie, im Fernsehen wie in der Presse, 1968 noch gehabt hätten. Fakt ist, dass der Präsident nur selten Pressekonferenzen gibt oder und Interviews gewährt.

Doch ein Rückzug wäre für Joe Biden keine Premiere. Er hat sich in seiner politischen Laufbahn bereits zweimal freiwillig aus Wahlkämpfen verabschiedet: 2008, als er ein erstes Mal als Präsident kandidierte und bekannt wurde, dass er für Reden Passagen des britischen Labour-Führers Neil Kinnock abgekupfert hatte, und 2015, als er ein zweites Mal fürs Weisse Haus kandidieren wollte, wovon ihm jedoch einer seiner engsten Vertrauten abriet. «Es gibt nur einen Weg, die Haie zu stoppen», hatte im ersten Fall ein Berater empfohlen: «Und das heisst, dich zurückzuziehen.»

Nach der Fernsehdebatte sind neben Medien auch Joe Bidens engste Vertraute ins Visier der Kritik seitens der Präsidentenfamilie geraten. Die Debatte sei zum falschen Zeitpunkt angesetzt und zudem ein falsches Format dafür gewählt worden. Allenfalls sei auch das mehrtägige Training vor dem Auftritt an den Bildschirmen der Nation für den 81-Jährigen zu streng gewesen und habe versäumt, die Stärken des Präsidenten, der zumindest früher als äusserst kommunikativ galt, in den Vordergrund zu rücken. Biden selbst hat diese Woche eingeräumt, er sei während der Fernsehdebatte auf der Bühne vor lauter Müdigkeit «beinahe eingeschlafen».

Nicht verborgen geblieben ist der Umstand, dass Joe Bidens engste Umgebung ihn während seiner Präsidentschaft zunehmend von der Öffentlichkeit abgeschirmt sowie Medien und Aussenstehenden generell nur noch begrenzt Zugang zu ihm erlaubt hat. Was selbst loyalen Mitarbeitenden im Weissen Haus und Demokraten im Kongress auffällt: «Er lässt sich lediglich noch von ein paar Top-Leuten beraten und das endet in einem perfekten Sturm, weil er durch ihre Bemühungen, ihn abzuschotten, immer stärker isoliert wird», klagt ein Offizieller.

Dieser Einschätzung schliessen sich demokratische Wahlspender an. «Die ganze Planung und Vorbereitung (der TV-Debatte) war ein politischer Kunstfehler», sagt Mega-Spender John Morgan und macht dafür «die Kabale» der engsten Präsidentenberater verantwortlich. Beunruhigen dürfte die Partei auch der Umstand, dass 26 von 33 Millionen Dollar, die nach der Debatte eingingen, von Kleinspendern stammten, während sich Grossspender noch überlegen, ob sie Biden weiterhin unterstützen oder ihn zum Rücktritt auffordern sollen. Ein prominenter New Yorker fürchtet, der Präsident könnte «bereits in Richtung Demenz unterwegs» sein, und sagt, er brauche einen Beweis, um sicher zu sein, dass Biden «kein alter Mann in einem beginnenden bis fortgeschrittenen Zustand kognitiven Verfalls» sei.

Auf jeden Fall haben sich am Wochenende eine Reihe potenzieller demokratischer Grossspender auf New Yorks Long Island versammelt, ohne sich allerdings definitiv zu etwas zu entscheiden. Sie sollen der «New York Times» zufolge zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangt sein: von vorbehaltloser Unterstützung bis hin zu tiefer Skepsis. Es genüge nicht, meinte ein Spender über einen Auftritt Bidens nach der Debatte, von einem Teleprompter ablesen zu können und Hände zu schütteln: «Das reicht nicht aus, um die amerikanische Bevölkerung zu überzeugen, dass er für vier weitere Jahre fit ist.».

Sollte Joe Biden am 5. November die Wahl verlieren, wird es laut Demokraten wichtig sein, zumindest im Abgeordnetenhaus die Mehrheit zu erreichen, um Donald Trump bis zu einem gewissen Grad im Zaum halten zu können: «Das Haus ist die letzte Brandschutzmauer, Leute. Wir müssen im Haus wieder die Mehrheit gewinnen.» Inzwischen hat mit Repräsentant Lloyd Doggett (Texas) allerdings ein erstes demokratisches Kongressmitglied Joe Biden mit Verweis auf Lyndon Johnson zum Rücktritt aufgefordert. Weitere Parlamentarier könnten folgen.

Inzwischen finden einer neuen CNN-Umfrage zufolge drei Viertel der US-Wählerschaft, die demokratische Partei habe ohne Biden grössere Chancen, das Weisse Haus zu behalten. Landesweit bevorzugen Wählerinnen und Wähler Donald Trump vor Joe Biden inzwischen mit 49 zu 43 Prozent – ein Vorsprung, den der Republikaner seit der TV-Debatte um drei Prozentpunkte ausgebaut hat. Solche Zahlen lassen vermuten, dass die katastrophale Vorstellung in der Fernsehdebatte ersten Einschätzungen zum Trotz dem Präsidenten doch geschadet hat. Besonders muss die Demokraten beunruhigen, dass Donald Trump in wahlentscheidenden Bundesstaaten vorne liegt.

Am Ende könnte sich rächen, dass es die Demokraten aus falsch verstandener Loyalität versäumt haben, rechtzeitig eine überzeugende Alternative zu Joe Biden aufzubauen – ähnlich wie 2016 zu Hillary Clinton, der damaligen Favoritin des Parteiestablishments, wenn auch nicht der Basis. Jener demokratischen Basis von Jungen, Schwarzen und Latinos, die sich heute von Biden zunehmend unverstanden oder vernachlässigt fühlt.

David Remnick, Chefredaktor des «New Yorker», kommt in seinem Kommentar «Abrechnung für Joe Biden» zu folgendem Schluss «So viel – vielleicht zu viel – hängt jetzt von einem Mann, seiner Familie und seinem sehr kleinen inneren Kreis ab, um zu einem schmerzhaften und selbstlosen Entscheid zu kommen. Und doch wollte Joe Biden immer als Mensch angesehen werden, als verletzlich, als jemand wie du und ich. Wir alle sind auf mindestens eine Weise wie er. Es ist traurig, auf diese Weise in Stücke zu gehen, aber es bleibt keinem von uns erspart. Es ist keine Schande, alt zu werden. Es ist ehrenvoll, die harten Anforderungen des Augenblicks zu erkennen.»