Der Norditaliener Calderara ist über die Kreise von Sammlern, Bewunderern und Fachleuten hinaus bislang nie sehr bekannt geworden. Nun wird ein Querschnitt seines Werks in Winterthur gezeigt, nachdem eine etwas anders zusammengestellte Calderara-Ausstellung in Lugano zu sehen war. Ist dies vielleicht der Beginn einer breiteren posthumen Anerkennung?

Die von Simona Ciuccio kuratierte Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur zeigt eindrücklich einen künstlerischen Suchprozess, der sich in Auseinandersetzung mit wichtigen Exponenten der abstrakten und konstruktiven Malerei vollzieht. Ausgangspunkt des Autodidakten Calderara ist ein figurativer Stil zwischen Seurat und De Chirico. Immer öfter hellt er seine Palette so weit auf, dass die Sujets in einem weichen weissen Nebel beinahe verschwinden. In seinen statuenhaft emotionslosen menschlichen Gestalten spiegelt sich Calderaras grosses Vorbild, der Renaissance-Maler Piero della Francesca, der von André Malraux als „Erfinder der Gleichgültigkeit“ apostrophiert wurde.

Um Gleichgültigkeit geht es Calderara nicht, wohl aber um Distanz zu den Bildgegenständen. Er lässt sie nicht nur in der gleissenden Helle verschwinden, sondern löst sich von ihrer Dinglichkeit und richtet alle Aufmerksamkeit auf die Form ihrer Erscheinung. Schon in den frühen Bildern ist Calderaras Hinwendung zur Abstraktion sichtbar. Die Ausstellung zeigt die Logik, ja innere Notwendigkeit dieses Prozesses auf, der schliesslich in eine konstruktive Bildauffassung mündet.

Ein Schlüsselmotiv lässt sich in den Calderara-Sälen über zahlreiche Stationen verfolgen: der Blick auf einen schmalen vertikalen Streifen des Lago d’Orta, gesehen durch die Gasse eines piemontesischen Bergdorfs. Die eng stehenden Häuserfronten verschmelzen zu zwei Rechtecken, die den Bildraum bis auf den mittig stehenden Streifen füllen. Calderara variiert diese Grundform fast obsessiv, legt sie auch horizontal aus mit mehreren Durchblicken und bindet so seine abstrakten Konstruktionen immer wieder zurück an das, was er in seiner Wahlheimat am Ortasee als visuelle Grunderfahrung entdeckt hat. Es ist der aus Geborgenheit und Beengung hinaus weisende Blick ins Offene.

Calderara hat in dieser Bildfindung auch eigene existenzielle Erfahrungen verschlüsselt, so den frühen Tod seines einzigen Kindes und seine mehrfach erlittenen Herzinfarkte. Doch man sollte die fast immer kleinformatigen Gemälde nicht biographisch lesen. Der Künstler hat nicht nur von Bildinhalten, sondern auch von seiner persönlichen Situation abstrahiert und die reine Form gesucht, die für sich selber steht.

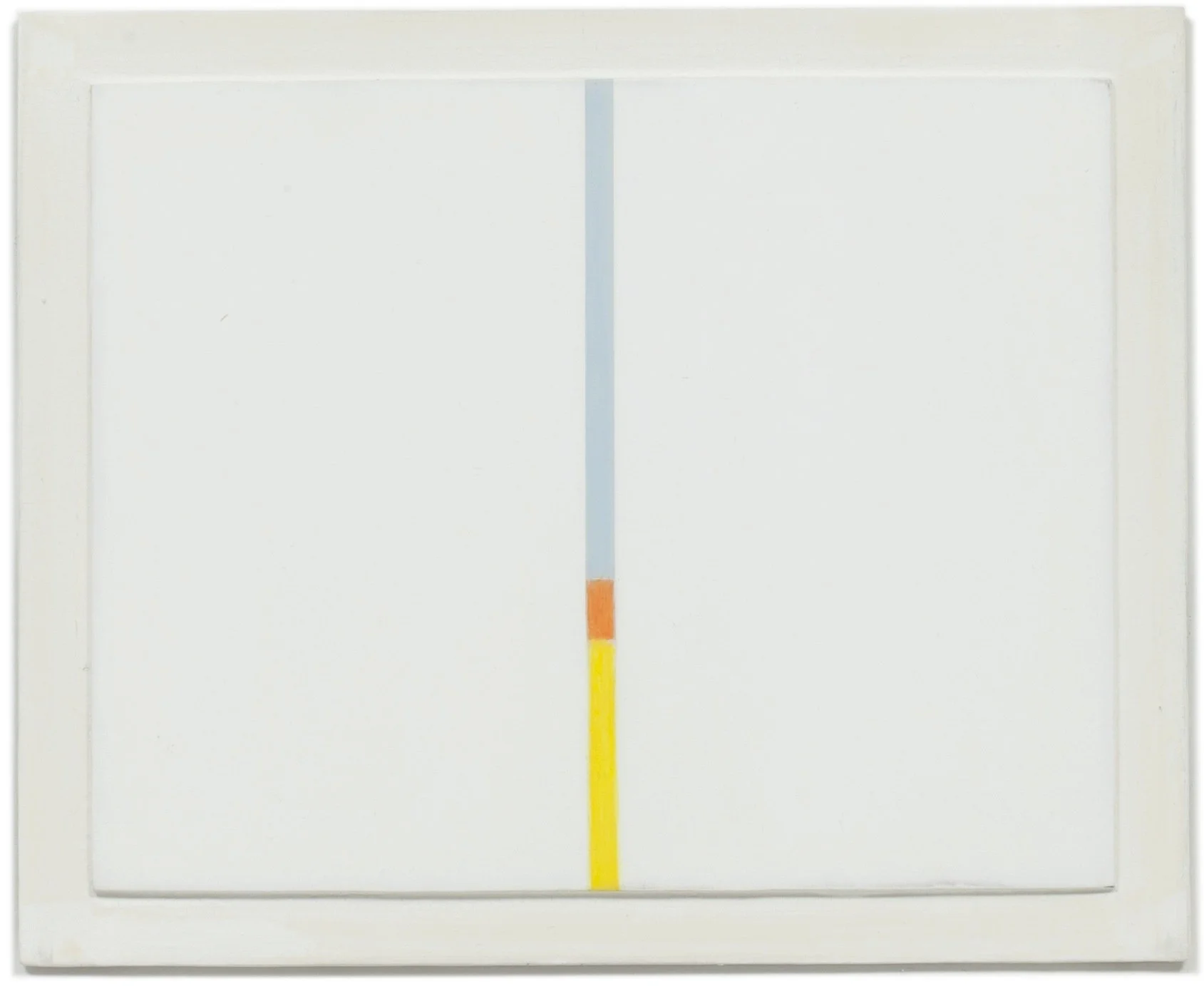

Bei diesem Prozess hat Calderara sich stark von Piet Mondrian inspirieren lassen, ohne ihn jedoch im Mindesten zu imitieren. Es sind Mondrians Bildauffassung der rein abstrakten Konstruktion und die sorgfältig ausgearbeitete Objekthaftigkeit seiner Werke mit teils mehrfach geschichteten Bildtafeln und räumlich abgesetzten strengen Rahmungen, die sich schliesslich bei dem um eine Generation jüngeren Italiener wiederfinden.

Austausch mit Malerkollegen und -freunden hat in Calderaras Künstlerdasein eine grosse Rolle gespielt. Er bewunderte und verehrte Josef Albers, stand in Kontakt mit den „Zürcher Konkreten“ Max Bill, Camille Graeser, Verena Loewensberg, er schätzte so unterschiedliche italienische Kollegen wie Giorgio Morandi, Lucio Fontana und Piero Manzoni. Mit diesen und anderen ging der Austausch auch ganz konkret vor sich: Man tauschte oder kaufte Bilder voneinander. Calderara legte sich auf diese Weise eine bedeutsame Sammlung an, die heute in der Fondazione Antonio e Carmela Calderara in Vacciago di Ameno am Lago d’Orta neben seinen eigenen Werken zu sehen ist.

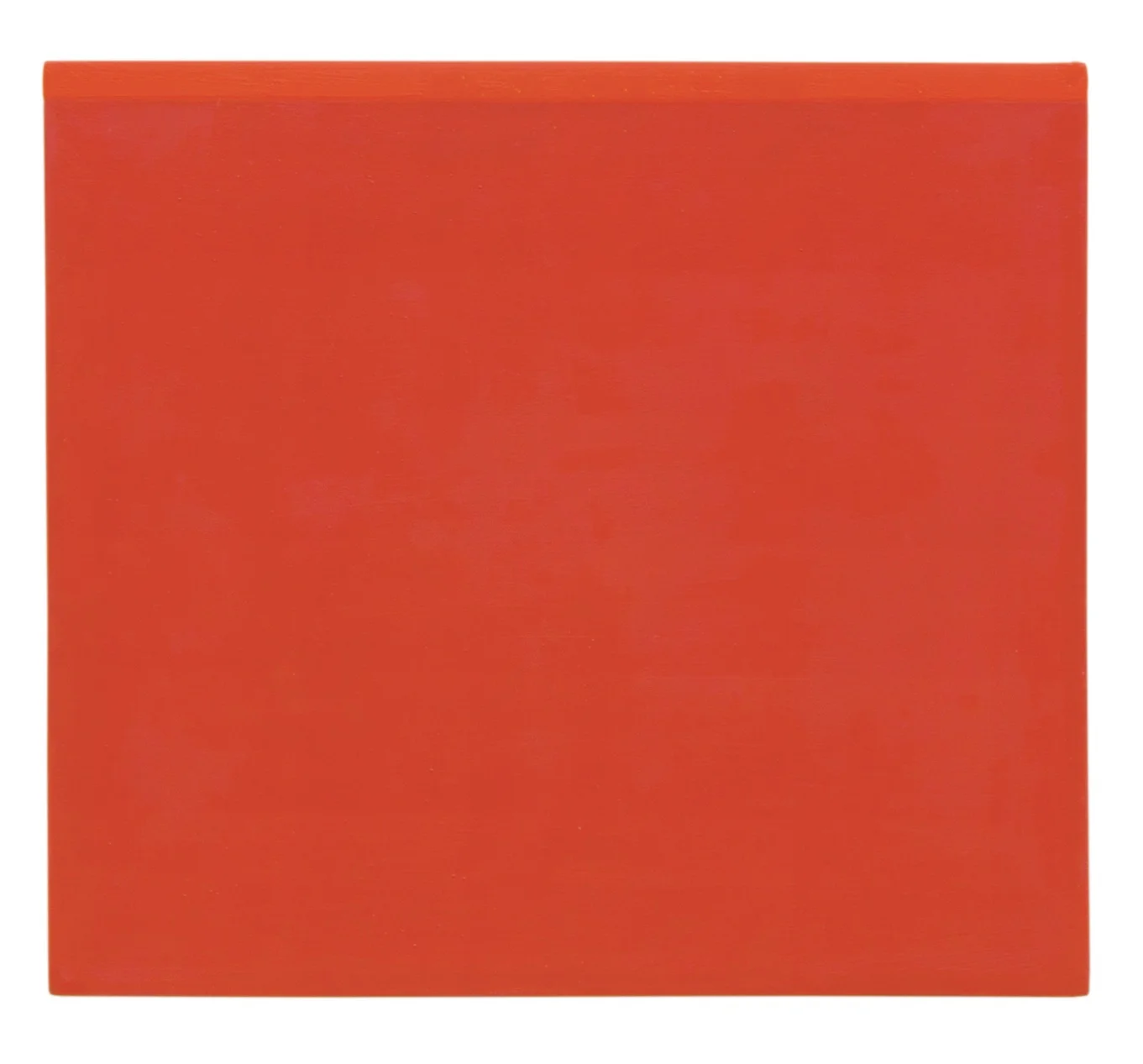

Die späten Bilder Calderaras sind altmeisterliche Arbeiten, denen eine stupende handwerkliche Perfektion die Aura von unbegreiflicher Kostbarkeit verleiht. Zwanzig bis vierzig Lasuren hat er jeweils aufgetragen und mit feinem Schliff zu einer emailleähnlichen Wirkung gebracht. Ob es ätherisch helle oder dunkel leuchtende Farben sind, sie haben stets eine rätselhafte Tiefe, eine Art von opaker Transparenz. Die Flächen sind nicht durchscheinend, machen aber den Eindruck von etwas Geschichtetem. Zudem sind die Bildelemente mit atemberaubender Präzision gemalt. Diese unendliche Sorgfalt sticht besonders auch bei den Aquarellen ins Auge. Man kann kaum glauben, dass es möglich sein soll, mit Wasserfarben in solcher Genauigkeit zu malen.

Die kleinformatigen Öbilder präsentiert Calderara denn auch wie Preziosen. Er zeigt den hölzernen Bildträger als räumliches Objekt, bei dem auch die Kanten bemalt sind, setzt den flachen Bildquader manchmal auf einen etwas überstehenden weissen Träger und diesen erst auf den Bildhintergrund. Das Ganze fasst er in einen schlichten verglasten Rahmen; das Gemälde ist also quasi in einer Vitrine untergebracht, in einem Schutzraum, der es nicht vor Schäden, sondern vor einer im übertragenen Sinn ungeschützten Präsenz bewahrt. Reliquienschreine vielleicht.

Fast unnötig zu sagen, dass Calderara äusserst langsam gearbeitet hat. In seinen Bildern ist die Anwesenheit von viel Zeit zu spüren. Wer sich diesem Werk nähert, wechselt vom Navigieren im Bilderstrom in einen anderen Modus des Sehens. Nur der geduldigen Betrachterin erschliessen sich Calderaras abstrakte Visionen.

Antonio Calderara (1903–1978), Kunstmuseum Winterthur, bis 30. April 2017

Ein Katalog, herausgegeben von Simona Ciuccio, erscheint im April bei Scheidegger und Spiess, Zürich.